私たちが健康診断の血液検査で調べているのは空腹時血糖値で、食後血糖値についてはわからない。

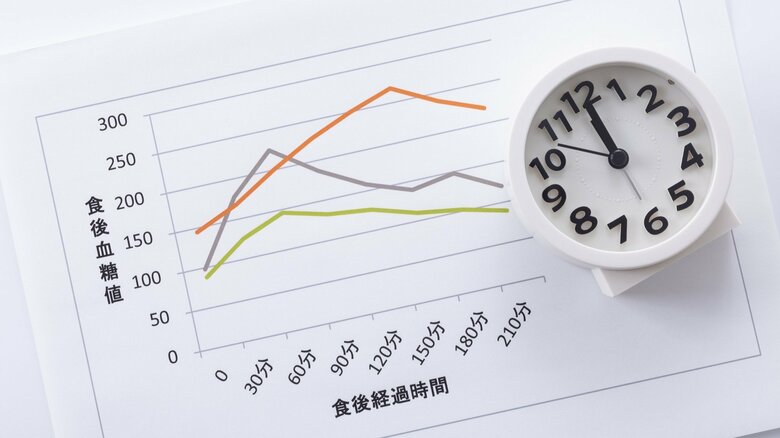

血糖値スパイクの傾向や食後高血糖を起こしているかどうか知るには、「75g経口ブドウ糖負荷試験」という検査を行う。これは10時間以上絶食した後に75gのブドウ糖入りの液体(飲料)を飲んで120分まで複数回採血し、血糖値の変化を測定するもので、内科や糖尿病内科のあるクリニックや病院で受けることができる。

食後高血糖を起こしやすい人の特徴

大坂さんは、食後に血糖値が急激に上がりやすい人は、遺伝的な要素や体質と、食事や運動、睡眠などの生活習慣の二つの要因があると話す。

「糖尿病の要因は生活習慣と体質の影響が半々。元々インスリンの分泌が悪い人や効きが悪い体質を変えることは難しいですが、日々の食事や運動、そして十分な睡眠といった基本的な生活の積み重ねによって、将来のリスクを減らすことは十分に可能です。もし数値が気になる人や健康診断で異常を指摘された人は、早めに医師や管理栄養士に相談してください」

そして大坂さんが注意を促すのは、糖質制限だ。

「糖質制限をすると、エネルギー摂取量が減るとともに、ご飯やパン、麺などの炭水化物に含まれる食物繊維が蓄える水分が体から抜けていくので体重は減ります。ただし、リバウンドしやすいという研究もあります。また、主食を減らすなどして糖質を減らせば、血糖値は下がります。しかし、主食を減らすことでインスリン分泌が低下し、さらに主食の代わりにタンパク質や脂質を取りすぎることで、逆に血糖値が上がりやすい体になってしまいます」

過度に恐れて間違った対策をするもの、放置するのも危険。日々の暮らしの中でできる工夫と、専門的なサポートを組み合わせることが、健康を守る確かな道になる。

大坂 貴史(おおさか・たかふみ)

医師。綾部市立病院 内分泌・糖尿病内科部長、京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学講座

客員講師・臨床准教授。糖尿病専門医・指導医、総合内科専門医、日本医師会認定健康スポーツ医。糖尿病と筋肉、糖尿病運動療法が専門。病院の外で「糖尿病で不幸になる人を減らす」活動をしている。Xでは「筋肉博士」として医療情報を発信中。近著に『血糖値は食べながら下げるのが正解』(KADOKAWA)。

取材・文=黒木里奈