「それも間違いです。太るのは単にカロリーオーバーだからです。例えば、ジュースよりも、卵やクリームなどを使ったケーキのほうが血糖値が上がりにくいのですが、カロリーは高いですよね。そう考えるとわかりやすいと思います」

大坂さんは「誤った情報に惑わされないでほしい」と訴え、正確な知識を持つことが健康を守る第一歩になると強調する。

本当の問題点は糖尿病のリスク

では、血糖値スパイクとはいったいどのような現象で、何が問題なのだろうか。

大坂さんは、「実は “血糖値スパイク”という言葉に医学的な定義はないんです」としつつ、食後に血糖値が急激に上がる人は、糖尿病予備群(境界型糖尿病)の可能性があるという。

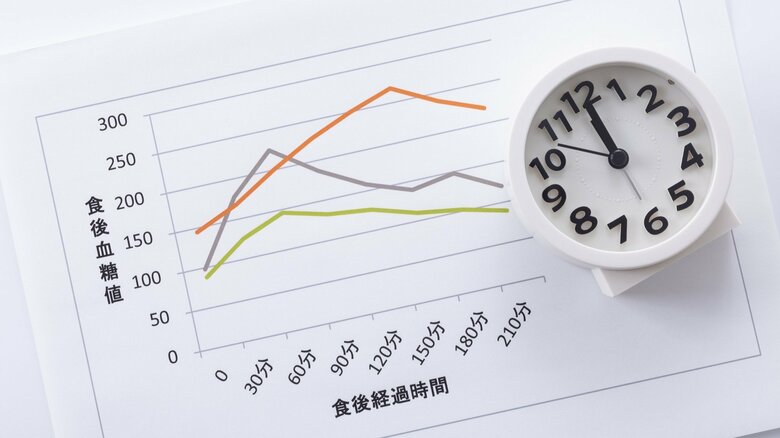

「食後に血糖値が200mg/dL以上になることを食後高血糖といい、2型糖尿病の一つの診断基準になっています。そこまで行かなくても食後に140~200mg/dLの間まで上がる人を“境界型”といい、2型糖尿病の一歩手前になります 」

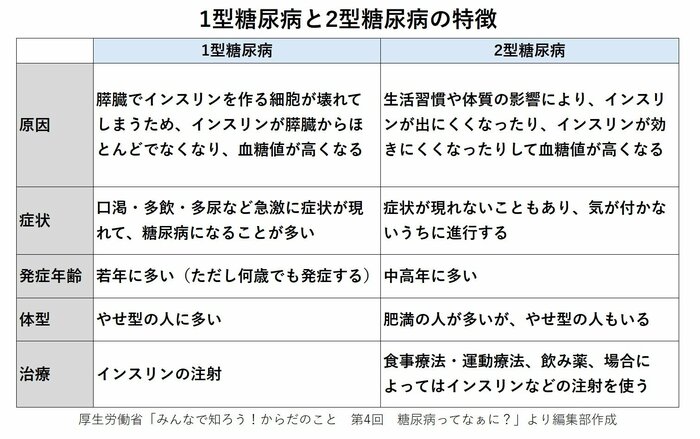

糖尿病には大きく分けて「1型糖尿病」「2型糖尿病」「妊娠糖尿病」「その他」の4種類がある。中でも国内の糖尿病患者のほとんどを占めるのが「2型糖尿病」で、膵臓から分泌されるホルモンであるインスリンの働きが悪くなったり分泌が不足したりすることで発症する。

大坂さんによれば、2型糖尿病はある日突然発症するわけではなく、「グラデーションのようにゆっくりなってゆく」という。糖尿病の診断には、先に紹介したように、食後の血糖値が200 mg/dL以上になっていることを一つの基準にするが、空腹時の血糖値が126 mg/dL以上という基準もある。そして、糖尿病が進行していく過程では、空腹時の血糖値よりも先に食後の血糖値が高くなる傾向があるという。

「食後高血糖が起こっていると、心筋梗塞・脳梗塞という命にかかわる重大な病気を引き起こすリスクも高くなります。ただ、食後の血糖値の変動は健康診断ではわからないため、見落とされがちなのが問題です」