海外から福岡にやって来て暮らしている子どもたちの教育を支援する取り組みを取材した。

日本語知識ゼロでやって来た子どもは…

福岡市の中心部にある春吉小学校。2年生の教室で日本の子どもたちと一緒に授業を受けているのはオト・リーン君。ニュージーランドから来日して僅か1カ月。まだ日本語は、余り分からない。プリントに書き込んでいるのも英語、アルファベットだ。

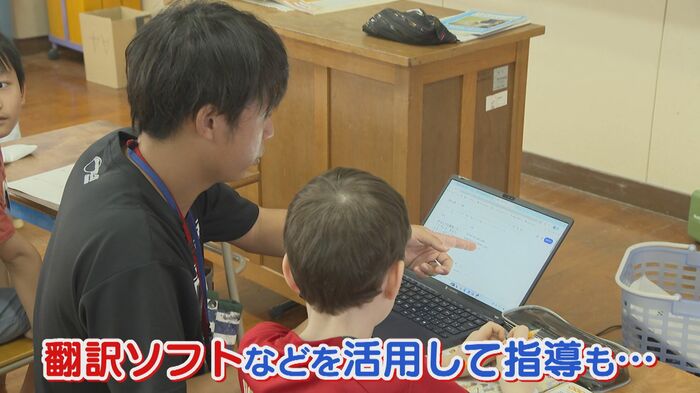

担任教師も翻訳ソフトなどを活用しながら丁寧に教えてはいるが、ほかの子どもたちと一緒では限界がある。このままでは授業についていくことが難しそうだ。

そんなオト君、担任教師に促されると教室の外へ。そこには別の教師が迎えに来ていた。オト君は週に1回、教師と1対1で日本語の授業を受けているのだ。

まずは基本的な言葉から、体を動かしながら覚えていく。少しずつ理解していくことでオト君からも笑顔が零れるようになった。

見学に訪れていた父親のジョシュ・リーンさんも安心した表情を見せる。日本語の指導について尋ねると「とてもラッキー。すごいいいと思います」と満足気だ。

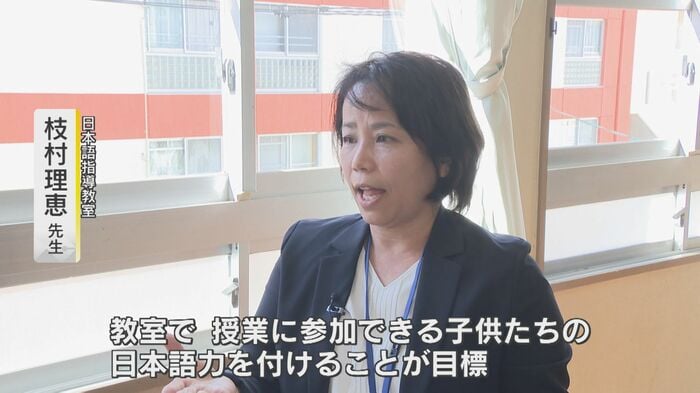

日本語指導教室の枝村理恵先生は「日本語を“ゼロ状態”で入ってきた子どもは、もうそこに座ってるだけで結構、辛いと思います。だから、少しでも、ぼんやりでもいいから、こんなことやってるんだとか、少しでもその子に前もって情報があったらいいかなと。私たちが目指す日本語の指導は、教室で参加できる、授業に参加できる子どもたちの日本語力を付けることです」と話す。

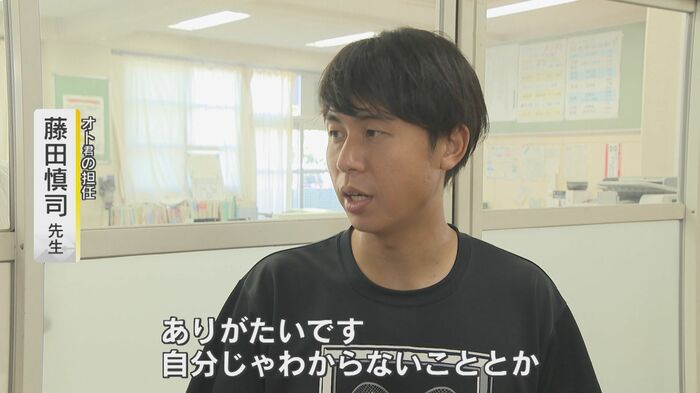

担任教師にとってもこの体制は助かるという。オト君の担任の藤田慎司先生は「ありがたいです。やっぱり自分じゃ分からないこととか、詳しいこと、専門的なことをすごく教えて下さったり、支援して下さる方法とかをいろいろ一緒に考えたりして下さるので、やっぱりいればいるほどありがたい」と話す。

教室を利用する数は100人近くに

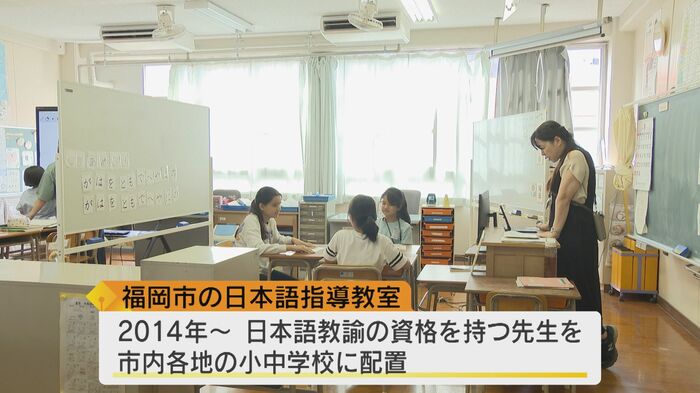

福岡市では、日本語指導の取り組みが、全国で見ても、かなり進んでいる。外国に繋がりのある子どもたちの増加に対応するため、2014年に日本語教諭の資格を持つ先生を市内各地の学校に配置する取り組みを開始。教師たちは、日本語教諭の資格と小学校の教員免許を持つスペシャリストだ。いまでは小学校10校、中学校6校に合わせて26人の教師が配置されていて、市内の学校に通う子どもたちは、全て日本語授業が受けられるようになっている。

教室を利用する小中学生の数は当時、266人だったのが、右肩上がりで増え続け、現在は2倍以上の572人にのぼっている。

春吉小学校には、日本語教師が4人常駐しているため、周辺の小学校からも子どもたちが通って来ている。教室を利用する数は100人近くにのぼる。

海外から来た子どもたちに寄り添う

日本語指導教室の本岡美穂先生は「子どもたちも最初は、“マイナスで連れて来られた感”で来てると思うんですけど、やっぱり来てよかった、日本で楽しい思いをした、と思ってくれたら…。きょうも、勉強が分かったら楽しい、このまま続けて下さいと言われました」と嬉しそうに語った。

授業には最新の技術も活用している。国語の教科書の文章が特別なアプリで中国語にそのまま翻訳される。どこの国から来た子どもたちも同じように教育を受けることができる、そんな国際化した世界が小学校にあるのだ。

教師たちの役割は日本語を教えるだけにとどまらない。子どもたちは日本に来て暫くすると言葉が通じないことで精神的に落ち込んでしまうので、そのメンタルケアも大事だという。

(テレビ西日本)