北海道内には179の市町村があるが、うち6割以上の117市町村がいわゆる「消滅可能性自治体」とされている。特に小規模な自治体になるほど人口減少と少子高齢化、それにともなう教育格差は深刻だ。

こうした中、小規模自治体で子どもたちへ様々な学習支援を展開している民間企業・団体がある。取材した。

北海道で15の小規模自治体で学習支援する

北海道の人口3万人以下の小規模自治体を中心に、学習支援事業を展開しているのは株式会社コエルワだ。こうした自治体の中には学習塾がない地域もあり、コエルワでは全国の大学生とスタッフが協力し、地域ごとの教育課題に応じた教科学習や探究学習の学びの場を提供している。

コエルワは地域の小中高生を対象に、これまで北海道の15の自治体で学習支援を実施している。地域特性を生かしたワークショップや対話型プログラムを通じて、生徒の思考力や表現力の育成に取り組み、学校や教育委員会と協力することで地域の教育環境の向上に取り組んでいる。

自治体が学習支援をシェアする新しい教育インフラを

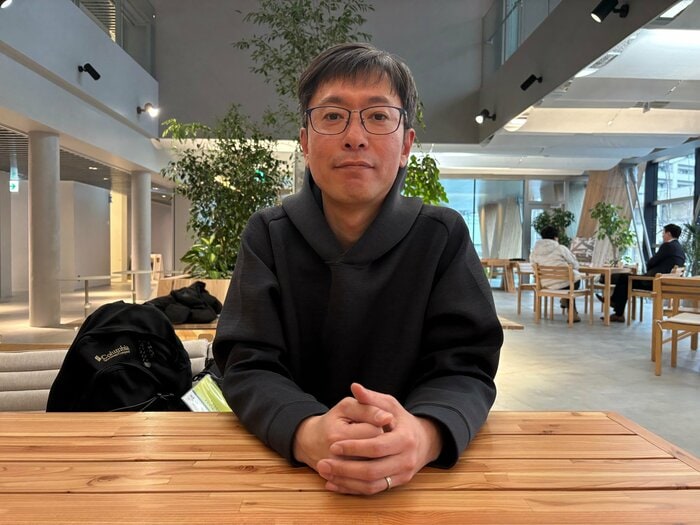

コエルワの代表取締役社長・阿曽沼陽登(あそぬま・きよと)さんは、京都府生まれの岡山県育ち。北海道で酪農業に従事した後、東日本大震災の被災地・女川町で教育NPOとして活動した後、24歳で慶應大学に入学した。大学時代に学習塾を経営していた際に、北海道の教育支援に携わるようになった。

阿曽沼さんはなぜ、北海道を教育の場に選んだのか?

「僕にとって教育の原点は、子どもたちのサードプレイスの運営です。大学に通いながら地域のおでん屋で学習塾を経営している際、この活動の仲間から『北海道にサードプレイス的な学びの場をつくりたい』と相談を受けて一緒に事業を始めました」

北海道には179の基礎自治体があるが、阿曽沼さんは「複数の自治体で学習支援をシェアリングし新しい教育のインフラにしていきたいと思っています」と語る。

「たとえば1つの町の1校では探究学習の予算がつかないけど、近隣の3つの町で一緒にやろうと声を掛けてもらえば、3つの町で教育をシェアリングすることになります。いま部活動ではそれが起きていますので、その流れを教科や探究学習でも起こしていけないかと思います」

道内外から200人以上の教育関係者が札幌に集結

3月23日、みぞれ混じりの札幌市内で開かれた「コエルワエキシビジョン2025」には、北海道内外から自治体や教員、企業や学生など200人を超える教育関係者が集まった。阿曽沼さんの「もっといい社会をもっといい教育からつくりたい」という考えに共感し、中には片道6時間以上かけて駆け付けた自治体職員もいたという。

熱気に包まれた会場ではワークショップや意見交換が行われ、2024年にコエルワが各地で行った学習支援などのプログラムがスタッフのデザインした大パネルで展示・紹介された。

そのコンテンツの中には放課後や長期休暇の学習支援事業、アントレプレナーシップや未来を洞察する力を育てる様々な事業があった。

知床半島・斜里町の図書館で始まった人生相談の掲示板

参加した教育事業者の中に、知床半島にある斜里町から来た図書館長の松井卓哉さんがいた。斜里町はコエルワの長期休暇と平日放課後のプログラムを活用し、中高生の学習と進路相談ができる環境づくりに取り組んでいる。図書館では「みらいキャンパス」として2024年5月から地域おこし協力隊が中高生のメンターになっている。「斜めの関係の大人と接することで社会に出ると答えは一つではないことを知ってほしい」(松井さん)のが狙いだという。

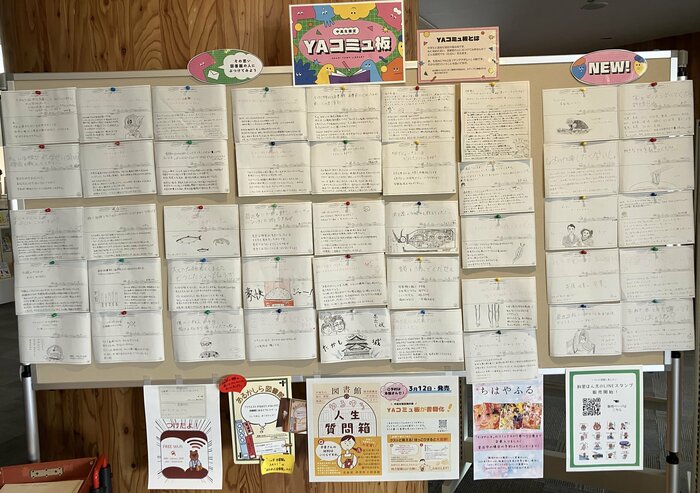

さらに斜里町で松井さんたちが考案したのが、地域の中高生の悩みごとに応える掲示板だ。図書館に設置された掲示板には「何を書いてもいいよ、何でも聞かれたら応えるよ」と呼びかけられていて、A4の半分ほどの大きさのカードに中高生が匿名で相談事を書いている。

始めたきっかけは何だったのか?松井さんは2022年に図書館長になった際、「中高生の利用者が少ないことが気になっていた」という。

図書館に来れば様々な知識や考え方を知ることができる

「図書館の隣に中学校があるのですが、中学生が素通りして帰っていくのをみていました。中高生には、狭い世界の中で物事の良し悪しを判断する人にはなってほしくないと思っていました。学校やSNSだけでなく、図書館に来れば様々な本に出会えて知識や考え方を知ることができる。だから図書館をもっと利用してほしいと、職員皆でどうしたら中高生に来てもらえるのか考えました」

そして松井さんたちが始めたのは、中高生の悩みごとに応える掲示板だった。松井さんは「スタート時はわざわざ紙に書いて投函するなんてしないかなと思っていたのですが、どんどん投函が増えました。斜里町の中学生は250人ぐらいですが、始めて1年半で600以上になりました」という。

社会に答えは1つではないことを知ってほしい

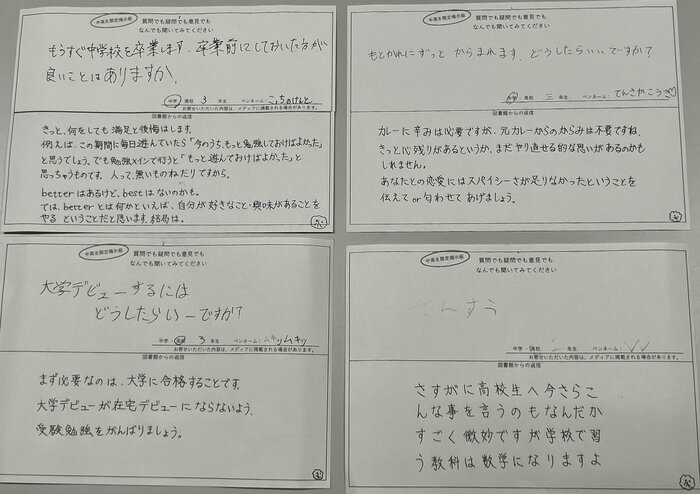

「もうすぐ中学を卒業しますが、卒業前にしておいたほうが良いことはありますか」「きっと何をしても満足と後悔はします。Better はあるけどbest はないので、自分が好きなこと興味があることをやる、だと思います」

「元カレにからまれますがどうしたらいいですか」「カレーに辛みは必要ですが元カレーからのからみは不要ですね。あなたの恋愛にはスパイシーさが足りなかったと伝えて or 匂わせてあげましょう」

こうしたやりとりを行うのは図書館の職員だ。そのユニークなやりとりが話題を呼んでマスコミにも取り上げられ、今年とうとう書籍「図書館のゆるゆる人生質問箱」として出版されるまでになった。松井さんはこう語る。

「生徒の反応に、『自分と違う答えだけど、誰かが答えてくれたことが嬉しかった』というのがありました。社会に出て行くと答えは1つではないものって山ほどある。このことを掲示板で知って感じてほしい。そして図書館にまた来て欲しいと思います」

体験や経験を通じて価値観を広げる利尻の塾

「ローカルパートナー」としてプロジェクトをサポートしているのが、北海道の北端にある利尻島の利尻町で私営塾「利尻のあそびどころ」の代表を務める廣瀬諒さんだ。廣瀬さんは地域おこし協力隊として東京から利尻島へ移住。3年の任期後も利尻町の子どもの教育に携わりたいとの思いから、町から委託されて中高校生を対象にした公設塾の運営を行っている。

また廣瀬さんは2021年に「利尻あそびどころ」を設立し、小中学生を対象に非認知能力を育てる活動を行っている。活動は基本的に放課後と土日がメイン。利尻町で行われているマルシェへの出店、サマーキャンプなどのアウトドア活動をするほか、大学生や外国人との交流の場を作ってコミュニケーション力を育てる活動も行う。

廣瀬さんは「体験や経験はすごく大事だと思っています」という。

「様々な体験や経験を通じて価値観を広げて多様な世界があることを知ってもらえれば、将来的にいつも希望を持った状態でいられるマインドを作れると思います。学校の中だけの教育に辛さを感じる子どもがいたら、その子たちに様々な世界の学びを見せてあげたいと思います」

地域だからこその機動力を活かす変革を

北海道の小規模自治体では子どもたちのために様々な取り組みが行われている。今後についてコエルワの阿曽沼さんはこう語る。

「地域で高校卒業後のセーフティネットを作るために、僕らが事業を作り続けることが重要だと思います。地域で何かを始めるとき最初はとても警戒されますし、小規模の自治体では予算的に難しい側面がある一方、子どもや学校が少ないことで機動力が高いのが魅力だと考えています」

そして阿曽沼さんはこう続けた。

「都会の水準に合わせるのではなく、地域だからこその機動力を活かす。“Change begins at the edge(変革は地域から始まる)”の精神で頑張りたいです」