元旦に安息を祈願し、祇園祭にも祈り、半年ごとの疫病封じも欠かさない京都人は、それほど疫病をおそれたのだ。他方、時代が下っても治水対策は何度も講じられた。とはいえ、自然の驚異にさからえるものではない。

近代に入っても洪水は絶えず、ついに、ここ100年間で最大級の洪水が1935(昭和10)年に発生した。鴨川に架かっていた30を超える橋や137棟の家屋が流されるほどの被害が出てしまったのだ。治水計画は現在も続いているが、このときの体験を契機にしたといわれる。

京都市民にとってこの洪水はいまだ可視的な過去で、それゆえ洪水と疫病はセットである。蘇民将来子孫也のちまきに代表されるように、「疫病退散」を願う行事や風習がいまもしっかり受け継がれているのはそれがためといっても過言ではない。

「魔物」の正体

ここまで書くと沖縄や京都がなぜ魔除け都市になったのかおわかりだろう。そして「魔物」の正体も見えてきただろう。

「やはり百鬼夜行の妖怪ですかい?」と思った人はたいへん問題ある人生を過ごしているので読み直していただくことをおすすめする。

いま述べたように京都人は鴨川の水害とそれにともなう疫病や伝染病を極端におそれた。

ゆえに京都人にとっての「魔」は疫病であったことは想像に難くない。

一方の沖縄の場合は誰もが思いつくように「魔」は台風だったろう。しかし、人々が恐怖したのはそれだけではない。沖縄は高温多湿の気候のために風土病も多く、マラリア、フィラリア、デング熱が流行した。

とりわけ、16世紀にオランダ船によってもたらされたとされるマラリアは死病といわれ、湿地帯の多い石垣島や西表(いりおもて)島では何度も廃村を繰り返している。こうした風土病も「魔」になったことは間違いない。

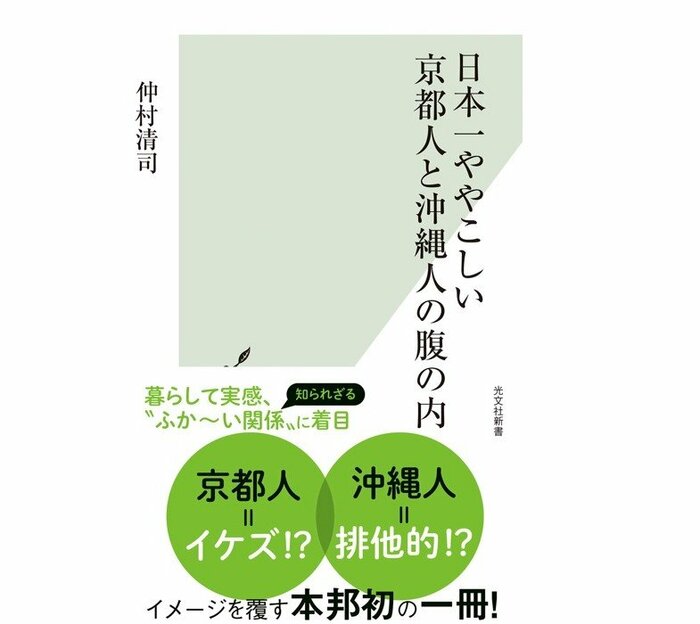

仲村清司

1958 年、大阪市生まれの沖縄人(ウチナーンチュ)2世。作家・沖縄大学客員教授。著書に『消えゆく沖縄』(光文社新書)、『本音の沖縄問題』(講談社現代新書)、『本音で語る沖縄史』『沖縄学』『ほんとうは怖い沖縄』(以上、新潮文庫)、共著に『新書 沖縄読本』(講談社現代新書)、『これが沖縄の生きる道』『沖縄 オトナの社会見学 R18』(以上、亜紀書房)などがある。