相手にはそれに至った事情も心情もあるのに、それを聞いていられないし、そもそも現実問題が回避されるまでは、事情や心情はどうでもいい。というより、その時点では、この世にそんなものがあることに思い至らないのである。

タテ型のとっさの感覚は“正しい”

現代では「コンプライアンス的にどうなの?」と突っ込みが入りそうな事態だけど、脳のこの感覚は、極めて正しい。なにせ、狩りや戦いの現場=「一瞬の後には命の保証がない現場」で進化してきた回路である。

「特異点への注視が最優先。事情や心情がそれに先んじてしまっては命が危ない」という本能の上に制御されている会話なんだもの、「いきなりダメ出し、言い訳も聞かない」のは、あまりにも当たり前だ。

そのダメ出しをなんとか呑み込んで、ダメ出しの前にねぎらいを言うマナーを私は熱烈推奨しているけれど、このタテ型のとっさの感覚を「コンプライアンス的」にあまりに抑え込んでしまうと、組織は、危機対応力を失うことになる。

危機が起きたときに優位に働く

特異点への注視を最優先する、タテ型回路の「とっさの感覚」は、危機が起こったときの対応の早さと正しさにおいて、圧倒的なアドバンテージを呈することになる。

このため、危機対応の現場では「いきなりダメ出し、言い訳も聞かない」コミュニケーションがどうしても必要になる。言われる側にも、その覚悟が必要だ。

私は、外科医や消防士、軍人を描くドラマが大好きで、韓流のそれも欧米のそれもよく楽しむけれど、それらに出てくる「いい上司」の対話のトリセツは、世界中同じである。

危機対応の現場では「いきなりダメ出し、言い訳も聞かない」し、それを日ごろから部下に納得させて徹底しているけれど、現場を離れたら、よく話を聞いてやり、ねぎらっている。ジョークも言う。

よくよく考えてみれば、このハイブリッド・コミュニケーションが見たくて、私は、手術室や災害現場を描くドラマを観ているようなものだ。

有事の危機対応の現場では、指揮系統が即断・即伝・即行でないと危ない。だから、部下も「いきなりダメ出し、言い訳も聞かない」に納得している。

ただし、ドラマの中では、それを乗り越えてでも進言しなければいけないことが生じ、それがほとんどの場合、命や国を救うのである。

とはいえ、上司の側も、日ごろの指揮系統が徹底しているからこそ、あえて進言してきた部下のそれを受け入れることができるのだ。

部下がのべつ幕なし恨みがましい言い訳をしていたら、本当に大事な一回も軽んじられてしまう。この阿吽(あうん)の呼吸こそが、タテ型回路の対話の真骨頂といえる。

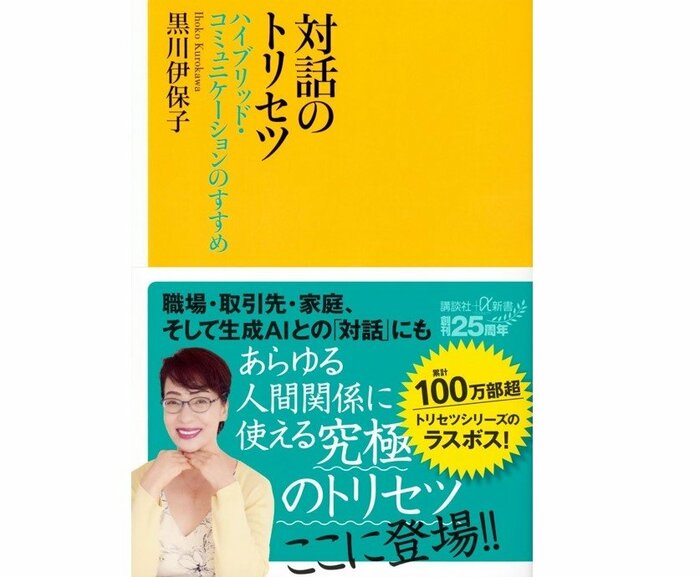

黒川伊保子

人工知能研究の立場から、脳を機能分析してきたシステムエンジニア。脳のとっさの動きを把握することで、人の気分を読み解くスペシャリスト(感性アナリスト)。コンピュータメーカーにてAI開発に携わり、男女の感性の違いや、ことばの発音が脳にもたらす効果に気づき、コミュニケーション・サイエンスの新領域を拓く。『妻のトリセツ』(講談社+α新書)をはじめとするトリセツシリーズは累計で100万部を超える。