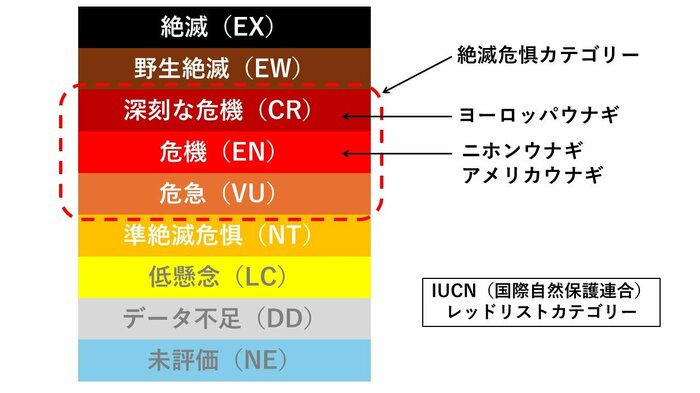

IUCN(国際自然保護連合)のレッドリストでは、絶滅危惧種は危険度の高い順に、「深刻な危機(CR)」「危機(EN)」「危急(VU)」のカテゴリーに分けられています。現在食用とされているウナギには、ニホンウナギ、ヨーロッパウナギ、アメリカウナギ、ビカーラ種の四種類がありますが、ヨーロッパウナギは最も絶滅の危険度が高い「深刻な危機(CR)」、ニホンウナギとアメリカウナギはその次に危険度が高い「危機(EN)」に指定されています。

ニホンウナギは毎年たくさん生まれてはいるものの、急激に数を減らしているタイプの絶滅危惧種です。

ただ、どれくらいのスピードで減っているのかといった正確なデータは存在しません。

また、ウナギの減少に最も強い影響を与えている要因もわからないのです。

これ以上の減少を食い止めるには、食べる量を抑制することも有効に働くでしょうが、それだけではなく、人間がウナギに与える影響全般をどう緩和していくかを考えなければなりません。

ウナギの数を把握しにくい理由

――なぜ正確なデータが存在しないのでしょうか?

これにはウナギが国境を跨いで広範囲にわたって海と川を行き来する“降河回遊魚”であることが関係しています。

ニホンウナギの場合は、マリアナ諸島西方海域で産卵します。孵化後の幼生は海流に乗って2000キロ以上離れた東アジアの海岸にたどり着くと、シラスウナギに姿を変えて河川に侵入します。現地の河川や湖沼で成育期(数年から十数年)を過ごした後、マリアナ諸島西方海域に戻って産卵します。

サケのように“産まれた川に戻る習性”を持つ魚なら、毎年同じ川を調査すれば一定の地域内における個体数の増減は把握可能です。しかしニホンウナギは川ではなく海で産卵します。さらに、海で孵化した幼生は親が育った河川に向かうのではなく、東アジアの海岸全域(日本、中国、台湾、朝鮮半島など)にランダムに散っていくため、資源管理が非常に困難なのです。

さらに、ウナギの資源管理を難しくし、ウナギの減少に影響を及ぼしている問題がもうひとつ存在します。日本国内でも海外でも生じている、密漁や密輸、無報告漁獲といった違法行為です。きちんと正規ルートで取引されるもの以外に、大量のウナギが闇で取引されているため、本当の個体数がよけい分かりにくくなっているのです。以前からこうした問題は認識されていたのですが、最近になってようやく公の場で議論されるようになってきました。

カナダやハイチの密漁・密輸

――違法行為はどこで起こっているのでしょうか。