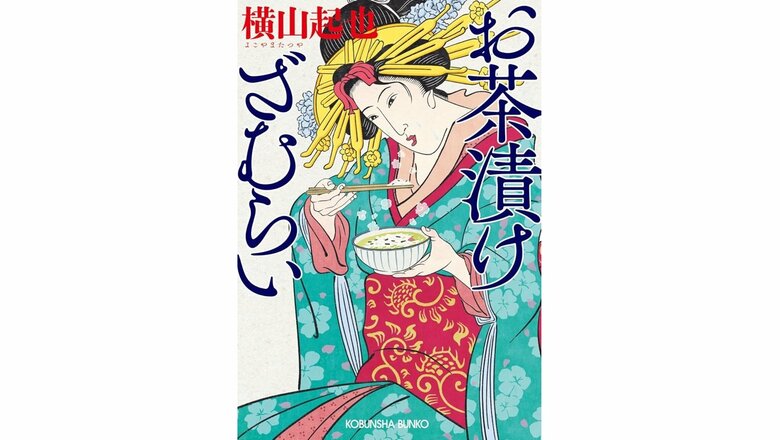

お蜜は深川界隈で評判の芸者である。

その人気はかまぼこ形をした目に、丸い鼻のついた人好きのする顔をいつもにこにこさせている、 その面差しだけが所以(ゆえん)ではないらしい。

先輩の芸者たちに眉をひそめられるあけっぴろげな言葉遣いが、何故か大店(おおだな)の旦那衆や役付きの武家にうけ、半玉(はんぎょく)から芸者になって間もないというのに太客の覚えがめでたいという。

知った者に聞いてみれば、意外にも己に厳しく、唄や舞などの芸事にかけては同輩の中でも右に出る者はいないほどで、お蜜の意気込みや聡さを知った客がついつい 肩入れしたくなるのだそうだ。

そんなお蜜が、ふた月ほど前に呼ばれた宴の席で、とある男に目をつけられた。

目をつけられ、気に入られてしまう

少なからず聞くことではあるし、場合によっては良い話になることも多いが、その時は相手が悪かった。

男は角屋(かどや)の義一という。もともとは幾つもの茶屋を商いながらも半ば隠居生活を送っている初老の素封家(そほうか)だ。

問題なのは「角屋」が、いわゆる色茶屋や待合茶屋と呼ばれる類の少々いかがわしい店で、当然のことながら義一も「裏」の世界に片足を突っ込んでいたことである。しかし、芸者の世界もそういうことに無縁というわけ ではないから、ここまでも珍しい話ではない。

話がややこしくなったのは、義一が度をこえてお蜜を気に入ってしまったらしいのと、なにより、頭抜けた富を持っていたせいであった。

義一は連日、お蜜を宴の席に呼びはじめた。

はじめはそのうちに情を求められると思っていたらしい。

お蜜自身も元締めも 「芸は売っても身は売らず」が信条であったから、もしそうだったらどのようにかわすか考えをめぐらせていたのだが、いつまでたっても義一はそのような素振りを見せない。