黒船来航以来の江戸末期の世は揺れていた。

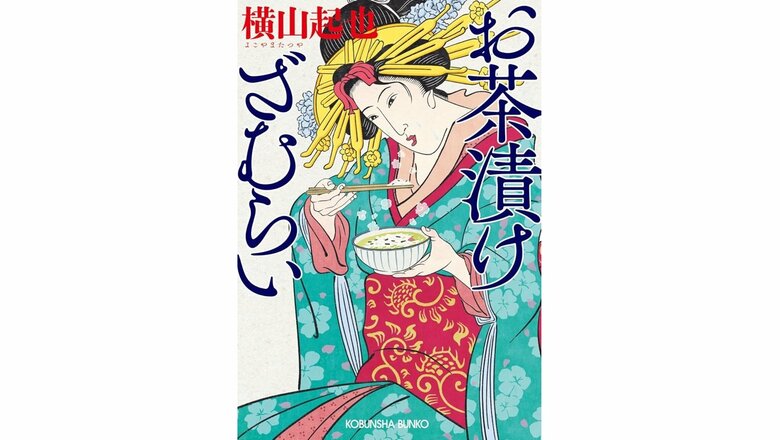

舌の良さしか取り柄のない若き落ちこぼれ武士・妹尾未明(せのお・みめい)は、ひょんな縁から当代随一の人気絵師・河辺仁鶴と出会う。仁鶴に勧められながら、唯一の特技「お茶漬け」で次々と難事件を解決する未明。本人の意思とは裏腹に「お茶漬けざむらい」と呼ばれるまでに…。

小説家であり、編み物作家という肩書も持つ横山起也さんの『お茶漬けざむらい』(光文社)から、プロローグを一部抜粋・再編集して紹介する。最後に作中に登場するお茶漬けのレシピも。

第一章:海苔のお茶漬け #1

またもや、妹尾未明はこわばった。

ところは深川の、小ぢんまりとしながらも洒落た料亭の一間である。

今しがたやって来て熱い茶を淹れ直してくれた仲居も早々に出ていってしまったから、部屋の中には未明と、相談事を持ちかけてきたお蜜(みつ)という名の芸者の二人きりである。

愛嬌たっぷりの目鼻立ちをしているお蜜と差し向かいでいるだけで、緊張するには事足りる。

そのうえ、 畳に額をこすり付けるように平伏されてしまったので逃げることもできない。

「おさむらいの未明さまにこのようなお願いをするのはお門違いなのは承知しておりますが、 他に頼る人もなく」

慇懃(いんぎん)に言うお蜜の姿を見ると、小柄な身を豪奢(ごうしや)な着物で包み、何本ものきらびやかな簪を髪にさしていて、人気があるのも頷ける。

未明はといえば若い武家によく見られる紋付袴で、長着を好みの色などにしてはいるが、そこまで金をかけるわけにもいかぬ。

己の風采が先方と釣り合っていないうえ、そのお蜜が平伏までして頼み事をしてくるこの状況は、さらに未明をこわばらせた。

そんなことを気にしなくてもよい、などとよく言われもするが、とにかく緊張してしまうのだから仕方がない。

いまも未明の身体は、頭のてっぺんから足の爪先までみしり、と固まって正座のまま動けなくなってしまっている。

身体だけではない。

心の方も奥底から琴線のように、ぴん、と張りつめてしまうものだから、もういけない。

なんとか緊張をほぐそうと震える手で湯呑みを持ち上げ、茶を一口含むや否や「熱っ!」という叫び声が口から飛び出た。途端に己の手元から茶碗が消えたかと思えば、 どうやら驚いた拍子に上へ放り投げたらしく、次の刹那、それが降ってくる。

熱い茶を月代(さかやき)に浴びて「むわっ! ……」と唸った途端、湯呑みがうなじのあたりから羽織の下に入り込んで残りが背中に流れた。

たまらず立ち上がろうとするが、袴が足に引っ掛かり、まるで背中から斬られたかの如く断末魔のような叫び声をあげながら畳に倒れ込んでしまった。

ややあって火傷の痛みに唸りながら顔だけ上げると、 身を起こしていたお蜜が小さな口を、ぽかん、と開けて つぶやいた。

「……なんでそうなる」