「あーだめだ!」「おー、うまいじゃん!」――週末の広場に響き渡る歓声。子供たちが熱中しているのは、紙ヒコーキ作り。一見シンプルな遊びだが、そこには子供たちの自主性を育むための工夫があった。1枚のA4用紙から始まる子供たちの成長物語とは…。

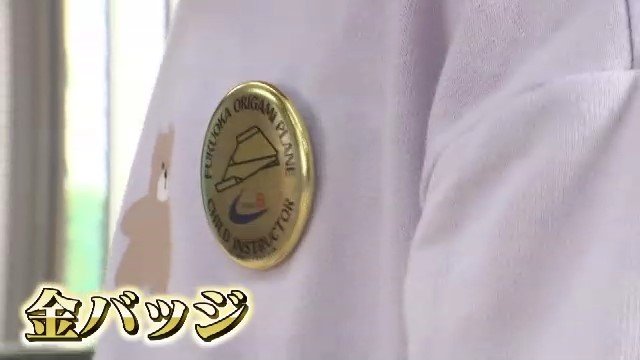

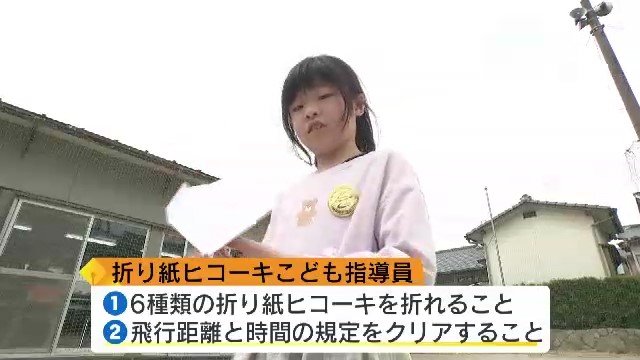

胸に輝く金バッジ「こども指導員」

福岡県太宰府市国分の広場。毎週土曜日に子供が集まり、A4サイズの紙を折って作る「紙ヒコーキ」を飛ばして、その距離や飛行時間をワイワイ競い合っている。

これは県が推進する「青少年アンビシャス運動」の一環。豊かな心と志を持つたくましい子供たちの育成を目指している。

「こちらでは金バッジをつけた子供が、熱心に友達に折り方を教えていますよ」。

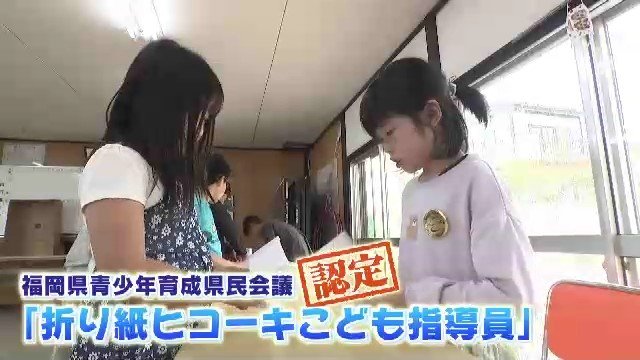

そう、ここには紙ヒコーキの折り方を教えることを認められた「折り紙ヒコーキこども指導員」がいる。その証が胸に輝く金バッジ。小学4年の山懸なつめさんもその1人だ。

お父さんと二人三脚で「特訓」

「ここを少し曲げて…きれいやね!」優しく教えるなつめさん。

こども指導員になるには6種類の紙ヒコーキを完璧に折り、さらに飛行距離と時間の規定をクリアしなければならない。なつめさんにとって男の子と同じ基準の飛行距離を出すのは決して簡単なことではない。

「何回目で合格したの?」と尋ねると、「3~4回くらい…」と教えてくれたなつめさん。紙ヒコーキを遠くに飛ばすためにお父さんと二人三脚で特訓を重ねたという。

「お父さんとボール投げをして、遠くに投げることを意識した」。たかが紙ヒコーキと侮るなかれ。左右のバランスをしっかりそろえる、折り方、そして投げるときの感覚などなど…、遠くにそして長く飛ばすにはさまざまな工夫が必要だ。

広場を見守る国分アンビシャス広場委員会の藤田弘毅会長は言う。「(子供たちが)自分で動き出す力、創意工夫する力、みんなで団体戦で協力する力、そしてこども指導員が別の子供に教えていく、そういう社会を作る力。社会人としての基礎的な力を遊びの中で養ってやれば、あとは自分の力でどげんかする(=どうにかする)んですよ」。

「こども食堂」でも子供たちが率先

その言葉を裏付けるように子供たちの成長ぶりは紙ヒコーキだけに留まらない。保護者や地域ボランティアが半年ほど前から始めた月1回の「こども食堂」。ここでは、なつめさんをはじめ子供たちが率先して食事づくりを手伝う姿が見られる。

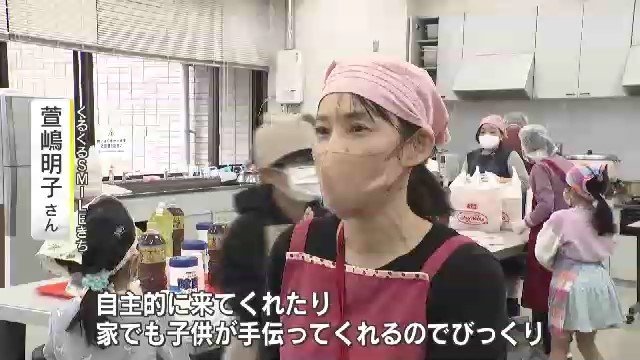

「まさか小6の男の子が手伝ってくれるなんて思ってもみませんでした。みんな自主的に来てくれるし、家でも子供が手伝ってくれるようになってびっくりしています」と、こども食堂の萱嶋明子さんも目を細める。

紙ヒコーキから始まる学びと成長

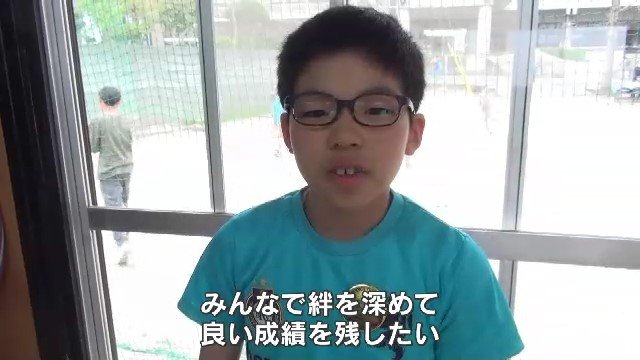

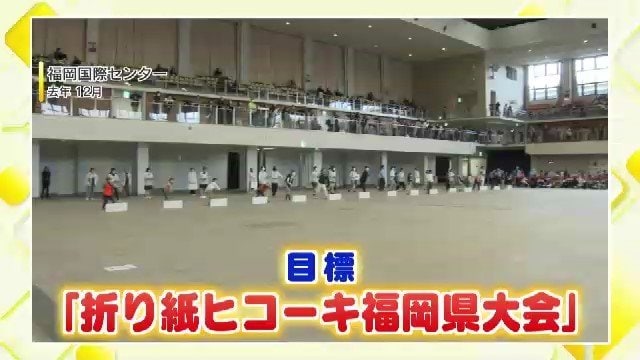

そんな「国分っこ」たちが今、目指しているのは冬に開催予定の「折り紙ヒコーキ福岡県大会」。「目指すは団体戦優勝!」「みんなで絆を深めて良い成績を残したい!」「全ての部門で優勝したいです!」。

紙ヒコーキから始まる学びと成長。地域に見守られ、子供たちはそれぞれの目標に向かって挑戦を続けている。