広域交付制度の活用と注意点

ここで、以前であれば、故人の本籍地が他の遠方の市区町村にある場合は、「郵送で請求しましょう」とご案内していました。ですが、それは2024年2月までの話で、その後戸籍取得に関する状況は大きく変わりました。

2024年3月から戸籍法が改正され、戸籍を取得する手続きが簡単になったのです(広域交付制度)。改正により、最寄りの役所の窓口で、全国どこの本籍地の戸籍でも請求できるようになりました。ようやく、いわゆる役所の縦割りによる市民の不便さが解消された形となっています。

とても便利になりましたが、知っておきたいこともあります。直接窓口に申請する場合が対象となる点です。郵送では対応できませんし、代理人による請求もできないこととなっています。そして何より、兄弟姉妹の戸籍までは取得できないことになっています。

その辺りに注意しながら進めると、相続手続きの負担を大きく減らすことができるようになっています。

それにしてもなぜ、戸籍がそこまで重要な資料なのでしょうか?

理由は、ただ一つ。相続人を確定するためです。

相続人になる可能性がある人

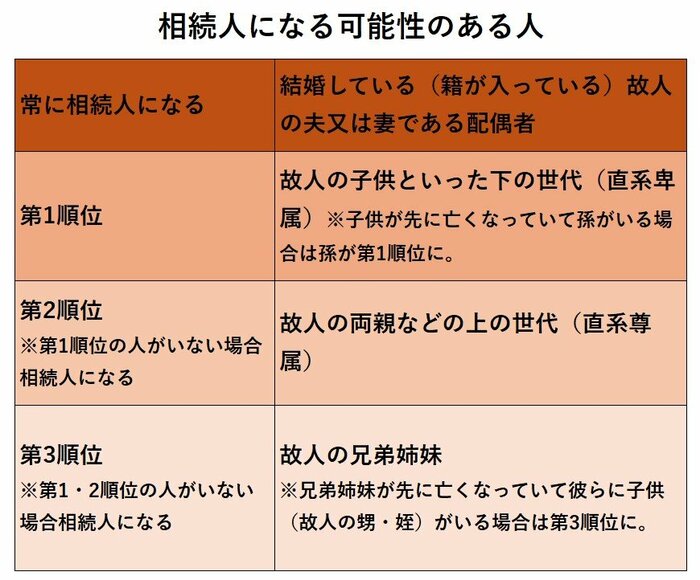

相続人となる人について、ここで改めて確認してみます。結婚している(籍が入っている)夫又は妻である配偶者は常に相続人となります。他の相続人が誰であってもです。

配偶者以外については、優先順位が定められています。第1順位が直系卑属となる子供といった下の世代です。第2順位が直系尊属と呼ばれる両親などの上の世代となります。そして、第3順位が兄弟姉妹となっています。

第1順位である子供が先に亡くなっていても、その子供である孫がいる場合は相続人としての地位(順位)を引き継ぎます。これを代襲相続と呼びます。

故人に子供も孫もおらず、両親も先に亡くなっている場合は、第3順位である兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が先に亡くなっていて彼らに子供(故人の甥・姪)がいれば、相続人となります。

このように相続人となる人は、民法で明確に定められています。そして、その相続人に該当するかどうかを証明するものが戸籍なのです。どんなに親子で顔が似ていても、大事な形見を持っていたとしても公的な相続人の証明にはならないのです。