サッカーファンの新たな聖地となった広島市の「エディオンピースウイング広島」。都心にあるからこそ、南海トラフ巨大地震などの災害時に備え大きな役割を担っている。“まちなかスタジアム”のもう1つの顔に注目した。

“まちなかスタジアム”もう1つの顔

2024年2月の開業から1年が経過した「エディオンピースウイング広島」。街中にあるサッカースタジアムとしてのもう1つの顔が“防災拠点”だ。立地や設備を生かし、災害時の「指定緊急避難場所」になっている。

広島市災害予防課の松浦葵主査は「広島市の街中に位置する大きいサッカースタジアムが避難施設としてあることは非常に有意義。一般的に想像するような避難所生活の拠点ではなくて、一時的に災害から逃れるための施設として指定しています」とし、避難所との違いを説明した。

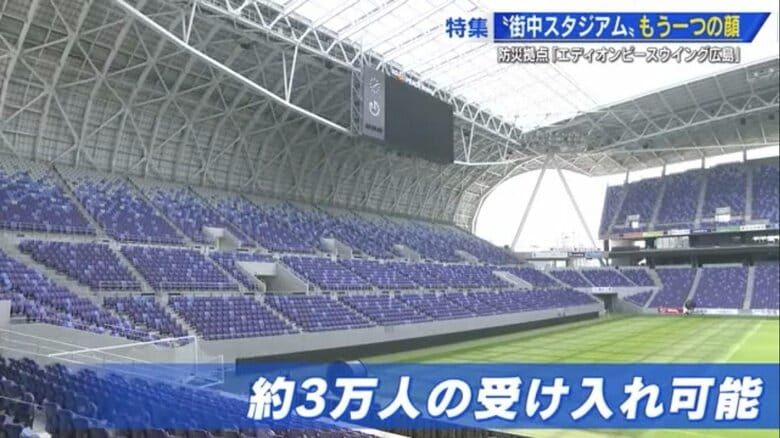

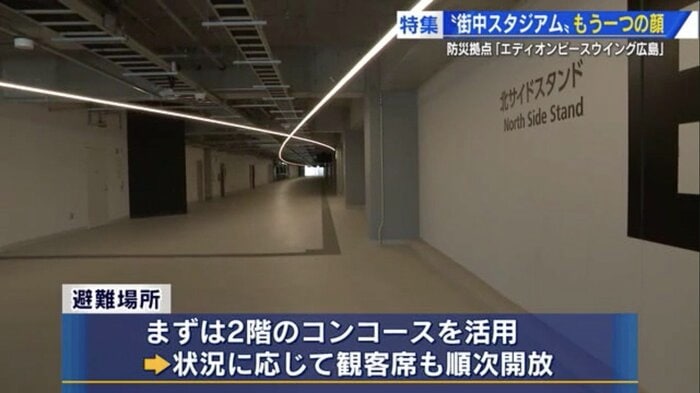

スタジアム全体で最大約3万人の受け入れが可能。地震や津波などの大規模な災害が発生した場合、まずは2階のコンコースが避難場所として活用され、状況に応じて観客席も順次開放していく。

20基のマンホール、何のため?

2025年に入り、これまで以上に警戒が強まっている災害の1つが南海トラフ巨大地震だ。今後30年以内の発生確率は80%程度とされ、国は被害想定を約10年ぶりに見直した。広島県内では最大で震度6強の揺れが発生し、想定される死者の数は前回の想定から2.8倍に増え最大で約2200人。そうなれば、街中のスタジアム周辺に多くの避難者が集まる事態も想定される。

そこで注目したのは、スタジアム前の芝生広場にある“マンホール”。憩いの場として多くの人が利用している広場の一角にマンホールが等間隔で並んでいる。ふたには「災害用トイレ」の表記が…

これは仮設トイレ用のマンホールで、あわせて20基を整備。ふたを開けて仕切り壁と屋根を組み立て、最後に便座を置けば10分ほどの作業でトイレができあがる。

公共のトイレがすでに設置されている場所に、マンホールトイレを備えるのはなぜか?

広島市管路課の西澤巧真技師は「トイレが整備されている場所が災害時にも使えるならそれを利用していただくことが一番ですが、そういったところは断水の時には利用できなくなる可能性があります。しかも既存のトイレは数が限られています。20基分のトイレを確保できるので多くの人が利用できます」と話す。

水で排泄物を流す水洗トイレとは違い、マンホールトイレは地中の下水管に直接つながっていて断水の影響を受けないのが大きなメリット。

この広場には、ほかにも防災拠点としてのポイントが隠れていた。実は海抜4.4メートルの高さを確保するために嵩上げが行われている。またヘリの発着も可能で、計画では最大約2万人の避難者が収容できるという。

スタンドの下に巨大な備蓄倉庫

さらに防災設備は普段は見えないこんなところにも…

「ご案内します。こちらにお越しください」

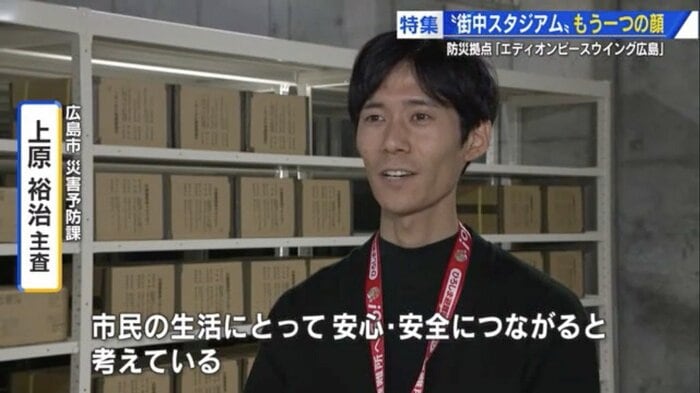

広島市災害予防課の上原裕治さんはそう言ってスタジアムの中をどんどん歩いていく。観客席の下にある通路を進み、重厚な扉の前で立ち止まった。頑丈な扉を押し開けると、目の前に驚くほど広い空間が現れた。

スタジアム内に設けられている防災備蓄倉庫だ。広さ約620平方メートルに食料や生活用品が保管されている。災害が起きたときはここを拠点に、物資が各避難所に供給されることになる。

美しく整列した棚を見て、広島市災害予防課の上原裕治主査は「手前に生活必需品のおむつや生理用品などを置いて、奥には毛布や保温シートなども置いています。小学校などの指定避難所の分散備蓄に加えて、こうした街中に大きな備蓄倉庫があることは市民の生活にとって安心・安全につながると考えています」と笑顔で話した。

スタジアムと公園が一体となって街ににぎわいをもたらす「エディオンピースウイング広島」。その目的はサッカー観戦だけではなかった。災害という非常事態にも大きな存在感を発揮できるよう、緻密に設計されていたのだ。

(テレビ新広島)