東日本大震災の発生から14年。東北では復旧復興への歩みが進み、その経験は能登へと受け継がれている。宮城県石巻市から派遣され、石川県輪島市で応援職員として働く男性の思いを取材した。

被災地輪島市での新たな使命

「場所を覚えるのに随分時間がかかった、地名とか」後藤寛さん(63)。2024年8月、中長期の応援職員として輪島市に来た。現在は市の上下水道局で働いている。「下水道のマンホールが浮き上がってしまっている。下に管があるけど管がガタガタしていて流れない状況が市内各所にある。つまりを金沢からバキューム車に来ていただいて吸い取っていただく」

全体の3割にあたる約50キロに被害が出た輪島市内の下水管。本格復旧には時間がかかるため、応急的な対応として週に1度、下水管に溜まった下水を吸い上げなければならない。「あれだけの震災を受けて相当の被害があって、1年かけてやっと応急措置が一段落した状況。本格的にはこれから何年も続けていかないと本復旧、復興にはならない」気が遠くなるような復旧復興への道のり。後藤さん自身も東日本大震災で経験している。

東日本大震災の記憶と恩返しの決意

2011年3月11日、国内観測史上最大のマグニチュード9.0、最大震度7の地震が東北地方を襲った。後藤さんが住んでいた宮城県石巻市は8.6m以上の津波が到達し、3500人余りが犠牲となった。当時、都市計画課の係長として働いていた後藤さん。地震の後は津波で壊滅的な被害を受けた市中心部の再生計画などを担当し、復旧・復興事業の最前線に立ってきた。「もう14年、震災から。被災したときは50歳。定年まで10年ある。定年まで絶対もたないと思った。どうしていいかわからない状態」

そんなときに後藤さんの支えになったのは県外から駆け付けた応援職員の存在だった。「なんとか全国からの応援、派遣だったりいろんなアドバイスをしていただいて、助けてもらってありがとうございましたという気持ちで今回何でもやるという気持ちで来させていただいている」支援なしでは成し遂げられなかった復興。その恩返しがしたいと後藤さんは能登の応援職員を自ら志願した。

専門知識と人手不足の課題

「下水道復旧の設計図、施設を災害復旧で作り直すというのが本来の仕事」輪島市の上下水道局では現在、11人の職員で上下水道の本格復旧を進めている。このうち9人は県外から応援で来た技術職員だ。「私は宮城県」「私は北海道、自ら立候補してきた」

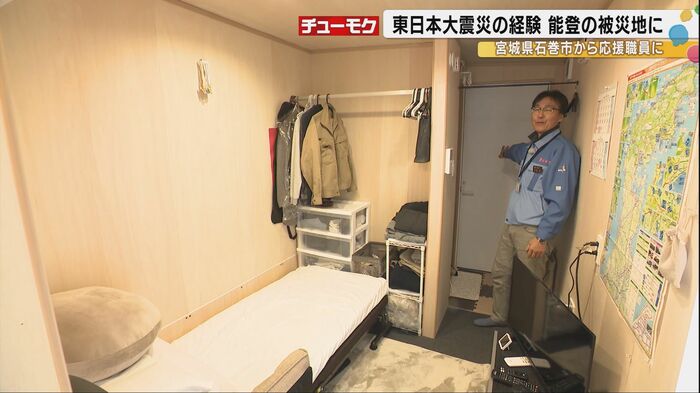

被災箇所が多いことに加え専門的な知識が必要になるため、元々の職員だけではとても手が足りない。石川県は全国から応援職員を呼び込むため、のと里山空港の隣に仮設のコンテナハウスを設置。後藤さんはここから毎日30分かけて通勤している。「幅2メートル。ここはトイレとお風呂。被災地に派遣があったら行くよっていうのを前から言っていたので、反対とかびっくりされるようなことはなかった」

輪島に来て8カ月。職員として働く中で、日々強くなっていく思いがある。「東日本のときは国の法律も作って東日本特別区域法という法律を作って、復興庁ができる。いろんなことが東日本の時は立ち上げのきっかけになった震災。今回は元々過疎、少子高齢化の課題があっての災害なので、これから復旧をやっていくにあたってどれだけのフレーム、キャパを維持しながら町づくりを考えていくのかはすごく難しいこと」

東北も能登も復旧復興事業は市が主導しているが、少子高齢化が進む自治体で事業を進めるのには限界がある。さらに全国的な人手不足で長期的な応援職員の確保も難しいのが現状だ。

経験を伝え、未来へつなぐ使命

後藤さんはこうした状況を多くの人に伝えるため、3月8日、仙台で開かれた地震についてのフォーラムに参加した。パネリストとして「地方部での大きな仕事、大きなプロジェクトが被災した自治体に責任が出てくるような状況は、これはどうなのかなと思う。国が主導権を握るだとかそういった形で進めて行かないと小さな市町ではできないこと」と発言した。

3月末で応援職員の任期を終え、石巻に戻る予定だった後藤さん。元の職場に掛け合い、任期を1年間延長することを決めた。「なんとか地元にお願いしてもう一年残ってやらせてくださいという風にお話して許していただけた」東北のこれまでと、能登のこれから。もらった恩を返すために後藤さんは自分にできることを考え続けている。

「震災から1年で何ができるって方向性もまだこれから。マンパワーも必要、これまでやってきた仕事を見直していかないとなかなか消化できないと思う。お手伝いがほんの少しでも役に立てればそれで自分は結構かなと」後藤さんは能登の復旧を進めるため「仙台市でのフォーラムのように東北での経験や能登の現状を広く発信していきたい」と話している。

(石川テレビ)