東日本大震災と東京電力福島第一原発の事故から14年。石川県内にも志賀原発がある。万が一重大な事故が起こったとき、住民たちの避難は無事行われるのか。能登半島地震を踏まえて改めて取材した。

震度7の揺れに見舞われた志賀原発

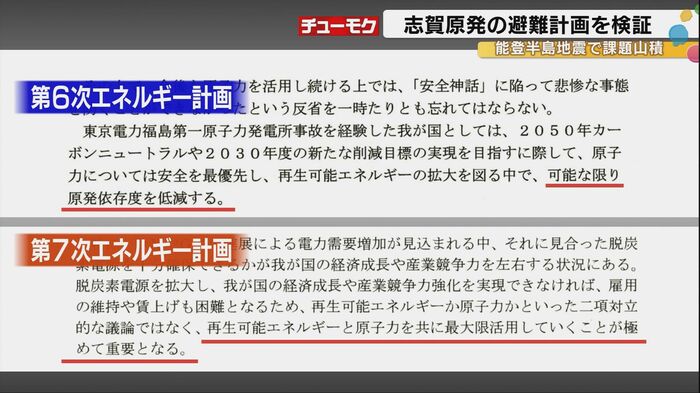

2月18日、約3年半ぶりに新たなエネルギー政策が閣議決定された。閣議の後、武藤容治経済産業相は「第7次エネルギー基本計画では、特定の電源や燃料源に過度に依存しない電源構成を目指すとともに脱炭素電源を最大限活用することなどを示しています」と話した。第7次エネルギー基本計画では福島第一原発の事故以来盛り込まれてきた「可能な限り原発依存度を低減する」との文言は削除され、「再生可能エネルギーと原子力を共に最大限活用していくことが極めて重要となる」という表現に変わった。これは原発をより重視する政策への転換を意味している。

2024年元日に発生した能登半島地震。志賀原発がある石川県志賀町では震度7の揺れを観測した。この地震によって志賀原発では外部電源と2号機をつなぐ変圧器の一つが故障した。外部電源からは核燃料を冷やすために必要な電力が送られていて、この変圧器の故障によって5系統ある外部電源のうち、最も電圧の高い2系統が使えない状況になっていた。

当時の北陸電力原子力部の中田睦洋部長は「今回の事象ですけども、発電所が何か外部電源がなくなりました。あるいは冷却源がなくなりましたといったような、そういったところまで至っておりませんので」と説明した。

万が一の事態で逃げられるか

志賀原発からわずか9キロの位置にある仮設住宅。能登半島地震で被災した住民に「もし原発事故が同時に起きていたら」と尋ねると…。「すぐに原発事故の情報が入ってくるかどうか分からないもんね。誰がその情報を与えてくれるか」「みんなに助けてもらわんなんさかいに、そんな頭やもんで。できるだけ迷惑かけたくないけれど」「非常に逃げ場がないと思います。がけ崩れとかもあるだろうし、道路がふさがってしまえばそれで終わりじゃないかなと思いますけどね」などと、住民からは無事に避難できるかどうか不安の声が聞かれた。

石川県の避難計画では志賀原発で放射性物質が漏れ出す重大事故が発生した場合、原発から半径5キロ圏内の住民はすぐに避難を開始。また5キロから30キロ圏内の住民は被爆を抑えるため、建物の屋内に退避することとなっている。しかし志賀町中心部を走る国道249号は原子力災害発生時の避難ルートとなっているが、能登半島地震の発生当時は橋の両側に段差ができて一時通行止めとなっていた。取材した時も、避難計画に沿って車を走らせると段差の跡や道路が大きく陥没した形跡がいくつも見つかった。

内閣府の調査によると地震が発生した当初、志賀原発から半径30キロ圏内のエリアでは、避難ルートとなっている一般道において、32カ所で通行止めが発生。また自動車専用道路である、のと里山海道や能越自動車道も大きく損傷し、一部区間が封鎖される事態となっていた。

能登半島地震で想定外の事態が続出

県の計画では、車のほかに船やヘリコプターなどあらゆる手段を使って避難するとしている。しかし能登半島地震では珠洲市から志賀町の沿岸およそ90キロにかけて海岸線が隆起したため、船を寄せられなくなった港もあった。また天候によっては海や空からの避難が難しくなることも想定される。

放射線防護施設は病院や介護施設に入るなど、ただちに動き出すことが難しい人たちが一時的に避難する施設で、外から放射性物質が入らないように作られている。ところが放射線防護施設に指定されている志賀町の富来病院は地震が発生した当時建物の損傷が激しく、気密性を保てないなどの理由で放射線防護施設として活用することはできなかった。その後の調査によると県内の放射線防護施設20か所のうち富来病院を含めて合わせて4か所が防護施設として機能しなかった可能性があった。

このため県は能登半島地震を踏まえた2024年の原子力防災訓練で、放射性物質の侵入を防ぐ一時避難用エアテントの設置訓練を新たに行うなど、避難計画や訓練の見直しを実施している。避難ルートや交通手段への住民の不安について馳知事に聞くと「避難道路等の問題については空から海から、当然道路とあらゆる訓練を想定した対応をしている。引き続きこういったことに関しても国と連携をしながら住民の安全を最優先にして検討を深めてまいりたいと思います」と話した。

「完璧であるように最大限努力」

建物が壊れた場合の屋内退避が難しいことや避難住民の孤立など、その他にも課題は山積している。地震と原子力災害との複合災害を想定した場合、完璧な避難計画というのは難しいのではないか。馳知事に問うと「完璧に近づけるように、完璧であるように最大限の努力をすると。そのためにも県だけでは得られない知見等もありますから、国とのコミュニケーション、そして志賀町ですけど、被災市町とのコミュニケーションは必須と考えております」と答えた。

重大事故が起こった時には放射性物質から身を守るために、まずは車での避難を想定している。しかし、志賀原発は能登半島に立地していて、いわゆる半島部は地形的に狭く、避難するためのルートが限られている。このため、地震によって道路が寸断されると避難がより難しくなると考えられる。実際、能登半島地震では各地で通行止めや渋滞が発生していた。原発の稼働について考えるときには安全性はもちろんだが、避難計画の実効性についても改めて検討する必要がある。

(石川テレビ)