石川県の地域防災計画に記された地震の被害想定が27年余り見直されていなかった問題。 石川テレビが県内の市や町にアンケートを行った結果、このことが避難所の環境などに大きく影響していたことが分かった。

27年以上見直されなかった計画

2月18日、石川県議会の検証委員会で馳浩県知事は「想定外の災害対応となったため、必ずしも全庁体制でできなかった対応もあり、県の組織体制や人的配置の検証が必要である」と述べた。能登半島地震に対する県の初動対応についてだ。中間報告では、県職員に聞き取りを行った結果「避難所での健康管理」や「支援物資の供給」など多くの分野で地震に対する備えの甘さが浮き彫りになった。

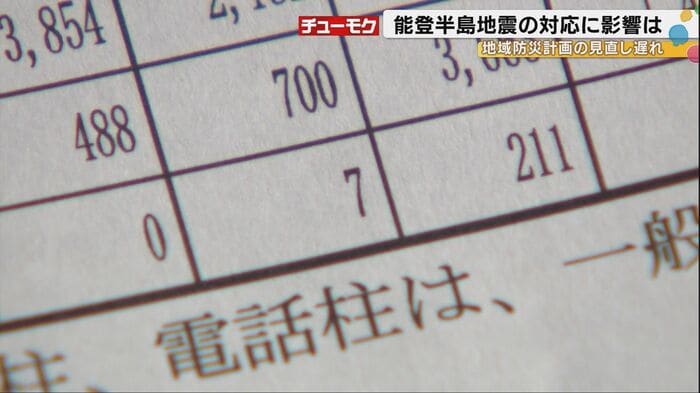

2024年元日に発生した能登半島地震。マグニチュードは7.6だった。2月25日時点で石川県内では527人が犠牲となり、県内の避難者数はピーク時で3万4000人あまりに及んだ。しかし県の地域防災計画を見ると、能登半島北方沖の地震の被害想定はマグニチュード7.0。死者は7人、避難者数は2781人と、実際の地震とは大きくかけ離れたものであった。県は1997年度に公表してから27年余り、この被害想定の見直しを行っていなかった。

このことがなにか影響を及ぼしたと思われるか、県の飯田重則危機管理監に聞くと「被害想定を今やるというのはやはり、その県民の皆様にそこの正しいというか防災の意識をしっかり持ってもらうという一つの手段である。我々そこの意識を持ってもらうということについては他の啓発のなかでも十分やっているので、そこは特段の大きな影響はなかったと思っているが」と話した。

珠洲市長は「影響があった」

県の被害想定が見直しされていなかった影響はなかったのか、石川テレビは県内すべての市と町にアンケートを依頼した。このうち被害の大きかった珠洲市からは「影響があった」と回答があった。 このことについて珠洲市の泉谷満寿裕市長に聞くと「想定に沿って備蓄量とかを決めて用意しているので、その意味から行くと影響があったと言わざるをえない」と答えた。また最も影響があった部分は「水・食料の備蓄量」と話した。

2024年1月3日に珠洲市内の避難所で話を聞くと「この小学校には備品倉庫があって少しの食料が貯蓄されているが、大勢が一気に来ると1日で全部無くなって足りない状態」とのことだった。この小学校に備蓄されていたのは200人分の保存食と水が1日分だけであった。それに対し、地区の人口をはるかに超える851人もの人が詰めかけていたのだ。

多くの市町村は県の地域防災計画をもとに自らの地域防災計画を策定している。食料や毛布などをどれだけ備蓄するか、その基準となったのが県の被害想定で示された避難者数だ。発災当初、珠洲市だけでなく被害が大きかった能登地域の3市3町全てで食料や毛布、段ボールベッドなどの備蓄物資が不足していた。

国の長期評価を待った石川県

県はなぜ地震の被害想定の見直しを行わなかったのか。飯田危機管理監は「被害想定を出すときには県内のどの断層がどの程度の揺れを起こすかという断層ごとの細かいデータがいる。そのデータをどこが出しているかというと、これはやはり国」と説明し、理由に上げたのは「長期評価」と呼ばれる国が行う断層の調査結果が出ていなかったことだった。「我々は早く国の方に地震の調査を進めて断層の評価を早く出してくださいということをずっと要望していたが、日本海側はちょっと遅れていた」

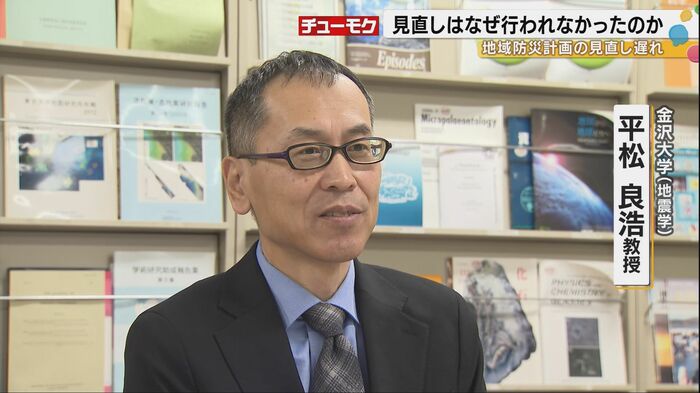

国から調査結果が示されたのは2024年8月、能登半島地震の発生後だった。しかし地震学が専門の金沢大学の平松良浩教授は、国の長期評価がなくとも地震の被害想定の見直しはできたと指摘している。「こういうふうに地震の揺れを計算しなさいというようなものがあるので、それに従ってやればできなくはない。だからそれでやらないのはダメなんじゃないかという意見は常に出していたわけです」

平松教授は県の「震災対策部会」の委員の1人。震災対策部会とは地域防災計画を策定する「防災会議」のもとに設置された地震や津波対策に関する専門家の会議だ。東日本大震災を踏まえ震災対策を見直すために作られた。震災対策部会は2012年に津波対策をとりまとめ、その後2017年に国の新たなデータをもとに津波の被害予測を更新した。そこでは能登半島北方沖で最大の津波を引き起こす地震の規模をマグニチュード7.57と想定した。この断層帯F43は能登半島地震で実際に動いた断層であり、マグニチュードもほぼ想定通りであったとみられている。

間に合わなかった専門家の指摘

2014年5月の震災対策部会の平松教授は津波対策を検討するなかで、地震そのものの被害想定も見直すべきだと訴えていた。平松教授は「津波を起こすためには当然そこでも地震が起こらなければいけない。津波だけが起こるとはありえないので、今津波を起こすと想定している震源断層について、それが動いたときにどういう地震とどれぐらい強い揺れが出て、それがどれぐらいの被害を出すのかというところもやらないと」と話した。

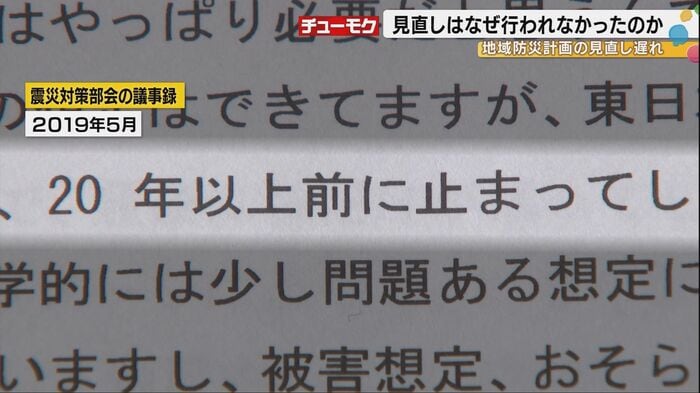

県に情報公開請求した「震災対策部会」の議事録には平松教授の指摘が記されていた。「本当は津波の想定とともに、震度による被害想定を同時に行わなければいけない。このことは従来から震災対策部会等を通じて、県には意見を申し上げているが、まだ実現していない」(平成29年5月)「津波の想定はできているが、震災の想定が、20年以上前に止まってしまっており、被害想定もすみやかにやり直していただきたいというのが、意見です」(令和1年5月)

しかし、県は国の調査した「長期評価」を待つべきとして見直しを行わなかった。2022年、珠洲で群発地震が発生したことを理由にようやく長期評価なしで被害想定の見直しが始まったが、その最中に能登半島地震が起きた。飯田危機管理監は 「本当は早く被害想定をやりたかった。我々も、やりたくないといってやらなかったわけではなくて。やっぱり正しいデータで正しい被害想定をして、正しい被害想定の客観的なデータというものをお示ししてというのが目的であったので、そういう結果になった」と話した。「正しいデータで、正しい被害想定」にこだわった末に、間に合わなかった被害想定の見直し。新たな被害想定の案は2024年度中に作られる予定だったが、2025年度以降にずれ込むことが明らかになった。

地震が起きたのは元日だったため帰省客や観光客などが多くいた。避難した人数は地域防災計画の10倍以上だった。なお東日本大震災を受けて見直された県の津波対策は、最悪を想定し計画が作られていた。沿岸部の住民に対し普段から津波の怖さや避難訓練などを啓発していたことで、今回の地震でも津波による人的被害は比較的少なかったと言われている。結果論になるかもしれないが、津波対策で想定した断層や地震の規模が実際に起こったものに近かっただけに、あの時地震の被害予測も行っていれば、これほどの災害関連死にはつながらなかったのではないか。

(石川テレビ)