一方、銭湯の多くは「○○温泉」と銘打ちつつも、自前で湯を沸かしているところが多いので、昨今の燃料費・原油価格の高騰は公衆浴場経営の利益をさらに圧迫することになります。

そうした物価の状況に合わせて、これまで統制価格自体も増額する方向で改定されている一方、自治体からは、利用料金を維持するために統制価格の増額分を補う形で一定の支援がなされているケースが多いようです。

このような状況にあっても、統制価格自体を廃止しようという具体的な動きはまだ見られません。自家風呂がこれだけ普及した日本にあっても、銭湯はいまだ国民の暮らしの一部分を支えているということではないかと思います。

なぜスーパー銭湯の料金は高いのか?

ここで気になるのが、最近流行りのスーパー銭湯と呼ばれる温浴施設の価格設定です。入浴料は中学生以上が1,000円、小学生でも600円といった施設が多く、土日祝日はさらに増額というところもあり、銭湯と比べるとおおむね倍以上の価格設定になっています。

タオルや湯浴み着のレンタルはもちろん、食事もできる便利さがあります。「風呂に行く」行為自体をレジャーとして再構成しているわけですが、その分、値段も高めに再構成されており、家族総出で行くとそこそこいい値段になります。

こうしたスーパー銭湯も公衆浴場であるはずですが、この価格差はどう受け止めればよいのでしょうか。

結論から言うと、町の銭湯といわゆるスーパー銭湯とは法律上のカテゴライズ自体が異なるのです。公衆浴場法で「一般公衆浴場」に当たる銭湯と異なり、スーパー銭湯は同法の「その他の公衆浴場」となるため、そもそも物価統制令が適用されないのです。

両者は、地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものか、それとも保養・休養・福利厚生等を目的とするものかという違いがあり、前者は利用料を安価に抑える必要がある一方、後者は価格を統制するまでの必要はないと考えられているのです。

このため、スーパー銭湯の多くは、町の銭湯と異なり、多彩な湯船やサウナ、リラクゼーション設備を設け、飲食サービスも行うなど付加価値を高めつつ、そのサービスに見合った価格設定を行うところが多いというわけです。中には近くの源泉から湯を引いている正真正銘の「温泉」もあるほどです。

銭湯のすすめ

これを読んだあなたは今、おそらく銭湯に行きたくて仕方がなくなっているはずです。自家風呂では味わえない湯量と広さ、他の人とのふれあい、そしていまだに原理も効能もいまいちよくわからない電気風呂が、あなたを待っています。

ところが、新型コロナウイルス感染症による利用者減や原材料高のあおりを受けて経営難に陥り、ここ数年で釜の火を落とすお風呂屋さんが増えているのは悲しい限りです。

スーパー銭湯でお金を湯水のごとく使うのもいいですが、今こそ我々一人ひとりが町の銭湯を下支えするときではないかと感じています。今日は、お近くの銭湯に足を運んでみませんか。

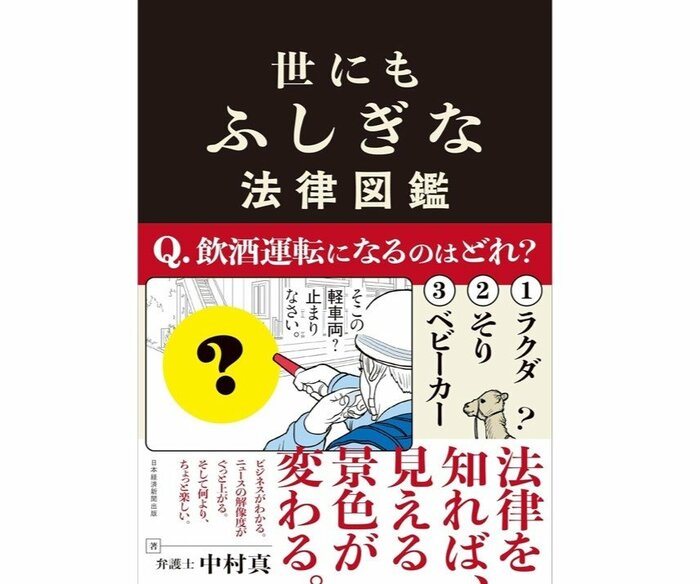

中村真

弁護士(方円法律事務所)/神戸大学大学院教授

著書に『裁判官!当職そこが知りたかったのです。―民事訴訟がはかどる本―』(学陽書房)『相続道の歩き方』(清文社)『若手法律家のための民事尋問戦略』(学陽書房)『まこつの古今判例集』(清文社)『新版 若手法律家のための法律相談入門』(学陽書房)ほか多数。