埼玉・八潮市で発生した下水道管の破損が原因とみられる道路陥没事故を受け、今、全国の自治体が下水道管の点検を進めている。県内でも点検が始まっていて、山形市も下水道管の緊急点検を行った。

山形には設置から60年近く経つ下水道管も…

埼玉・八潮市で発生した下水道管の破損が原因とみられる道路陥没事故を受け、全国で下水道管の緊急点検が始まっている。

山形市も12日、特に下水道管の直径が大きい嶋南地区などで緊急点検を行った。

山形市には、総延長1300kmの市管理の下水道管があり、古いものでは設置から60年近く経つものもある。市はこのうち、中程度の大きさまでの下水道管については、道路に陥没などがないか目で見て確認する「簡易的な点検」をすでに終えている。

下水道管内の腐食や土砂をカメラで確認

12日に緊急点検を行ったのは、市内各地から下水が集まり、特に大きな下水道管が使われている市の浄化センター近くの区間だ。

直径1メートル以上の大きな下水道管で、山形市の浄化センターが処理する下水のうち、約7割が流れる。マンホールのフタを外し、中の状況をカメラなどで確認した。

特にチェックしているのは、「下水道管の内部に腐食がないか」と、「土砂が混ざっていないか」の2点だ。

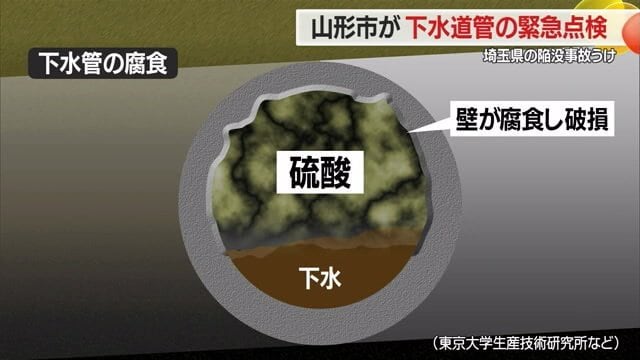

1点目は「下水道管の内部に腐食がないか」。埼玉の陥没の原因は、現場の地下を通る下水道管の「腐食」とみられている。

下水道を流れる下水には、生ごみなどの有機物が含まれているため、そこから硫化水素が発生。空気中の酸素や水分に触れることで硫酸となり、鉄筋コンクリート製の下水道管を腐食させ、破損させてしまう。

一般的に耐用年数は50年とされる下水道管。八潮市のケースでは40年が経過していたとされている。

2点目は「下水道管に土砂が混ざっていないか」。

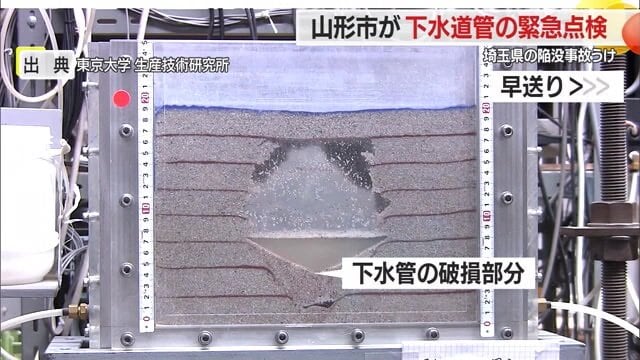

映像は、下水道管の破損によって地盤の陥没がどのようなメカニズムで引き起こされるのか、東京大学生産技術研究所が行った実験。青く着色されている部分が地表の路面にあたり、実験では下水道が破損した部分から地中に水が流入する。

すると、下水道管に向かって土砂が流れこみ、空洞が発生する。時間とともに空洞はどんどん大きくなり、最終的には地表部分が重さに耐えられなくなり、崩落する。

定期的メンテナンスで事故減らせるか

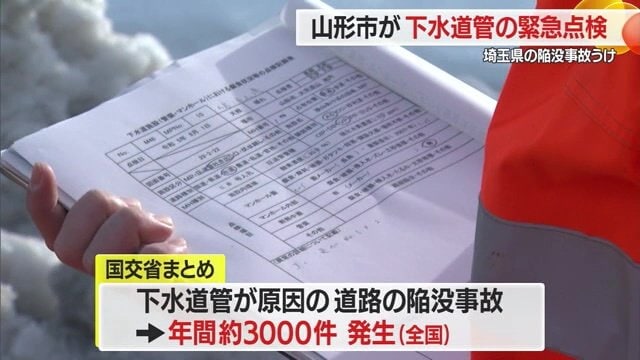

国交省によると、全国ではこうした「下水道管が原因の道路の陥没事故」が、大小あわせて年間じつに3000件も発生している。

一方で、県によると、県内では下水道管が原因の陥没事故は過去3年間で11件。いずれも小規模で、人がけがをした事故はなかった。

この点について県の担当者は、「首都圏の下水道管は、直径4メートル程度と巨大なため陥没の被害も大きくなるが、県内の下水道管は直径1メートル程度と小さい。さらに各自治体が定期的なメンテナンスをしていることが、事故が少ない理由ではないか」と話している。

山形市は、「12日の緊急点検の結果、特に異常は見当たらなかった」としている。

事故を受けての市としての点検はこれで一旦終了したことになる。

(さくらんぼテレビ)