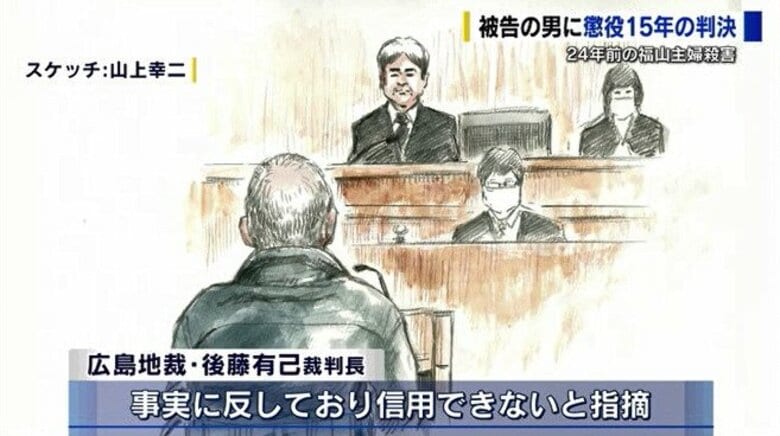

24年前の2001年、福山市の住宅で主婦が殺害された事件で、殺人などの罪に問われている男の裁判員裁判が2025年1月30日から始まった。裁判の5日目、求刑通り、広島地裁は「懲役15年」の判決を言い渡した。

「殺意は強固」判決は“懲役15年”

2001年の福山市の主婦殺害事件で殺人などの罪に問われている男の裁判員裁判で、広島地裁は懲役15年の判決を言い渡した。

福山市西新涯町の無職・竹森幸三被告(70)は、2001年2月、福山市明王台の住宅に侵入し、当時35歳だった主婦を果物ナイフで突き刺すなどして殺害し、「殺人」と「住居侵入」の罪に問われていた。

物的証拠が乏しい中、裁判では「現場に残された血痕と竹森被告のDNA型が一致するかどうか」が争点となっていた。

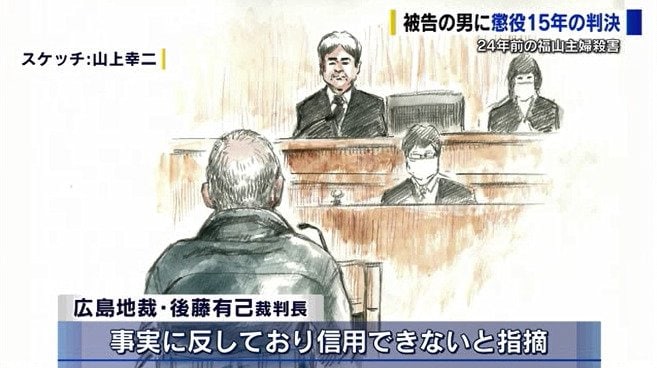

判決によると、広島地裁の後藤有己裁判長は、「現場に残された血痕は被告人のもので、被告人が犯人であると認められる」としてDNA型鑑定結果が竹森被告と一致すると認定。

また、DNA型鑑定が一致するにもかかわらず、「犯行があった日時に釣り場の下見に行った」などと供述していることは、事実に反しており信用できないと指摘し、「危険で残忍な犯行で、殺意は強固であると言える」として、求刑通りの懲役15年を言い渡した。

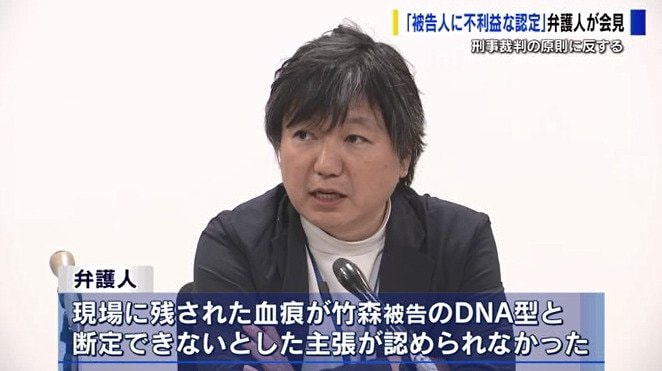

弁護人が会見 「刑事裁判の原則に反する」

判決を受け、竹森被告の弁護人が会見を開き、「刑事裁判の原則に反する」と述べた。

弁護人は「“疑わしきは被告人の利益”の原則から考えて、被告人にかなり不利益を与えるような認定だったのではないかと考えています」と主張。

現場に残された血痕が竹森被告のDNA型と断定できないとした主張が認められなかったことについて“疑わしきは被告人の利益に”とする刑事裁判の原則に反すると繰り返し述べた。

また、弁護人は「結局、この案件自体は現場に遺留されていた血痕から被告人・竹森さんのDNA型が検出されるかどうか、検出されたといえるかどうか、にかかっている。そこについては、こちらの主張が受け入れられていないので、この事件に関して当然有罪という判断が出てしまう」と続けた。

控訴については竹森被告に接見して協議したのちに決めるとしている。

専門家に聞く裁判の“ポイント”

今回の求刑通りの“懲役15年”という判決について、広島大学法学部・吉中信人教授は「DNA型鑑定の科学的な正確性や、理論的な信頼性に争点を集中させた検察官側の勝利だったのではないかと思います」と話す。

それでは、今回の裁判の“ポイント”を吉中教授とともに振り返る。

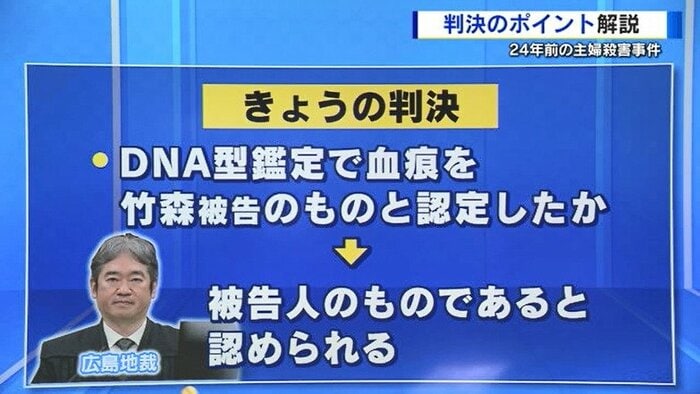

争点となっていたのは「DNA型鑑定の結果」だ。

「現場に残された血痕が竹森被告のものと認定したか」ということ、そして、これまで吉中教授が指摘していたのは、DNA型鑑定で竹森被告のものと一致したとしても「殺人の犯行そのものを立証できたか」という点だった。

まず、広島地裁による判決では、血痕については「被告人のものであると認められる」と判断されている。

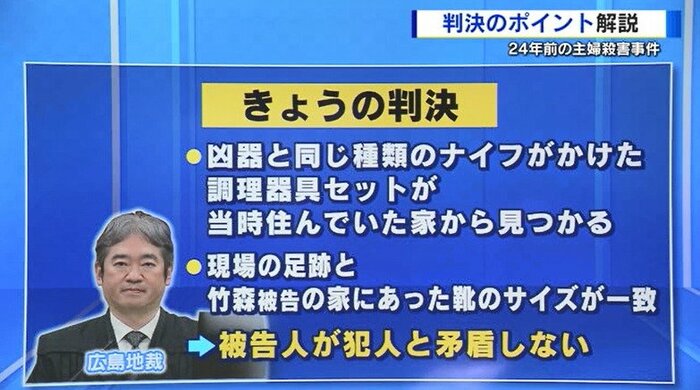

次に、DNA型鑑定で殺人の犯行まで立証できたかということについては、凶器に使われたナイフは、ある“調理器具セット”の一部であり、「凶器と同じ種類のナイフが欠けた調理器具セットが、当時住んでいた家から見つかったこと」「現場の足跡と竹森被告の家から見つかった靴のサイズが一致したこと」で、被告人が犯人と矛盾しないとした。

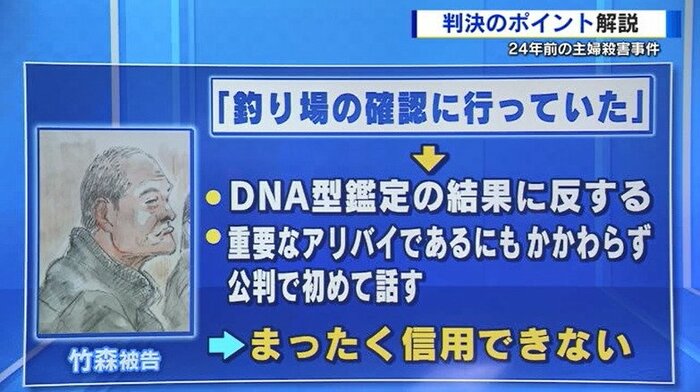

また、竹森被告は被告人質問で釣り場の確認に行っていたと述べたが、これに対してもDNA型鑑定の結果に反する、“重要なアリバイ”であるにもかかわらず、裁判で初めて話したことから、まったく信用できないと判断された。

このDNA型鑑定の結果が争点ということになったが、刑事裁判の原則“疑わしきは被告人の利益に”というところにどれだけ即していたかという点に改めて注目したい。

この点について、吉中教授は「証拠能力が認められたDNA鑑定や果物ナイフ、あるいはその足跡の問題は、自由に心象を形成することはできるんです。ただし、平成22年の判例で、“情況証拠による立証”については、被告人が犯人でないと合理的に説明することができない事情が事実関係に含まれているかどうかがポイントになります」と解説した。

また、「DNA型鑑定の正確性ももちろん大切なんですが、問題はその先にあって、そこから殺人まで推論するということが、果たしてこの原則に則っていたのかということが問題になると思います」と指摘した。

(テレビ新広島)