24年前の2001年、福山市の住宅で主婦が殺害された事件で、殺人などの罪に問われている男の裁判員裁判が2025年1月30日から始まった。男は、起訴内容を否認し無罪を主張。今後、DNA型の鑑定結果が争点となる。

長年“未解決事件”に…

「住居侵入」と「殺人」の罪に問われているのは、福山市西新涯町の無職、竹森幸三被告(70)。

事件があったのは2001年2月6日。福山市明王台の住宅で当時35歳の主婦が刃物で殺害されているのが見つかり、亡くなった主婦の腹部には刃物が刺さったままの状態で、口には粘着テープが貼られていた。

犯人は逃走したまま捜査は難航し、長年未解決事件となっていたが、発生から20年後、事件は急展開を迎える。

2021年10月、別の事件で逮捕された竹森被告が捜査線上に浮上。殺人の疑いで逮捕された。

決め手となったのは現場で採取されたDNA型が、竹森被告のDNA型と一致したことだった。

事件発生から24年…ようやく初公判

逮捕からさらに4年、事件発生から24年の時を経て事件の裁判が始まった。

竹森被告は起訴内容について問われると「記憶にないからわかりません」と否認。

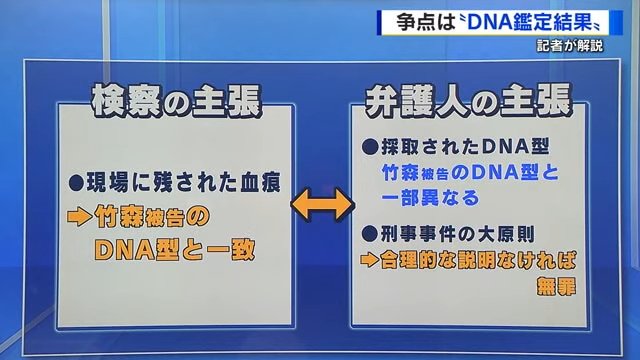

検察側は現場に残された血痕のDNA型が、竹森被告と一致すると指摘する一方で、弁護側は「一部が竹森被告と一致しない」として無罪を主張した。

争点はDNA鑑定結果 専門家の見解は

検察が提出している、DNA鑑定の結果。これが今回の裁判での大きな争点となる。

検察側の主張は現場に残された血痕が竹森被告のDNA型と“一致した”ということだ。それに対し弁護側は、現場で採取されたDNA型が竹森被告のものと“一部異なっている”と主張しており、「刑事裁判の大原則」から、合理的な説明がないのであれば、無罪と考えるべきと訴えている。

~刑事裁判における原則(無罪推定の原則)とは~

刑事裁判における考え方として、「無罪推定の原則」がある。刑事裁判の被告人は、裁判により有罪と認定されるまでは“有罪として取り扱われない”ことをいう(法務省より)。

では、専門家はどう見ているのだろうか。

広島大学大学院・吉中信人教授は、「基準をしっかりやっているということがわかれば、DNA型鑑定自体の証拠能力はかなり高いと思う」とDNA型鑑定の証拠能力について話した。

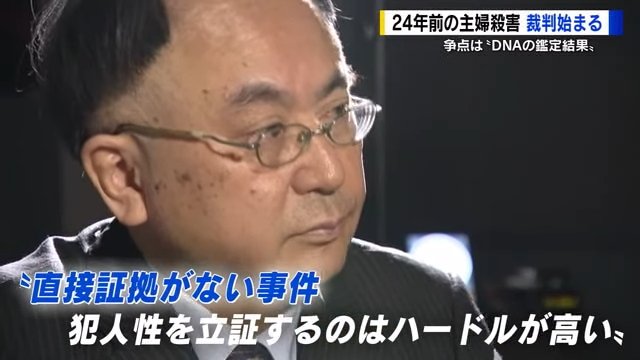

ただ、今回の裁判における問題は、DNA型が一致したからといって殺人を行ったのかどうかというところまで飛びこえていけるかということだ。

吉中教授は、「直接証拠がない事件で犯人性を立証していくのは検察にとってもかなりハードルが高い。状況証拠などがどれだけそろってくるのか、それを検察側がどういったかたちで提出してくるのかというところに注目していきたい」と見解を述べた。

今回の裁判は、裁判員にとっては難しい裁判となる。2025年1月30日の裁判では、DNAの鑑定方法などを映像で流して、説明が行われる場面もあったという。

1月31日にはDNA鑑定の専門家による証言が行われ、鑑定方法に問題がなかったかどうかなどの話が出る見込みだ。判決は2025年2月12日に言い渡される予定となっている。

(テレビ新広島)