能登半島地震の被災地で進む公費解体や自費解体。しかし、修繕すれば住める家まで解体されてしまっている現状がある。こうした中で広がりつつあるのが住宅を修繕して活用する取り組みだ。

「解体」か「修繕」か

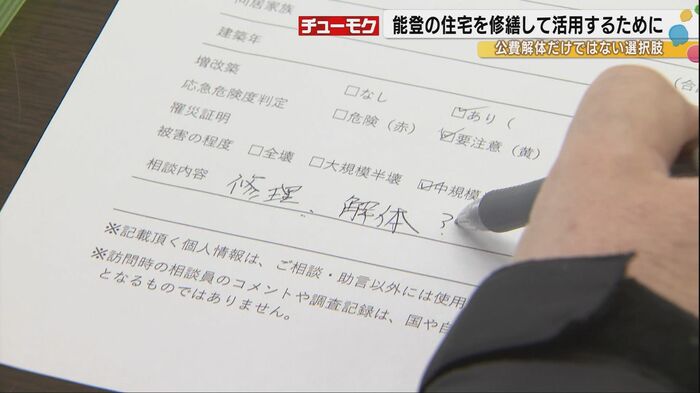

「きょうのご相談というのは?」「亀裂が入って、公費解体ということも考えているので…」2月2日、石川県七尾市で開かれた相談会。訪れた人たちが相談していたのは被災した自宅を今後どうするかについてだ。

七尾市の住民は「生まれ育った場所を大切にしたいというのもあるので、自分の中では残したいなというのがあるんですけど、子どもたちに負の遺産を残したくない。行政がどういう風に補助してくれるのか」と話した。この相談会は建築士などで作る団体、能登復興建築人会議が週末を中心に能登の各地で開いているもので、相談内容は住宅の修繕に関することがほとんどだそうだ。

七尾市内に住む山本行男さん(67)は中規模半壊となった自宅を部分解体するか、最低限の修繕をしてこのまま住むか迷っていた。「できるだけ費用を抑えたいと思った時にはこの状態で修理した方が安上がりかな。修理にそんなにお金をかけてもという判断をしてくれれば、あきらめて解体ができるようになったら解体しようかなと。頭の中、堂々巡り」

専門家からのアドバイス

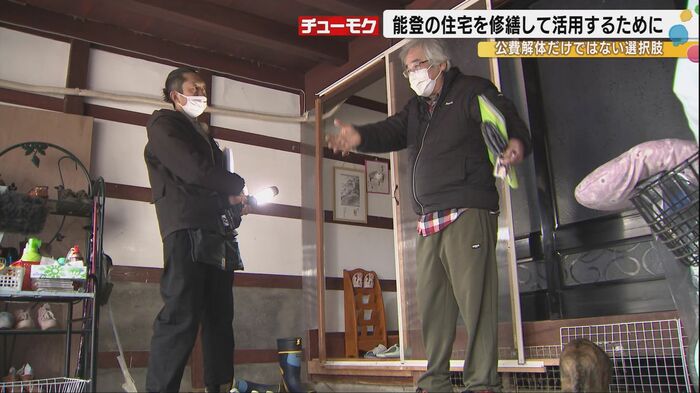

相談会では建築士が住宅の被害状況を実際に確認し、アドバイスをくれることもある。山本さんの自宅は築98年。一部は40年ほど前に改築したが、元からある部分が大きな被害を受けたそうだ。

建築士が山本さんの自宅を見て「壁、塗ってあったのが落ちたんですね」と聞くと、山本さんは「バタンとまるごと壊すってなったら縁切り(工事の作業)してくれって言われとるんですけど」と答えた。そのうえで建築士は「それはそれでお金かかるんで」と説明した。

一人暮らしで、できるだけ資金を抑えたい山本さん。部分解体してリフォームする場合、かなりの金額がかかることが分かった。建築士は「今の状態でなんかどうやってことはないので、今の状態で固めてしまって補強してって感じであれば、あとこれを入れ替えるってことで」と話し、最低限の補強をすれば危険性はないとして山本さんに修繕を勧めた。山本さんは「建築士さんの目で見てもらって、これ危険やって言われれば解体と思っていたんですけど。このまま最低限のところを修理して、その判断がおかげでつきました」と一安心したようだった。

古民家がある風景を守る

金沢市で開かれたシンポジウム。能登の住宅をいかに残し、いかに活用していくか、大学教授や建築家などが話し合った。「このままの状態で何とか再生できんやろうか。安全性のある建物として残し、次につなげていきたい」出席者が危惧しているのは修繕すれば住める家まで解体されることで、能登ならではの古民家や集落の風景が失われてしまうこと。住民をどのように支援していけば能登の古民家を残していけるのか、意見を出し合う。

このうち東京大学大学院の菊池雅彦特任研究員は「支援団体による支援がすごく大事ではないかと。所有者の方も修理方法が分からないですし、修理の自己負担というのがどうなったら軽減できるんだろうかというのもなかなか分からない」と指摘。さらに建築士の小津誠一さんは「地元の人たちが実は一番、自分たちの建物の価値みたいなものが気づいていなかったりするので、そういったことに気付いていただくような仕組みづくり。壊しにくい仕組みづくりも必要」と提言した。

県は公費解体を申請した後でも、建物の所有者が留保を申し出ればその間は解体されないことを周知して、悩んでいる人が時間をかけて決断できる体制を整えたいとしている。石川県の浅野大介副知事は「2月・3月・4月ぐらいまで、この3か月が相当勝負だろうなと。公費解体の申請をいただいて思いとどまっている方々、そこにどれだけの早さでメッセージが届けられるかだと思ってます」と話した。

リノベーションで古民家を使いやすく

所有者に代わって被災した古民家を再生させる取り組みも始まっている。珠洲市に住む林俊伍さん(38)は、能登の古民家を次の世代に残すために活用する「継音(つぐね)」というプロジェクトを進めている。「シェアハウスにしないといけないので部屋を区切るのに、なるべく元からあるものを使いたいなと思って」

この古民家は地震で被害を受け、解体される前に林さんの会社が買い取ったもの。壁やフローリング、風呂場などをリノベーションしてシェアハウスとして2月末にオープンする予定だ。「壊さなくてもいいものまで壊さなくてもいいやろみたいな。あと5年ぐらい見た時に壊した方がいいかもしれないですけど、所有者の子どもとか孫とかの世代がこの地域よかったな、また帰ってきたいなとか、この地域素敵やなと思うアイデンティティをどこに持てるんだろうというところが結構、重要だなと思っていて」

こうしたシェアハウスはすでにオープンしているものも含め、2024年度中に7軒になる予定だ。シェアハウスの住民の1人、和田丈太郎さん。家族は金沢へ避難しているが、地元で働くため一人珠洲に残り、ここを拠点に生活している。和田さんは「個室の部屋は6畳の部屋で和室の部屋で、狭いんですけどキッチンとかトイレとか洗濯機もありますし、共同ですけど、不自由なく使えているので」と話す。

ここに住んでいるのは地震で自宅を失った人や移住者など。家賃は3万5000円からだ。古民家を活用して「住む」場所を提供することで、地元に残りたい人や関係人口を増やすことにつながっている。林さんは「解体以外の選択肢があるんだということをぜひ知っていただけたらなってすごく思います。直す、貸す、売る。全部自分が管理しなければいけないみたいな感じでもないと思うので、それを誰かにお願いする譲渡することも選択肢に入れてもいいのかなと思います」と話す。

一度立ち止まって考える

解体するか修繕するか、最も迷うのが、修繕できる可能性が高い半壊の住宅だ。県の生活再建支援制度では半壊で公費解体する場合、最大で300万円が支給される一方で、修繕する場合は6分の1の最大50万円となっていて、支援に大きな差があるのが現状。このため、県では予備費で修繕に対する補助を手厚くしようと国に要望している。また、多くの自治体で公費解体の申請期限は3月末までとなっている。

解体するか修繕するか迷っている人は解体を留保することができる。県ではこうした住宅の相談窓口も設けている。住宅を解体するか、修繕して残すか。一度立ち止まって判断することが、能登の未来の姿にもつながるかもしれない。

(石川テレビ)