「布の意匠は、京都の京友禅の図案家さんに依頼していました。京都は昔から、様々な流派のもと一流の絵師が反物のデザインを手がけ、腕を振るっていました。そのうち一部のデザイナーが、着物の需要低下を見越して布団地の図案に転向したのが、日本独自の寝具類の柄・模様のはじまりでした」

失われたもうひとつのカテゴリー「婚礼用」

こうして日本独自の布団柄が誕生するが、羽毛布団は“嫁入り道具”としての役割もあったという。

「当時、羽毛布団は高級品でした。婚礼時など、一生に一度の機会に購入する高い買い物だったわけです。今でこそ、布団には『春夏』『秋冬』用ぐらいしかバリエーションがありませんが、昔は『婚礼用』というカテゴリーがありました。

布団は嫁入り道具のひとつであり、晴れの場に贈られるものでしたから、打掛のような華やかな柄が好まれたのです。

例えば、名古屋では婚礼用品をガラス張りのトラックに乗せて、街を巡行する文化がありました。高級家具や衣装を紅白のリボンでくくりつけ、花嫁の門出を華やかに彩っていました。そのため、祝福の場に用いられる寝具類も、花柄などの豪勢な柄が好まれたのでしょう」

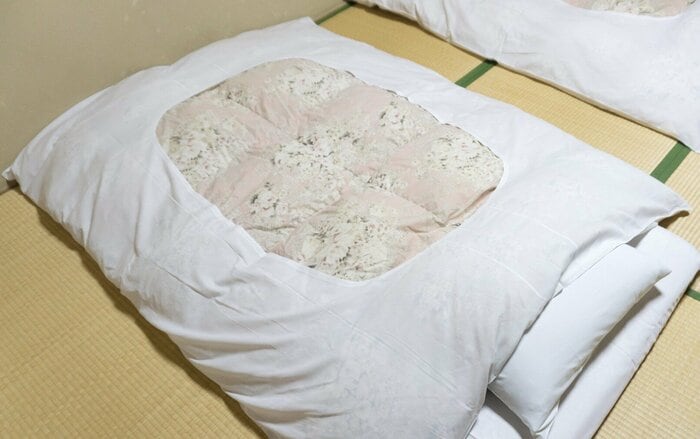

「また、昔はシーツの四隅を紐でくくる掛け布団カバーがよく使われていました。今でも歴史ある旅館で見かけることがありますが、真ん中から布団の地柄が見えるため、凝ったデザインの方が布団全体のアクセントになって見栄えが良い、というのもあったでしょう」

さらに図案家も着物の柄を流用するだけでなく、独自のデザインを生み出していくようになる。