ヒトの生活リズムの形成は幼児期早期にほぼ決まるけれども、小学校入学頃までは、まだ柔軟性が残るので、できればそれまでの間に修正しておくほうが良い。

その後でも全く変更できないというわけではないが、中・高校生と年齢が上がるにつれ、子供本人の生活を変えようとする強い意志と実践が必要になってくる。

この時期では、体内時計の形成がほぼ固まっていることもあり、シフトするのが難しくなり、体内時計のリズムを整えるホルモンであるメラトニンなどの服用も必要なことが多くなるので、できるだけ早いうちから朝型生活を送ることが大切とのことだ。

三池さん自身も寝るのは午前2時という生活であったが、50歳後半からメラトニンのサプリメントを使ってその日のうちに入眠する生活習慣を続けることで朝型にシフトできたのだという。

「今のお父さんお母さんは長時間労働で帰宅時間も遅く、子供を夜8時台に寝かせることは相当難しいでしょう。けれど、家族で協力・工夫することでなんとか頑張ってほしい。子どもの心身発達のバランスを保ち学校生活を守るためには8時台は無理でもなるべく夜早く寝て、規則正しい食生活(夜遅く食事をとらない)で朝型生活を目指してください」

次回は、子供に必要な睡眠時間を年齢別に紹介する。

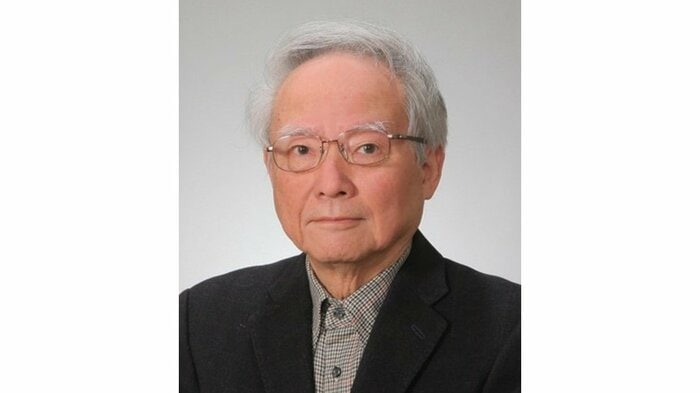

三池輝久(みいけてるひさ)

小児科医、小児神経科医。熊本大学病院長、日本小児神経学会理事長、兵庫県立リハビリテーション中央病院「子どもの睡眠と発達医療センター長」などを経て、現在は熊本大学名誉教授、日本眠育推進協議会理事長。子どもの睡眠障害の臨床および調査・研究活動は30年を超える。主な著書に『子どもの夜ふかし 脳への脅威』『赤ちゃんと体内時計 胎児期から始まる生活習慣病』(ともに集英社)ほか多数。