高校サッカー部の交流試合の真っ最中に発生した落雷事故。高校生18人が救急搬送され、うち2人が意識不明となった。屋外での部活動では過去に死亡事例も発生している。

屋外での部活動を安全に行うには?雷の予兆とは?気象予報士と共に「部活動中の雷」について考える。

改めて今回の落雷の状況を振り返る

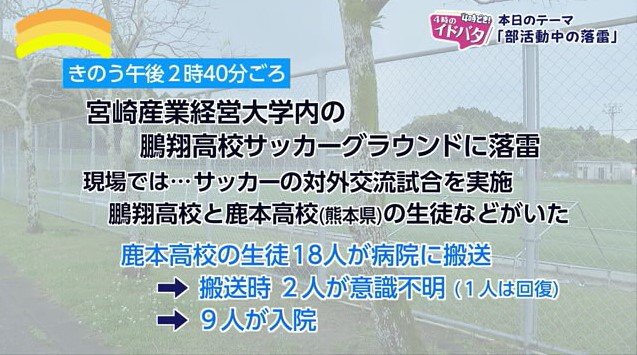

消防や鵬翔高校の発表などによると、3日午後2時40分ごろ、宮崎産業経営大学の敷地内にある鵬翔高校のサッカーグラウンドに雷が落ちた。現場ではサッカーの対外交流試合が行われていて、グラウンドには鵬翔高校と熊本県の鹿本(かもと)高校の生徒などがいた。

この落雷で鹿本高校の生徒18人が病院に搬送され、搬送時、部員2人が意識不明の状態だった。その後、1人は意識が戻り、もう1人は意識不明のまま。9人が入院している。

当時の気象状況は?気象予報士に聞く

酒井晋一郎気象予報士:

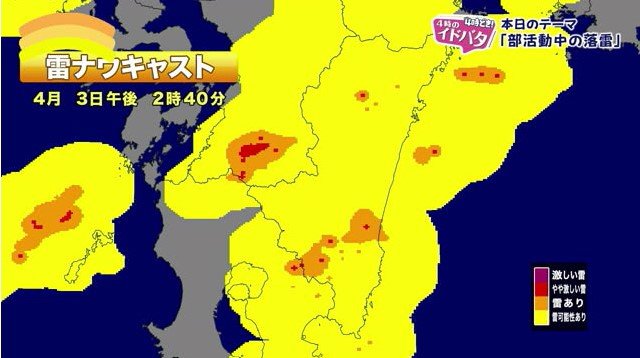

落雷の前日夕方から県内全域に雷注意報が発表されていて、気象台も、不安定な天気になるという事で、落雷や竜巻などにも注意を呼び掛けていた。気象庁の「雷ナウキャスト」画面では、落雷が発生していることを示すオレンジ色の部分が宮崎市内などに表れていた。

落雷直前の衛星画像を見ると、1時間ほど前、宮崎市内では少し雲が途切れていて晴れ間があった。そして落雷の時間になると、発達した雨雲がかかり、急激に天気が変化してたことがわかる。

現場周辺では「急激な天候の変化」が

当時の状況について、現場周辺の人からは「ストロボ・フラッシュみたいな光がパッとした後に、すぐ音がドンって聞こえた」「急激に雨が強くなって雷が鳴り始めた感じ。別のハウスで見ていて、稲光が落ちた時に、このあたりだと思って慌てて帰ってきた」「雨は降っていましたけど、雷はその一瞬だけだった。ピカッて光って音がして、その1回だけだった。雷は」などの声が聞かれた。

防犯カメラの映像を見てみると、雨はほとんど降っていないが、突然、雷鳴がとどろいた。爆発音のような激しい音。落雷の発生を予測することが、いかに難しいかがわかる。

日本スポーツ振興センターなどによる、部活動中の落雷事故で見舞金が支払われた事例がある。

落雷事故で見舞金が支払われた事例

2014年 野球の練習試合で、マウンドに立っていた高校2年の男子生徒が死亡

2016年 野球の練習試合で、守備をしていた高校1年の男子生徒が死亡

日本サッカー協会は2006年に、都道府県のサッカー協会などに「落雷事故の防止対策についての指針」を出している。

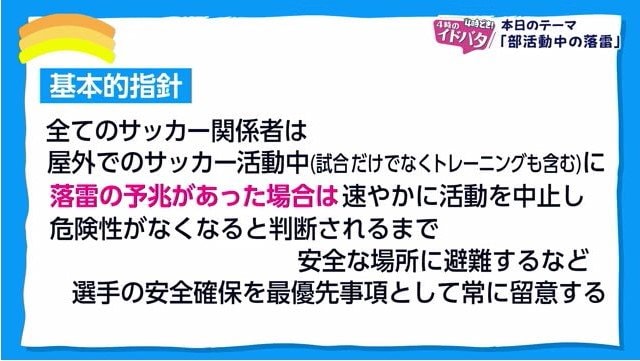

この中の「基本的指針」には、「全てのサッカー関係者は屋外でのサッカー活動中(試合だけでなくトレーニングも含む)に落雷の予兆があった場合は速やかに活動を中止し、危険性がなくなると判断されるまで安全な場所に避難するなど、選手の安全確保を最優先事項として常に留意する」とある。

「落雷の予兆」とはどんなものか?

酒井晋一郎気象予報士は落雷の予兆について「雷注意報が発表されていることがひとつ。わかりやすい予兆は『音』。雷の音が聞こえる範囲は、どこに雷が落ちてもおかしくない。音の聞こえる範囲は雷の『射程範囲』と考えるべき」と警告する。

雷注意報は比較的よく発表される。大気の状態が不安定な時に発表されるものなので、注意が必要。現地で空の様子を見て黒い雲が近づいているとか、音が聞こえるとか、そういう情報を大事にして判断できれば良いと思う。

(テレビ宮崎)