「それって虐待でしょう」

都内のとある病院の診察室。

感染症の疑いで40度以上の熱が連日続く9歳児が感染者用の診察室で横になっている。

「点滴をします」

若い医師が左腕に針を刺すと、痛そうな顔をする男の子。

我慢しているのか、高熱でぐったりしているからか、ほとんど声はあげていない。

ところが針を刺した後、血管が見つからないのか、皮膚の下で何度も針を刺し直す。

「痛いよ!痛いよ!」と火がついたように泣き叫ぶ子。

7回ほど医師が刺し直したところで「何回も刺さないで!」と叫ぶ母親。

その母親に対し、若い医師の上司と思われる医師は、「こういうことはよくあります。見ていられないなら外に出て下さい」と言い放った。

医師は針を刺し直す理由を説明するのではなく退出を促す。

もちろん子どもに対して説明は全くない。

「それって虐待でしょう」

都立小児総合医療センターの院長は、この状態を「虐待」と表現した。

院長が「虐待」と表現したのは、子ども本人に納得どころか説明すらしないまま腕を押さえつけて針を刺す行為のこと。

「子どもが暴れるからしょうがない」

「子どもに説明したってわかるわけがない」と思う人も多いかもしれない。

それでも都立小児総合医療センターでは、子どもに治療や入院の際にどういうことをするのかきちんと説明した上で納得してもらうということを大事にしている。

これが「プリパレーション」という考え方だ。

プリパレーションとは、治療や検査を受けることもに対して、認知発達に応じた方法で病気、入院、手術、検査その他の処置について説明を行い、こどもや親の対処能力を引き出すような環境及び機会を与えること。

年齢も育った環境も一人一人違う子どもたちに 納得してもらうというのは難しいことが容易に想像できるが、実際にはどんな工夫をこらしているのか。

現場の勉強会に参加してみた。

子と親が治療方法を理解するためのプリパレーションとは

ある日の午後。

小児総合医療センターの一室に看護師、医師、保育士、栄養士、様々な人たちが集まってきた。

行われるのは「骨切り手術のプリパレーション」。

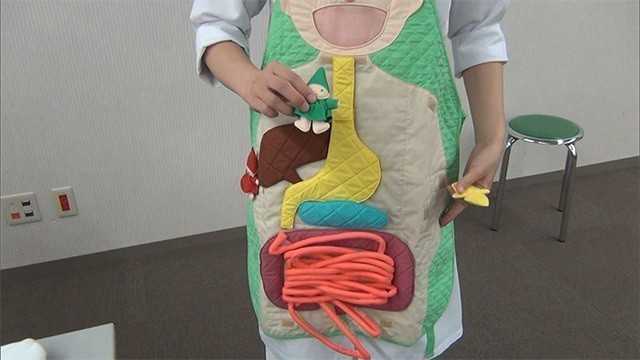

机の上にはイラスト風のすごろく、人形アップリケのついたエプロンなど、かわいらしいものが置かれている。「骨切り手術」というのは、生まれつき歩行などに支障が出る子供の骨盤や大腿骨の形を手術で変えるもの。

手術前に3回程度貯血(採血をして血を貯めておくこと)も行う。

すごろくには、カラフルなイラストで入院から採血、退院までの流れが書いてあり、説明や採血などひとつひとつ “クリア” していくごとにスタンプを押していく。

人形には手術後、患者に施されるギプスのミニチュアがはめられていて、自分の術後の状態がわかるほか、実際に点滴に使われる針(点滴の針は中の金属部分とその周りの樹脂部分の二層構造だが、金属部分はぬいてあり、そのまわりの樹脂部分のみ)も一緒につけてある。

エプロンは人間の内臓がリアルすぎずに、取り外しができるアップリケで表現されている。

人気は長いひもで表された腸。

子供はひもをひっぱりながら腸がどんなに長いか知る。

そうやって楽しく内臓について伝えながら、野菜や肉などそれぞれが体にどう良いのか、手術後の食事の重要性なども説明していく。

どれも恐怖心を抱かせないよう気を使いながらも“リアル”だった。

治療プロセスを理解することが、回復率アップにつながる

最も重要になるのが、子どもへの説明。

手術後「いつ、どのように日常生活に戻っていけるのか具体的に説明すること」だ。

例えば、骨切り手術の場合は、手術の後、腰から膝上まで全体をギプスで覆うことになる。

そのギプスは一旦はめると起き上がることすらできないそうだ。

尿は、管や尿瓶などでできるが、便はどうしてもオムツでしないといけない。

子どもはオムツに便をすることを非常に嫌がるが、そこはあえてしっかり伝えておかないと逆に本人のストレスとなるという。

そして一月ほどでギプスを縦に半分にカットするが、そうすると座れるようになり、本を読んだり勉強したり物を食べたりできるようになる。

ギプスに穴を開けて上手にそれをトイレではめることができれば、トイレにも行けるようになる。

そして順調にいけば3ヶ月後にギプスは外せる。

こういった日常生活に戻っていくプロセスを具体的に伝えて、子どもたちが回復に向かってイメージをしやすくすることが重要だという。

これから自分の身に起こることが何か、その説明を受け納得することで子どもたちは頑張ることができ、治療効率が上がっていくのだそうだ。

親とのコミュニケーションも重要とのこと。

親から、家庭のなかで子供とどのような言葉を使って話しているのか、子供の性格、好きなもの、嫌いなものなどを聞き取り、子供が受け入れやすい説明を考えるという。

こどもの時の病院に対する「恐怖感」で、大人になってからも足が遠のいてしまったら…。

早く病院に行っていたら見つかるはずの病気の発見が遅れたら…。

そんなことにならないように、そして何よりも子どもたちが医療を受ける時に、少しでも恐怖感がやわらぎ治療効率が上がるように、小児プリパレーションが広がっていくことが重要だと考える。