女性初の首相である高市早苗首相が誕生した。各社の世論調査では歴史的な支持率の高さ、華々しい外交デビューなど強い期待が感じられる。

一方で、日本の国会における女性議員の割合は、世界平均やG7諸国と比べても際立って低い。参議院では3割弱まで増えたが、衆議院では15.7%にとどまる。世界的に見ても、186カ国中139位となる。(内閣府HPより)

これには、候補者に女性枠を義務づける仕組みであるクオータ制がなく、選挙には資金力やネットワークが必要であること、さらに、政党が女性候補を積極的に育てる姿勢は弱く、家事では育児や介護の負担が女性に偏りがち。

政治の世界が、いまだ男性中心のままなのは、こうした「制度の壁」と「生活の壁」が重なっているからだと思われる。

立憲・吉田晴美衆議院議員が本音語る

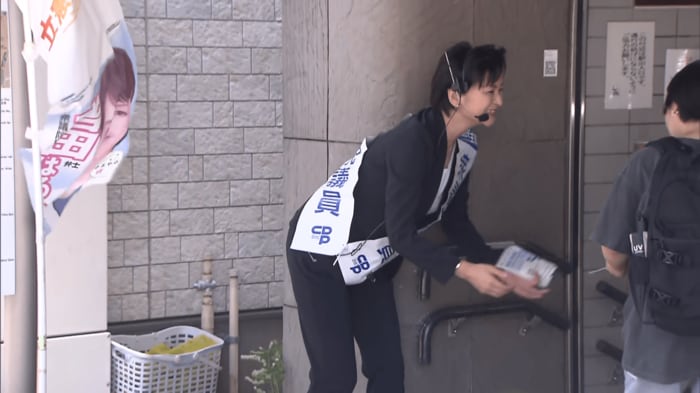

なぜ日本は女性議員を増やせないのか、その本音を、立憲民主党代表選に立候補した吉田晴美衆議院議員と、高市政権で外務副大臣に就任した国光文乃衆議院議員の2人に聞いた。

2人の共通点は、「非世襲」×「現場起点」、かつ「子育て」だ。

衆議院の特性

――なぜ女性議員が増えないのでしょうか。

吉田議員(以後カギカッコ内の発言は吉田議員):

「この問題を考えるときに、国会議員の中でも衆議員と参議院と分けて考える必要があると思うんですよ。で、特に増えないのが衆議院議員で、小選挙区の選挙区の問題というのは、大きいと思います」

――なぜ衆議院は増えにくいのでしょう

「候補者になっても『いつ選挙が行われるか分からない』という解散がある院であること、小選挙区が1人を選ぶ選挙であることです。

いつ終わりなのか分からない、かつ常にフルアクセルするっていう。こういう事情が大きいと思います」

引っ越し、子供…厳しい選挙区選定

そして、そもそも立候補できる選挙区があるのか、という問題があるという。

「だいたい、空いている選挙区は相手が強かったり、良い選挙区っていうのは、スパスパって決まってしまいます。空いている選挙区は厳しい選挙であることが多いです。

たまたま自分の住んでいるところとか、生まれ、故郷に空きがあったら、これはラッキーです。

ベテランのもう何期も当選している人を押しのけたりする訳にはいかない、ということになってしまう。

引っ越ししなきゃいけない、ご家族がいたら『子供を連れてくの?』って話になって…それはやっぱり難しい」

そして、自身も3回も選挙区を変更する、いわゆる“国替え”で苦労したという。

「私、初当選まで落選 3回していて、まあ、ある意味無謀な挑戦と思われるかもしれませんが、千葉から始まって、岩手行って杉並に来た時には『絶対動かない』と思ってここに来ました」

“どぶ板”で子育て、介護許されない環境

さらに、選挙活動にも問題があると指摘する。

「選挙活動はまだまだ“どぶ板”です。やっぱり毎日駅に立って、毎日道に立って手を振ったりしたり。

とにかく、地域での活動にできる限りの時間顔を出し、休日もなく走り回らなくてはなりません。

それこそ子育て中の方とか。介護していらっしゃる方とか、その時間コミットができない場合があると思うのですが、介護や子育てを優先して地域活動で顔が見えないと言われたら、当選しないです」

選挙区決まれど…地元の重層的“ピラミッド”

そして、地元の地方議員など地縁のある人達との調整も難しいという。

「選挙区が決まっても、その選挙区内にピラミッド構造が未だにあって、その方々に支援してもらわないと、なかなか選挙活動ができません。

そういったところに国会議員候補者として行っても、地元の地方議員さんが『私が国政に出たいと思っていたのに』ということもあって、調整は非常に難しいです」

「こんな母親でごめんなさい」

女性にとって、仕事と子育ての両立は、精神的にも肉体的にも負担が大きい。にも関わらず、吉田議員の場合は、子育てが、脳梗塞を患った経験を持つ母と、父の介護とも重なり、両親に頼れず、子供と離れている時間が多かったという。

吉田議員は、娘が自閉症スペクトラム障害(ASD)であることを公表している。

今から14年前、吉田議員が初めて選挙に立候補したのはの2011年の千葉県議会選挙。当時、ワンオペ育児をしながら、その後、2013年に岩手選挙区から参議院議員選挙に立候補、2017年に東京8区と、選挙区を移動することになったという。

吉田議員は、この子育てと政治活動の両立に苦労した経験をこう話す。

「正直に言うと『こんな母親でごめんなさい』ってずっと思っています。

選挙活動のため、子供に『ごめん。ちょっと街宣行ってくる』とか、『支援者さんの会がある』と言って…子供にそうとう我慢させたな、というのはあります。

女性は罪悪感と戦わなきゃいけないんですよ。

子育てをもう1回やり直せるのだったら。もっと子供との時間が欲しいです。

それは嘘偽りない気持ちです」

キャリア断念し出馬、落選後の再就職は…

これは男性にも共通する話であるが、立候補するためには、今までのキャリアを断たなければならないことがほとんどであるとともに、再就職も非常に難しいという。

「初挑戦は、そんなに私はハードルが高いと思わないのですよ。

でも、その後のキャリアを天秤にかけた時に、挑戦するかはやっぱり迷われるところかなと思います。

再就職は難しい、難しい、難しいです。

『選挙出ました』と言うと必ず『どの党から?』『また次出るんでしょ?うちの会社入っても、すぐ辞めるんじゃないか』とか、再就職するときには、『もう次は選挙に絶対出ません』と言わなければならない時もあります。

選挙に出る時は、十分ではありませんが、いろいろな金銭的な支援が党から出るので、資金面よりもこっちの方が大きいかなと正直思います」

それでも頑張れる、そのワケは

女性国会議員の“参入障壁”は数多く、そして非常に高く思われる。にも関わらず、なぜ頑張れるのか、理由を聞くと…

「そういうことも超えて、誰かの力になれた時とか、別の仕事をしていては出会えなかった人達との出会いとか、もちろん立法府なので、法律を作れた時とかはやりがいがあります。

国会議員であれば、必要とされている方のところに行って、ただ慰めるだけじゃなくて、それで法改正に繋げることができます」

2023年7月、吉田議員は国会で最初に「トー横キッズ」問題を取り上げ、家庭や学校に居場所がない若者が新宿歌舞伎町の「トー横」に集まり、ドラッグや性被害などの危険にさらされている実態を指摘した。

「その時には、誰も『何それ?』っていう話から始まり、トー横キッズから大久保公園周辺の子供達がようやく取り上げられ様々な対策が講じられました。

私の中では、『あ、諦めないで取り組むことで。何かが変わる』という経験になりました」

体育会系からワークシェアへ

では、どう解決していけばいいのと思うのか、解決策を聞いた。

「子育てや介護の時間を、周りの人が理解し後押ししてあげることです。

例えば総支部なり、他の議員の人たちが、その人に代わって、活動してあげたり、いろんな集会の準備してあげたり、チラシを作るのを手伝ってあげたり、ワークシェアじゃないですけど、その候補者1人に負担をかけるんじゃなくて。

そうやって、いろんな仕事をちゃんとシェアする、助け合うベースを作るのが大事なんじゃないでしょうか」

「今まで、個人事業主って言われて『お前がやってなんぼ』みたいな世界だったのですが、令和の時代の政治家は、色々ステージありますよね。人生の中で。

助けられる時もあれば、助けてもらう時もあってよくて、そういう政治文化を作っていくのが大事なのではないかなと思います」

――候補者に女性枠を義務づける仕組みであるクオータ制は必要だと思いますか?

「必要だと思います。1946年に女性議員が初めて誕生しましたが、その割合は約 8.4%でした。

70年もかかって、今ようやく15パーセントですね。

例えば、もう引退された選挙区は、必ず女性にするとか、比例の順位を女性男性女性男性って交互にするとか」

――クオータ制には「女は下駄をはかせてもらえる」と、実力に見合わない女性が高いポジションに付くことになる、と否定的な見方をする男性もいますが?

「変わらないからですよ。そのぐらいの治療が必要でしょう、と私は思います。

この歴史を見れば、変わらない事が明らか」

そして、こうも話した。

「今いる私たちが、この仕事の素晴らしさをもっと発信することも大切だと思います」

進むのか?国会の働き方改革

国会では、2025年6月、議員の欠席理由を自身や配偶者の出産、妊娠準備(妊活)、育児、看護、介護まで拡大、出産による欠席期間は産前6週間・産後8週間を原則とし、労働基準法に準じる形で取り扱うことを決定した。それまでは妊娠・出産・介護は欠席理由として明文化されていなかった。

民間だけでなく地方議会でも、男性育休が広がりつつある中、2025年6月まで妊娠・出産・介護が欠席理由になっていなかったことには驚きしかない。

女性国会議員を増やすためには、制度面とソフト面の双方を、急速に変えていかなければならないのではないか。