働き方改革でトラックドライバーの時間外労働に上限が設けられ、運べない荷物が出てくることが懸念されている「2024年問題」。期限(2024年4月)が迫る中、一気に大量の物を運べる鉄道貨物輸送が復権の兆しを見せている。

鉄道貨物輸送の「引き合い」が増加

物流の大動脈・関門鉄道トンネルを抜けてきた貨物列車。本州と九州とを行き来する全ての列車が通る北九州は、国内有数の鉄道貨物輸送の拠点となっている。

戦後の復興と高度成長を物流面で支えた鉄道だが、いまでは輸送全体に占める割合は長距離を中心に4.5%前後(トラックは55.4%)と、トラックに取って代わられている。しかし、脱炭素の流れやドライバー不足が指摘される2024年問題をきっかけに、現在、鉄道貨物の「引き合い」が増えてきているというのだ。

「JR貨物北部九州支店」御園生雅子副支店長:

近距離、中距離でも鉄道を使ってみようという気運が出てきましたので、2024年問題で一気に皆さん意識するようになったというのが実態だと思います。

鉄道貨物が、いま注目されているのは大量の荷物を1人の運転士が運べるからだ。1人で大役を担う分、アルコール検査を始め安全のための徹底したチェックが欠かせない。

この日、運転士も出発前に「砂、砂管ヨシ、排障器ヨシ、乗車、右ヨシ左ヨシ、足元ヨシ」と安全のための指差確認を行っていた。

最大26両編成の貨物列車が一度に運べる荷物は10トントラック65台分。1人の運転士がドライバー65人分の仕事を担えるのが大きな強みだ。

「JR九州貨物門司機関区」牛島健太運転士:

本当に長い荷物を持って行くので、これを自分1人だけで出発してからは、完全に1人の仕事になるので、無事に荷物を届けられるようにと、いつも気をつけて運転しています。

貨物列車が1日に60本発着する北九州のターミナルは、大阪や仙台を上回る全国7位の取扱量を誇る。

北九州貨物ターミナル駅・在永昌弘副駅長:

当駅は、19万4,867平方メートルでございまして、福岡のペイペイドームの約3つ分という広さを誇っております

2024年問題へ向けあの手この手で…

全体が見渡せないほど広大な駅構内。発着する大量のコンテナを速やかに集配するために、最新のIT技術が導入されている。

このシステムはコンテナや貨車に取り付けられたIDタグの情報をフォークリフトで読み取ることで、積み降ろししたコンテナがどこにあるのか正確に分かる仕組みで、荷役作業のスピードアップにつながっている。

北九州貨物ターミナル駅・在永昌弘副駅長:

荷役にあまり時間をかけてしまうとトータルの輸送時間がのびてしまうので、トラックドライバーさんに対しても待ち時間を短縮することで、円滑に配達に行かれたりとかいうことにつながっていくと思われます。

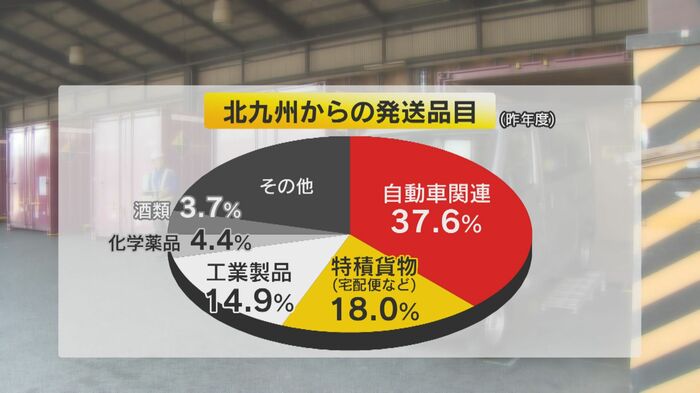

北九州のターミナルで最も取り扱いが多いのは、北部九州に生産拠点が集積している自動車関連の部品や製品だ。次いで多いのは、宅配便などの特積貨物、それに工業製品や化成品酒類が続く。

大量輸送に加えてコンテナごとに種類の異なる製品を積めるのがメリットで、大分・宇佐市にある三和酒類は、30年以上前から鉄道貨物を利用している。全国7つの拠点に送り出す製品の約半分を鉄道で運んでいる。

「三和酒類」受注管理・課平岡真一課長:

ドライバーさんや担い手が少なくなるということも含めるとJR貨物さんとしっかりとパートナーシップを結んで、安全安心にお客さんへ届けることができればと考えています。

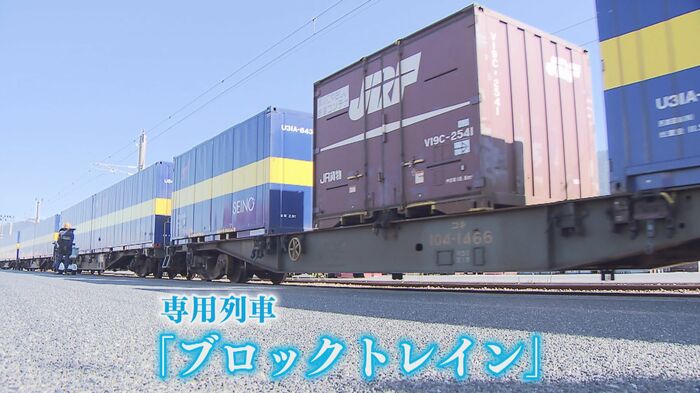

そして、トラックから鉄道へのモーダルシフトを進めるためJR貨物と大手のトラック運送事業者が力を入れているのが、貸し切りの専用列車ブロックトレインだ。現在、九州には名古屋と福岡を結ぶ2往復が乗り入れている。

富崎靖啓記者:

ブロックトレインが到着しています。列車の横には運送会社のトラックが横付けして、流れ作業で荷下ろしが行われています。

駅と駅の間の幹線輸送を鉄道が担い、駅から先の集配をトラックが受け持つ役割分担で、ドライバー不足に対応しCO2の排出削減にもつなげる、一歩進んだ取り組みだ。

「JR貨物九州支社」八木清志営業部長:

2024年問題で長距離の輸送が苦しくなってくると思いますので、競争から協調へということでトラック会社様と協調していくと。

さらに福岡市のアイランドシティで新たに計画されているのが「レールゲート」の建設だ。JR貨物が、“駅ナカ倉庫”や“駅チカ倉庫”と呼んで、駅の構内や近隣に整備するレールゲートは、倉庫機能や荷役機能を持ち、複数の物流企業が入居する施設で、既に東京や札幌で運用が始まっている。

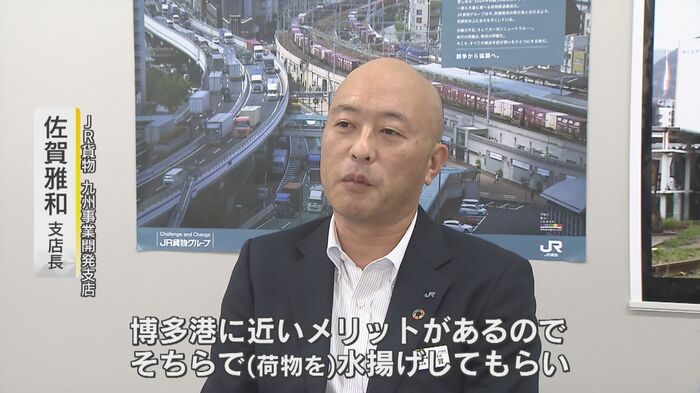

「九州事業開発支店」佐賀雅和支店長:

博多港という港に近いメリットがありますので、そちらで水揚げをしていただいて、鉄道を使って全国にモノを流していただくと。

箱崎の貨物駅や福岡空港にも近い立地を生かし、国際貨物を手がける西鉄と手を組んで整備を進める計画で、陸海空の物流をつなぐ新たな拠点が2029年4月に誕生する見込みとなっている。

日本の鉄道貨物輸送が始まって2023年で150年。変革の年となる2024年が迫る中、JR貨物は競争から協調へと舵を切り、取り組みを加速している。

(テレビ西日本)