航空自衛隊新田原基地で、最新鋭ステルス戦闘機「F-35B」による操縦資格取得や技量維持のための訓練が11月4日から始まった。防衛省は垂直着陸訓練を通常時も行う方針で、地元からは騒音被害への懸念や当初の約束との乖離を指摘している。防衛省は軽減策を示しつつ、厳しい安全保障環境下での戦力化の必要性を強調した。専門家は、F-35Bの早期戦力化の重要性を指摘する。

F-35B、新田原基地で訓練開始

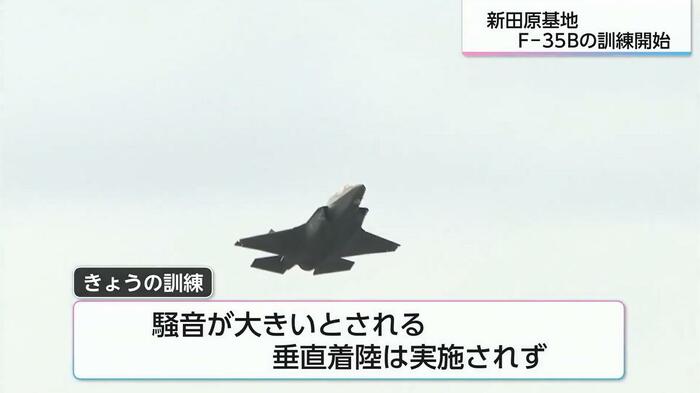

航空自衛隊新田原基地(宮崎県新富町)で11月4日、最新鋭ステルス戦闘機「F-35B」による本格的な訓練が始まった。

同基地に配備されている5機の「F-35B」は、操縦資格の取得や技量維持を目的とした訓練に臨む。初日は1機が短距離離陸やスローランディング(短距離着陸)を実施したが、騒音が特に激しい垂直着陸は行われなかった。

地元、騒音軽減策のさらなる充実を要望

防衛省は今年、「F-35B」の垂直着陸訓練について、緊急時だけでなく通常時も行うと方針転換した。これに対し、地元からは騒音被害の増大を懸念する声が上がり、10月には防衛省が最大月平均約100回としていた垂直着陸訓練を約80回に、夜間訓練も約40回から約20回にそれぞれ削減する軽減策を示した。

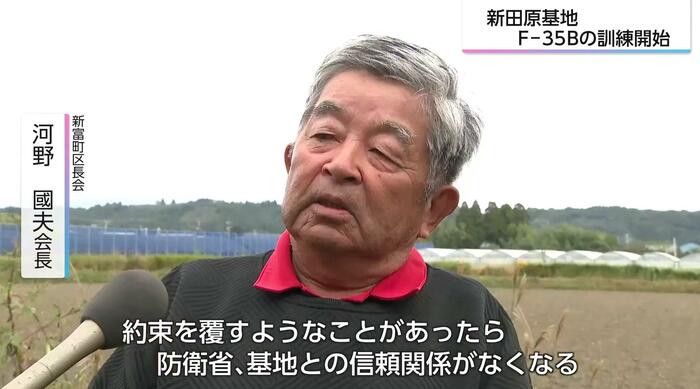

しかし、新富町区長会の河野國夫会長は、「2024年の受け入れの時からの約束を反故にした。約束を覆すようなことがあったら、防衛省、基地との信頼関係が無くなる」と訴え、防音区域の拡大など、町民への負担軽減策の充実を求めている。

「防衛のためやむを得ない」、家族会は理解求める

一方、自衛隊員の家族で作る新富町自衛隊家族会は、訓練の必要性への理解を求めている。

新富町自衛隊家族会 大西英二会長:

やむを得ないものがある。すべてが命に関わる。安全のためには訓練は必要。家族会の会長としても、町民の皆さんに頭を下げてでも、練習させてやってと言いたい。

防衛省によると、訓練では操縦者1人あたり2日から6日間、昼に3回、夜間に2回、垂直着陸訓練を行う予定だ。

小泉防衛相「早期戦力化 安全保障上重要」

訓練開始を受け、小泉進次郎防衛大臣は「わが国が戦後、最も厳しく複雑な安全保障環境に直面する中において、訓練開始は、F-35Bの早期戦力化に大きく貢献するものであり、日本の安全保障上非常に重要な意義があると考えています」と述べた。

また、騒音対策については「できる限り早期にF-35Bの配備も踏まえた騒音対策を実施するため、今年度から令和9年度にかけて騒音調査を実施する予定であり、地元自治体のご意見も伺いつつ丁寧に対応してまいります」と、地元との丁寧な対話を重ねる姿勢を示した。

専門家「厳しい安全保障環境、迎撃困難なミサイル脅威」

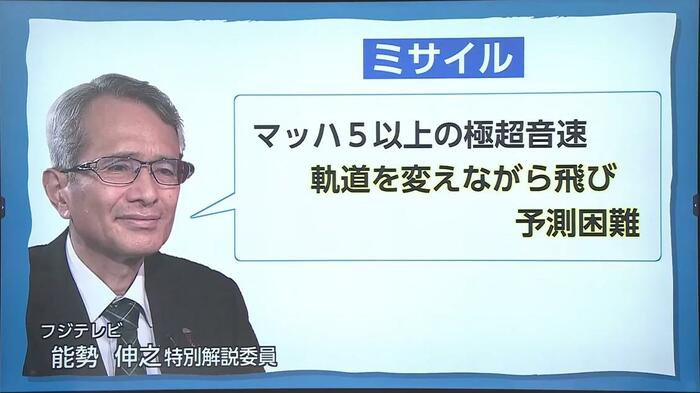

防衛問題を専門に取材しているフジテレビ特別解説委員、能勢伸之氏は、「厳しい安全保障環境」について、北朝鮮、中国、ロシアが例えば極超音速ミサイルの開発・配備を進めて軍事力を強めている、と説明。

こうしたミサイルはマッハ5以上の極超音速で軌道を変えながら飛ぶため予測も難しく、日本にとっては迎撃が困難であると指摘する。

また、2025年4月から9月までの緊急発進回数が265回に上り、前年より数は減っているものの、尖閣諸島周辺での中国のヘリコプター領空侵犯やロシア爆撃機などによる日本海への飛行など、活発な活動が確認されている状況を挙げた。

「F-35B」の特性とパイロットの技量

「F-35B」は、空中でピタリと停まることができること。エンジンの噴射口を真下に向け、胴体中央のファンを回して垂直に着陸できるのが最大の特徴だ。

これにより、敵の攻撃を受けるなどして滑走路の大部分を失っていても離着陸が可能となる。

ステルス機であるF-35Bは、特殊なデータリンクシステムを駆使し、噴射方向を変えるなど、操縦は非常に複雑になると見られる。能勢氏は「パイロットが乗りこなせるようにしないとどうしようもない」と述べ、パイロットが機体の能力を活かすだけでなく部隊としても機能するようにする必要があると話していた。

(テレビ宮崎)