「老いを過剰に恐れず、人生を楽しむ姿勢を持ち続ける人こそが、健康的で、かつ幸せに生きている」

こう語るのは、長年にわたり老年精神医学に携わり、医者として多くの高齢者を診察し続けてきた精神科医の和田秀樹さんだ。

定年退職や子どもの自立、体の衰えなどを感じはじめ、60代になると多くの人は環境や体の変化を迎える。

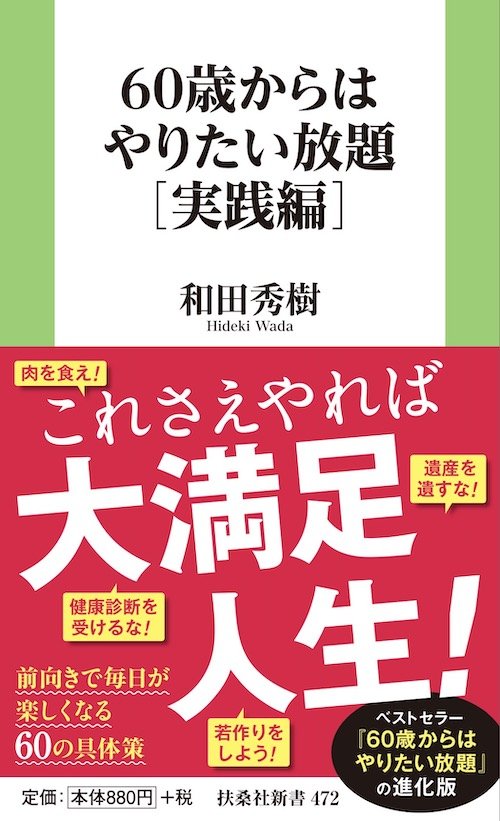

そんな60代以降の人生をどう楽しめばいいのか、そのコツを記した著書『60歳からはやりたい放題[実践編]』(扶桑社新書)から一部抜粋、再編集して紹介する。

「60代は人生を一番アクティブに楽しめる年代」だと和田さんは言うが、どのような心構えでいればいいのか。

無理やりでも出かける用事を

定年退職を迎えた人に多いのが、会社に行かなくなった途端、急に外出しなくなり、家の中にこもりっきりになってしまうパターンです。

でも、これは前頭葉の老化を促進する行為です。

毎日、刺激のない日々を送っていると、脳の機能もますます衰えていきます。さらに、外へ出ないと運動量もがくんと減って、体も衰えてしまいます。

コツは「無理やりでも一日一回は出かける用事を」することです。

特に外出する用事がなくても、最低でも一日に一回はどこかへ出かける用事を無理やりつくって出歩く習慣をつけてください。

せっかく「会社」などの足かせがなくなって、自由な時間ができたのだから、いろいろなところへ足を運べるチャンスだと思って、ぜひ行きたいところへ行ってみてほしいのです。

そんな「楽しい」をたくさんつくることで、身体的な機能も活用できるし、何より意欲が湧くはずです。

長野に見る「出かけること」の重要性

ただ、「歩くのはおっくうだ」という人は、必ずしも歩く必要はありません。

出かける手段は、自転車でも、電車でも、自動車でも何でも構いません。

とにかく「用事をつくって、外に出ること」が肝心なのです。

私がこのように患者さんに言うと、「あれ、60代くらいになったら、歩かないと足腰が衰えてしまうんですよね?」とおっしゃる方もいます。

でも、これは勘違いです。

たしかに歩くことは体を使うので、健康に良い影響を与えるでしょう。でも、仮に自動車を運転したとしても、十分、体に良いはずです。

その根拠の一つとして、都道府県の中でも寿命の長さで知られる長野県は、1990年代以降、何度も平均寿命全国一位を記録するご長寿県です。

実際、2022年8月に公益社団法人国民健康保険中央会が発表したデータでは、長野県は女性が全国1位、男性が全国2位の平均寿命を誇っています。

長野県がご長寿県となった理由について、当初、多くの人々が「山道で足腰を鍛えているからだ」「イナゴや蜂の子などの昆虫食が要因なのではないか」などと考えられていました。

ただ、いかに山が多い地域とはいえ、長野県の人々の大半は自動車移動で、歩く機会自体は減っているはずですし、近年は昆虫を食べることも少ないでしょう。

では、なぜ長野県がご長寿県としての地位を保ち続けているのでしょうか。

車でもOK、移動手段は何でもいい

私自身が思うに、長野県の高齢者がご長寿なのは、毎日のように「出かける理由」があるからこそでしょう。

長野県は、高齢者就業率が非常に高く、全国ナンバー1を何度も獲得しています。

仕事をしていれば、当然、外出の用事も増えます。

つまり、自動車であっても徒歩であっても、移動手段は何でも良いので、意欲的に外出すること自体が長寿に影響しているのにちがいありません。そう考えると、長寿にとって大切なのは、「歩く」ことよりも「用事のために外へ出ること」なのでしょう。

「健康のためには歩かなければならない」と一生懸命歩いた末、疲れてしまって数日間外出しないよりは、楽な自動車移動で毎日のように外出したほうが、健康にはプラスです。

だからこそ、できればみなさんには一日に一個でもいいので「今日はこれをしよう」と外出する予定をつくってほしいと思います。

外出のタイミングは「朝」がおすすめ

その上でもう一つのコツは「散歩は太陽の光を浴びられる朝がおすすめ」ということです。

用事をつくって外出するタイミングは、「朝」をおすすめします。

その理由は、太陽の光が人間の体にとって欠かせないものだからです。

まず、朝に太陽の光を浴びると、脳内ではセロトニンの分泌が盛んになります。大切なことなので繰り返しますが、60代以降は体の健康だけでなく、心の健康を意識することが大切です。

セロトニンが分泌されれば、気持ちも鬱々とせず、ポジティブな気持ちをキープできます。

セロトニンは、不眠改善や認知症予防にも効果があり、夜になると脳内でメラトニンと呼ばれる物質に変化します。

このメラトニンは睡眠に密接に関わるホルモンで、分泌量が不足すると眠りが浅くなったり、早朝に目覚めてしまったりするといった、不眠につながる恐れがあります。

質の悪い眠りが続くと認知症の原因となる老廃物・アミロイドβを排出しづらくなります。

また、眠れない日が重なれば、気持ちが落ち込みがちになるので、明るい気持ちを保つためにも、メラトニンの存在は不可欠です。

私自身も50代後半から朝30分ほど散歩する習慣をつけるようになりましたが、血糖値などの数値の改善の他、夜もぐっすり眠れるようになりました。

朝から体を動かすと、腸が動いて朝食をしっかり食べられるようにもなります。このように、朝の散歩は、良いことずくめです。

和田秀樹

東京大学医学部卒業。精神科医。東京大学医学部附属病院精神神経科助手、米国カール・メニンガー医学校国際フェローを経て、現在、立命館大学生命科学部特任教授。高齢者専門の精神科医として、30年以上にわたって高齢者医療の現場に携わっている。ベストセラー『80歳の壁』(幻冬舎)、『70歳が老化の分かれ道』(時想社新書)、『60歳からはやりたい放題』『90歳の幸福論』(扶桑社)など著書多数。