人生の最終段階を迎える「もしも」のとき、自分ならどんな選択をするのか。

在宅緩和ケア充実診療所「向日葵クリニック」(千葉県八千代市)で訪問診療を行う、在宅医歴11年の中村明澄さん。

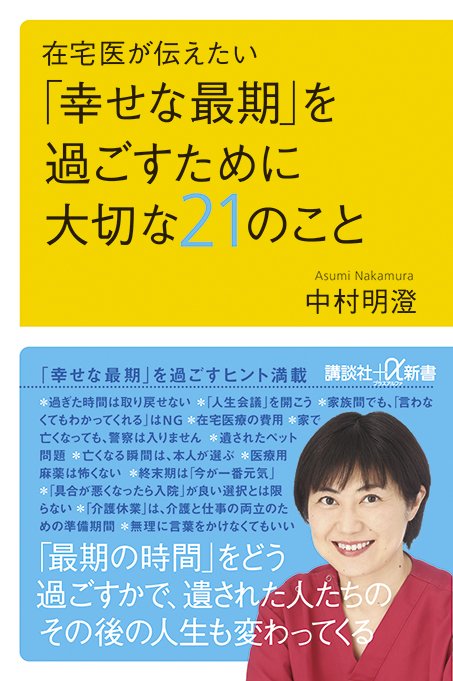

これまで関わってきた患者のエピソードとともに、自分らしい最期の過ごし方を考えるきっかけにつながる著書『在宅医が伝えたい「幸せな最期」を過ごすために大切な21のこと』(講談社+α新書)から一部抜粋・再編集して紹介する。

人生最期の段階で選択を迫られた2つのエピソードを取り上げていく。

大切なことを急いで決めることは難しい

認知症の佐藤太郎さん(仮名・78歳)。

一人暮らしを続けていましたが、症状が進行し、一人での生活が難しくなってきました。

太郎さんには、仲の良い2人の妹がいます。それぞれ太郎さん宅から電車で数時間かかる場所に住んでおりましたが、頻繁に訪れては、兄の様子を見守っていました。

そのうち太郎さんは、認知症が進行し、近所を徘徊するようになりました。徘徊となると本人の危険度が増す上に、近所に迷惑がかかる可能性もあり、これ以上放っておくわけにいきません。

妹2人は、太郎さんに施設に入ることを勧めるも、「施設には行きたくない」の一点張りです。

どちらかが太郎さんを引き取り、面倒を見るという流れになりましたが、仲が良かった3人の間に暗雲が垂れ込めます。

その決断には、介護の負担のみならず、お金の話もついてまわります。妹も高齢で、話し合いに決着がつかないうちに上の妹の具合が悪くなり、入院することになってしまいました。

こうした体調や状況の変化も加わり、3人の話し合いは揉めに揉め、ついに決着を迎えることなく、関係性が壊れてしまいました。

太郎さんはその後、施設に入る以外の選択肢がなくなり、成年後見人を立て渋々施設に入居することになりました。

いくら仲の良い家族であっても、差し迫ったタイミングでの話し合いは、冷静な判断ができないことがあります。とくにお金が絡む時は要注意で関係性が壊れてしまうことがあります。

もう少し余裕のある段階で話し合いができていたら、また違った選択肢や考えが生まれていたかもしれませんが、大切なことを急いで決めるというのは、本人にとっても家族にとっても、良い方向に物事が進まないリスクがあります。

妻・息子の今後まで考えて逝った夫

自分の意思と、残される家族のことまで考えた無理のない計画をはっきりと周囲に伝えることで、家族も安心して最期を迎えられたケースもあります。

妻が脳梗塞を患い、意思疎通が図れなくなったことをきっかけに、数年前に夫婦で施設に入居した加藤映司さん(仮名・92歳)。

自身も高齢で、一人で妻の介護をするのが難しいと判断し、夫婦で施設に入ることを決めました。

ところがその後、映司さんが前立腺がん末期と発覚し、がん末期に対応できる施設ということで、がんの緩和ケアにも対応した併設する緩和ケア専門施設「メディカルホームKuKuRu」に、夫婦一緒に移って来られました。

映司さんが、自身の終末期の過ごし方について考える段階に来た時、真っ先に考えたのが、残される妻の今後についてでした。

映司さん夫婦には息子さん(71歳)がいますが、息子さんも高齢で、自分亡き後、妻の面倒を見るのは難しい状況です。そこで「自分が先に死んでも、妻を安心して預けられる場所を探したい」と希望されていたようです。

映司さんは「延命治療はしない」「最後まで妻と一緒に施設で過ごす」「がんの痛みは、施設でしっかりと緩和してほしい」「自分が亡くなった後、妻はこうしてくれ」と、自分の意思と計画をしっかりと息子さんと私たちに伝えていました。

本人の意思が伝わっていない場合、家族間で揉めたり、家族がなかなか決断できなかったりするものですが、映司さんは自分の意思と計画がはっきりしていたため、残される息子さんも、迷う要素がなかったようです。

映司さんが最期を迎えるまでの物事の決断は、とてもスムーズに進みました。

自分のことだけでなく、自分が亡き後の妻の身の振り方についてもしっかりと決断し、息子に託した上でこの世を去った映司さんの最期は、見事だったと思います。

映司さんは最後まで、妻のことを思いやっていて、「僕が死んでも、死んだとは言わずに『買い物に行っている』と伝えてくれ」と話していました。

次は「まだ早い」と思わずに、自身の終末期やその少し前のことを決めておく上での心構えや考え方について取り上げてきます。

中村明澄

医療法人社団澄乃会理事長。

向日葵クリニック院長。緩和医療専門医・在宅医療専門医・家庭医療専門医。