東日本大震災の犠牲者の十三回忌にあたる2023年、岩手県沿岸部では、国の重要無形民俗文化財「黒森神楽」の保存会が各地を巡り神楽念仏を唱えている。長い伝統を持つその神楽は人々の心のよりどころとしてあり続けている。

待ち望んだ3年ぶり黒森神楽の巡行

大槌湾を見渡せる岩手・釜石市鵜住居町の根浜地区。

3月5日、国の重要無形民俗文化財「黒森神楽」の保存会が、十三回忌にあたる震災犠牲者を供養するため、「神楽念仏」を唱えていた。

神様を宿した獅子頭「権現様」を携えた神楽衆が、海に向かって鎮魂の祈りをささげる。

神楽衆は例年、正月から3月にかけて沿岸の集落をめぐる巡行を行っていて、この神楽念仏はその一環として唱えられた。

根浜地域の住民は「つながって故郷がまだある。そういう気持ちを呼び起させてくれる。忘れずにつながることをやっていきたいと、この十三回忌は思う」と話す。

宮古市の黒森神社に伝わる黒森神楽は、340年以上の歴史があるとされている。巡行は黒森神社を起点に久慈市まで北上する「北廻り」と、釜石市まで南下する「南廻り」が1年おきに行われる。

2022年まで新型コロナウイルスの影響で休止していたため、2023年は3年ぶりの巡行だ。

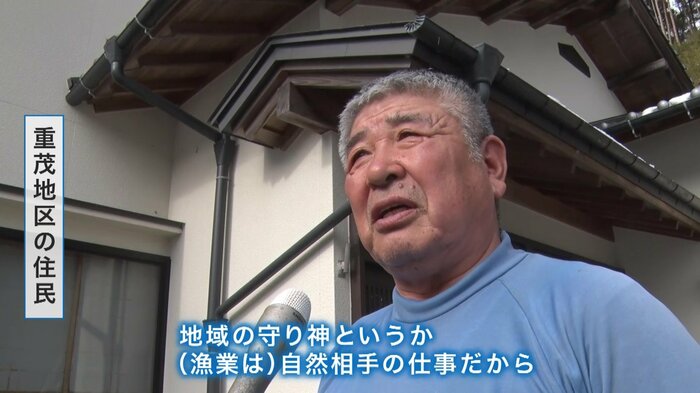

南廻りの2023年は、神社の南に位置する宮古市重茂地区の人たちも巡行を待ち望んでいた。2月11日に神楽衆が訪れると、地元の人たちは2023年の大漁などを願い、権現様に祈りをささげていた。

重茂地区の住民は「悪いことをみんな持って行ってくれるようで気持ちがいい」、「地域の守り神というか、(漁業は)自然相手の仕事だから」と話す。

住民にも神楽衆にも“特別”な十三回忌

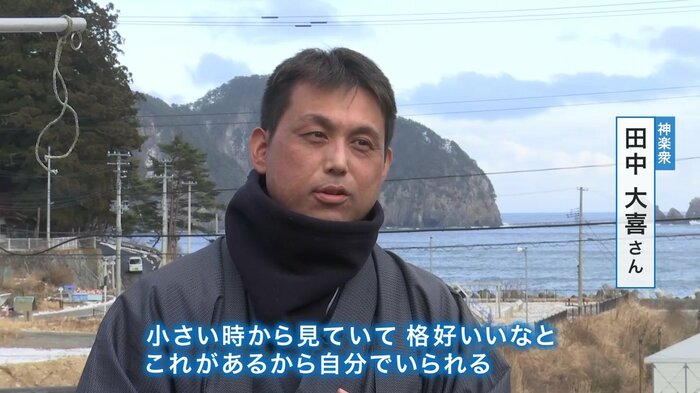

神楽衆の1人で大槌町出身の県職員・田中大喜さん(45)は、子どものころから黒森神楽を見るのが大好きで、高校2年生で神楽衆のメンバーに入った。

神楽衆 田中大喜さん:

小さいときから見ていて格好いいなと思って。これがあるから自分でいられる

12年前の東日本大震災では、田中さんたち神楽衆が巡行していた各地の集落も大きな被害を受けた。田中さん自身も実家を流されたが、震災の3カ月後には避難所などをまわって神楽を披露し、人々を励ました。

神楽衆 田中大喜さん:

大変な思いをした人たちだから寄り添えればいいかなと

震災後、地域の幸せを祈って演じ続けられてきた黒森神楽。十三回忌の2023年は特別な思いがある。

神楽衆 田中大喜さん:

神楽念仏というのがあるので、弔いが重ねてできれば。節目だと思うので務められればいいなと思っている

重茂地区でも津波でほとんどの家が被災した。十三回忌の神楽念仏は住民にとっても特別だった。住民は、「じいちゃんとばあちゃん2人(が犠牲になった)。(十三回忌供養を)やっていただければ私たちもうれしい」と話す。

「震災当時できなかった分を地域の人たちに」

神楽衆の中には重茂地区の出身者もいる。

石崎泰成さん(25)は、次の時代を担う若手のホープだ。石崎さんは震災当時は中学生で、自宅を流された。現在、市の職員を務める傍ら、神楽に取り組んでいる。

神楽衆 石崎泰成さん:

(震災当時)中学生の自分たちは何もできなくて。あの時できなかった分を地域の人たちに返していければいい

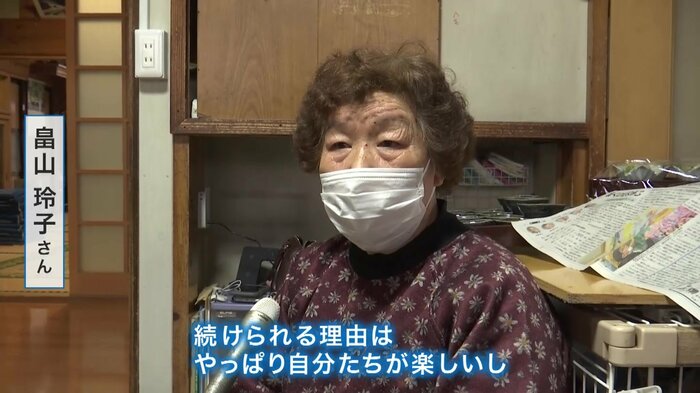

巡行先では、石崎さんや田中さんたち神楽衆を地区の人々がもてなす。その宿は神楽宿と呼ばれ、重茂地区では畠山光八さんの一家が代々その役割を担ってきた。

漁業を営む畠山さん一家が、自慢の海の幸をふるまう。

畠山玲子さん:

続けられる理由は、やっぱり自分たちが楽しいし、せっかくこうして来てくださることはないから

笑いで心を癒し人々をつなぐ

夜、畠山さんの家に地区の人たちが集まってきた。夜神楽が披露されるのだ。

見どころの演目「山の神舞」では、若手の石崎さんが力いっぱい飛び跳ねて、その場を湧かせた。

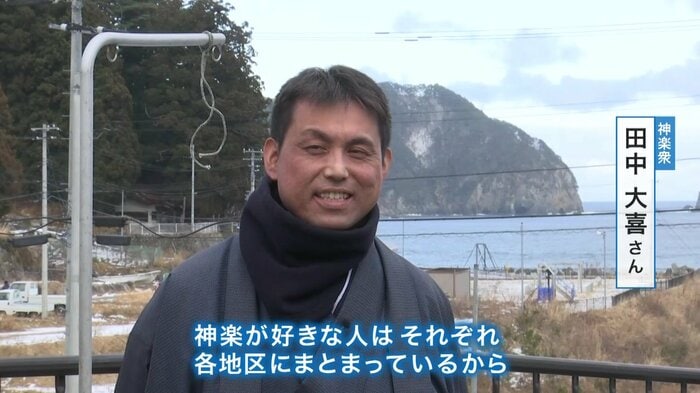

娯楽が少なかった時代から地域に親しまれ、1年の中でも大きな楽しみとなっていた黒森神楽は、笑いで心を癒し人々をつなぐ。時代は変わってもその位置付けは変わらない。

重茂地区の住民:

自分も被災で家も失った。ここに来て楽しい。きょう最高だった

神楽衆 田中大喜さん:

神楽が好きな人はそれぞれ各地区にまとまっているから、そういう人たちに元気に見てほしい

数々の災害に見舞われながら340年以上、地域で受け継がれてきた黒森神楽。今も人々の心のよりどころとしてあり続けている。

(岩手めんこいテレビ)