アウトドアシーズンに注意したい生物が「マダニ」。かまれた(刺された)まま放置すると、最大で2週間程度も吸血されるという。

「気付かぬうちに服の隙間から入り込み、肛門周りにかみつくような事例もあります」

感染症を媒介することもあるといい、絶対に避けたいマダニの被害。その実態と対策を、危険生物のリスクマネジメントを研究する、西海太介さんに教えてもらった。

野山やキャンプ場に潜む

ダニと聞くと家にいるイメージを思い浮かべるかもしれないが、それは「イエダニ」などで、マダニとは別の種類だと西海さんは言う。

マダニは全国各地に分布し、主に3月~11月にかけて被害が発生する。生息地は野山など、やぶが生い茂った場所で、郊外のキャンプ場にもいることがあるそうだ。

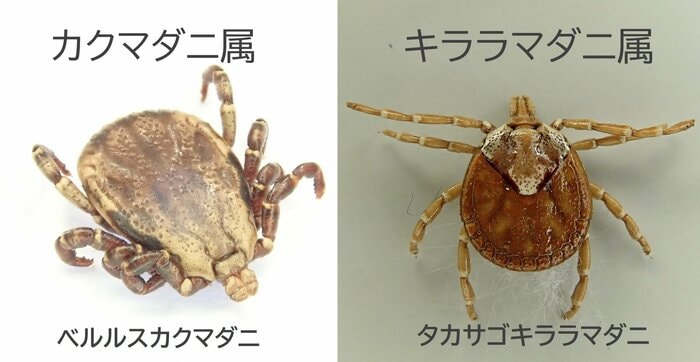

国内に47種類ほど存在するが、主に被害に遭いやすいのは「カクマダニ属」「キララマダニ属」「チマダニ属」「マダニ属」の4グループ。

吸血で「100円玉」ほどになるケースも

「これらの仲間に、病気を運んでくる種類が含まれていることが知られています。それぞれの成虫の体長は、カクマダニ属とキララマダニ属が約7mm、チマダニ属とマダニ属が約3mm。吸血した場合、これ以上に大きくなります」

なかでも、関東より南方で出会いやすい種であるキララマダニ属は、100円玉ほどの大きさにまでなるというから驚きだ。

ただ、4グループのマダニは姿形こそ違うが、被害の傾向や対策は、ほぼ同じだという。