1月16日、静岡県牧之原市で中学1年の娘が母親を殺害する事件が起きた。その後の調べで、娘は事件の発端について「スマホの件で話し合っていた」と話しており、スマートフォンの使い方をめぐる親子間のトラブルだった可能性があるという。

子どもに携帯電話を持たせることが珍しくなくなった今、程度の差はあれ、どの家庭でもスマホの使い方で親が注意をする場面はあるのではないだろうか。長時間利用だけでなく課金やSNSトラブルにも気を配らなければならない。

では、子どものスマホ利用にはどんなルールを作ればいいのだろうか?

最も多い 子どものスマホルールは「利用する時間や場所」

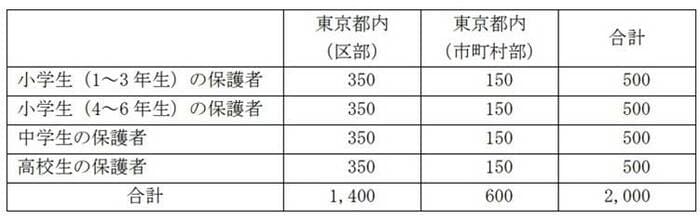

東京都では、小中高生にスマホを持たせている都内在住の保護者に対し、子どものスマホ利用に関する調査を行っている。最新(2022年3月発表)の報告書では2000人の回答が集められた。

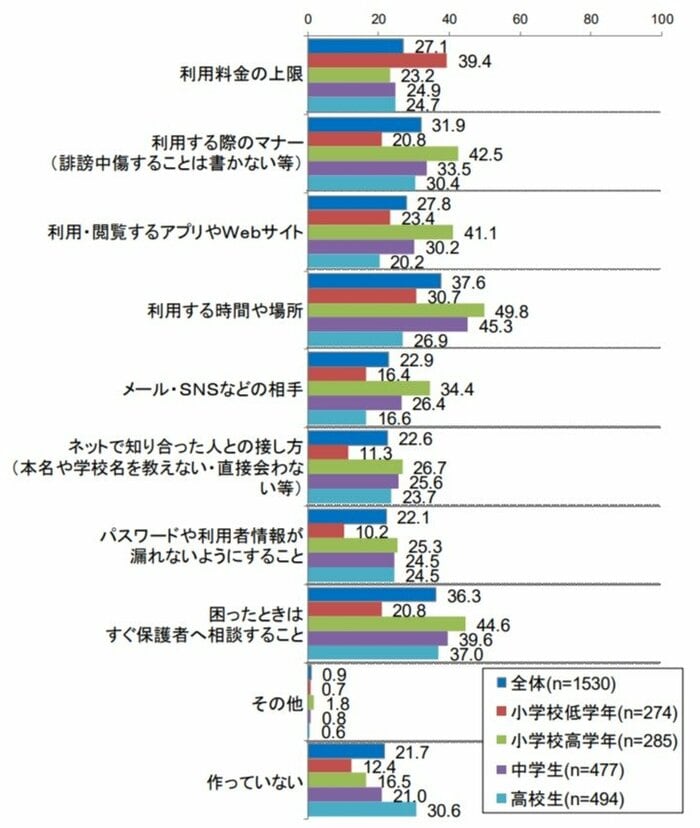

この中で、子どものスマホ利用に関して家庭でどんなルールを作っているかを聞いており、最も多かったルールは「利用する時間や場所」(37.6%)。そして「困ったときはすぐ保護者へ相談すること」(36.3%)、「利用する際のマナー(誹謗中傷することは書かない等)」(31.9%)が続いた。

学年別では、最も多かったルールが小学校低学年では「利用料金の上限」(39.4%)、小学校高学年と中学生が「利用する時間や場所」(高学年49.8%、中学生45.3%)、高校生は「困ったときはすぐ保護者へ相談すること」(37.0%)だった。

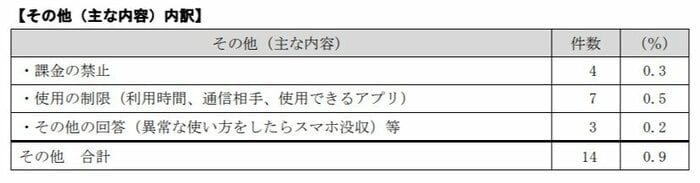

なお、ルールについて「その他」に分類された中には「課金の禁止」が4件。利用時間や通信相手、アプリなど「使用の制限」が7件。異常な使い方をしたらスマホを没収するなどというものが3件あった。

自分がスマホを自由に使いたいからルールを作らない保護者も

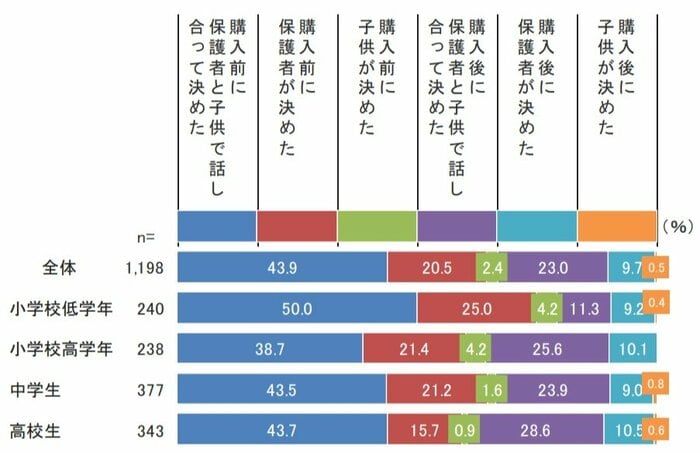

「子どものスマホ利用のルールをいつ、どうやって決めたのか」については、いずれの学年でも「購入前に保護者と子供で話し合って決めた」(全体は43.9%)が最多となった。

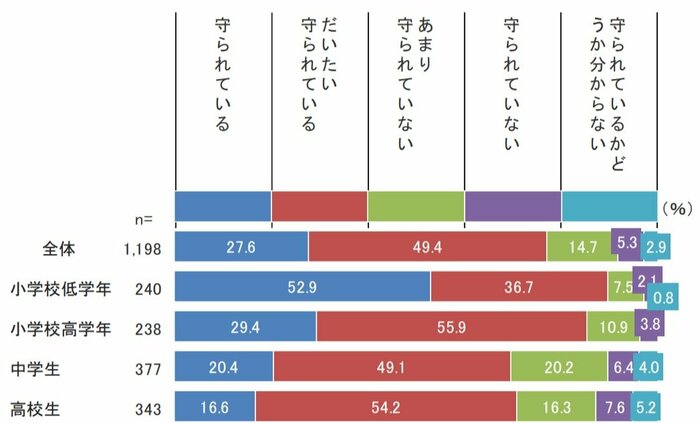

こうして作られた家庭のルールが守られているかについても聞いており、全体で最も多いのは「だいたい守られている」(49.4%)。「守られている」(27.6%)と合わせると、77.0%の保護者がスマホのルールを子どもが守っていると回答した。

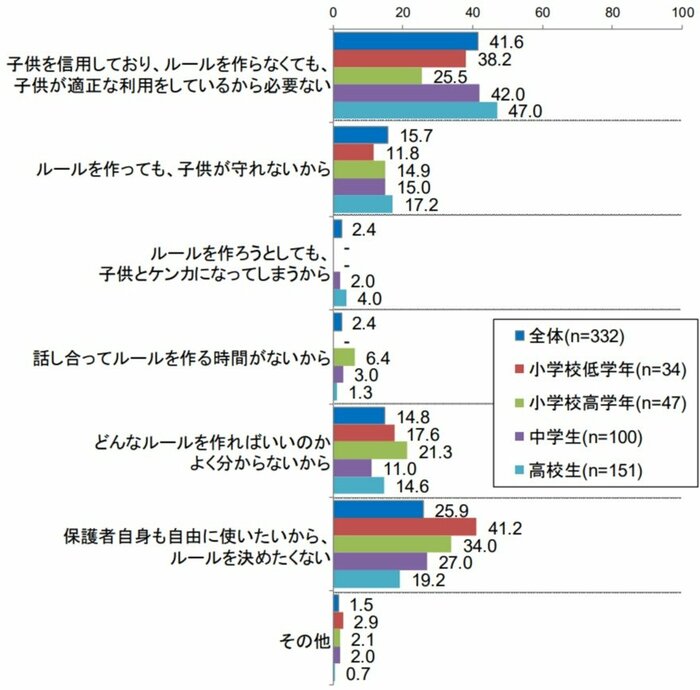

一方、ルールを作っていない保護者(332人)もいる。その理由で最も多かったのは、「子供を信用しており、ルールを作らなくても、子供が適正な利用をしているから」(41.6%)。次いで「保護者自身も自由に使いたいから、ルールを決めたくない」(25.9%)、「ルールを作っても、子供が守れないから」(15.7%)だった。

「保護者自身も自由に使いたいから、ルールを決めたくない」という答えに関しては、2019年は19.4%だったが、2020年に24.7%、2021年は25.9%、最新調査も25.9%と、前年から変わっていないが、増加傾向にあったことがわかる。

保護者が一方的にルールを作るのはダメ!

調査から子どものスマホルールの実態がわかったが、では実際にルールを作るときには何に気をつければいいのか? 破ったらスマホを取り上げるのは有効な方法なのか?

都民安全推進部都民安全課のサイバー安全推進担当者に聞いてみた。

――そもそも子どものスマホルールはあったほうがよい?

スマホは、様々なサイトを閲覧したり、サービスを受けることができる便利な道具であるものの、有害サイトや課金トラブル、犯罪などに巻き込まれることもあり、長時間利用は健康にも影響が出る場合があると考えられます。したがって、フィルタリング機能を活用したり親子でルールを決めて使用することが、これらのトラブル等を防ぐことに有効と考えられています。

――スマホルール決めるときは、どのような点に気をつければいい

ルール作りのポイントとして、

(1)「小さく」「具体的」で守りやすいものにする

(2)子供自身にルールを「宣言」してもらう

(3)ルールを二重構造にする(決めたルールを守れなかった場合のルールも同時に決めておく)

といったことをおすすめしています。ルール作りには家庭内でのコミュニケーションがとても大切です。保護者が一方的にルールを決めるのではなく、子供が納得できるルールを作ること、また、日ごろから子供の様子に気を配り、使用しているサイトやアプリなどに関心を持って話をしたり、良好な親子関係を築いておくことが重要であると考えられます。

――「ルール破ったらスマホを取り上げる」のは効果がある?

子供によっては、一方的に取り上げると、親子間のトラブルとなることも考えられます。東京都では、子供のネットトラブルに係る相談窓口として「こたエール」を設置しており、自治体によっては同様の相談窓口が設置されている場合もありますので、ぜひ調べてみてください。また、ネット・スマホへの依存度が強い場合には、医療機関等への相談も検討してください。

(参考「ネット・スマホのトラブル相談窓口「こたエール」」https://www.tokyohelpdesk.metro.tokyo.lg.jp/)

成長段階などでルール「見直し」が必要 そのタイミングは?

なお、東京都では子どものスマホやネット利用に関するパンフレットを発行しており、ルール作りのポイントなどを詳しく解説している。その中で、子どもの成長段階などによってルールを「見直し」することが必要だとしている。

――ルールの見直しは、どんな時に行う?

例えば、進級・進学などで環境が変わるとき、年齢制限が設定されているアプリなどを使用できるようになる年齢、ルールを守れなかったときなども、見直しのタイミングではないかと思います。

――他に、子どものスマホ利用で気をつける点は?

ネットには危険なサイトがあふれています。また、ネット上に投稿した情報から、個人を特定されたり、SNSでの言動ややりとりが、思わぬトラブルになることがあります。現代社会では、場合によっては、保護者よりも子どもの方がネットやスマホに詳しくなる場合もあり、スマホ利用を子どもに任せがちになっている場合も有るかと思います。他方、有識者からは、「子どもの方が知識は豊富でも、経験が不足していて、トラブルに遭った時などに、冷静に対処できない」といったリスクも指摘もされています。

東京都で配布している「子供のネット・スマホ利用啓発パンフレット」等を活用し、親子で日ごろからネットリテラシーについて話し合うことが大切です。また、もしトラブルにあった場合は、ネット・スマホのトラブル相談窓口「こたエール」等の相談窓口に躊躇なく相談することが必要です。

(参考「子供のネット・スマホ利用啓発パンフレット」https://www.tomin-anzen.metro.tokyo.lg.jp/about/poster-leafret/#chian)

子どものスマホルール作りで、なによりも大切なのは家庭内のコミュニケーションとのことだ。子どもがスマホで何をしたがっているのか見極めてよく話し合い、トラブルが起きないよう正しく使わせてほしい。