夏休みが終わり、多くの学校で2学期が始まった。

この時期、注意したいことがある。子どもの自殺のデータを見ると、長い休みが明けた時期に増える傾向にある。夢に向かって進むべき子どもたちが自ら命を絶つ悲しい現実。それを防ぐには、子どものSOSを見逃さないことが重要だ。

自ら命を絶つことを考えた子どもの切実な声、そして周囲がなすべきことをお伝えする。

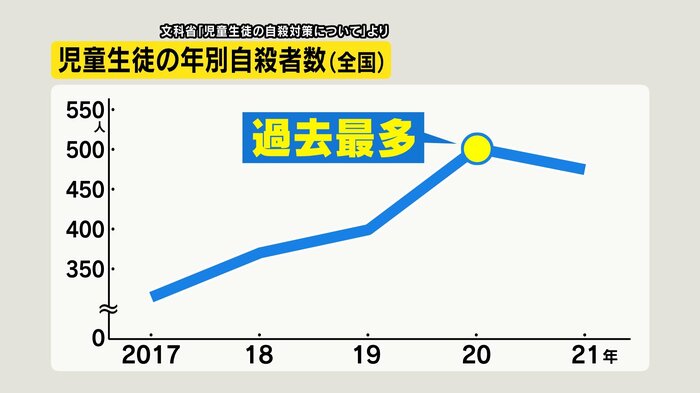

児童生徒の自殺…2020年度は過去最多 21年度は過去2番目

Aさん・中学2年:

学校行った方がいいんだろうなって思ったけど、でも怖くて行けなくて…

長野県の中信地方に住む中学2年の女子生徒。人間関係によるトラブルから小学校でいじめに遭い、中学校でも続いたため、1年生の「冬休み明け」から学校に通えなくなった。

なぜ、こんなに苦しいのか。思い悩んだ末に…

Aさん・中学2年:

「ベランダから飛び降りちゃおうかな」なんて考えたりしてて、去年、自分の手首をシャーペンで傷つけちゃったり…。死んじゃった方が楽かなって考えたり、いじめっ子に、このくらいつらいんだって伝わればいいと…

近年、「子どもの自殺」が増加している。

ここ5年は増加傾向で、20年度に過去最多を更新し、2021年も過去2番目の多さとなっている。

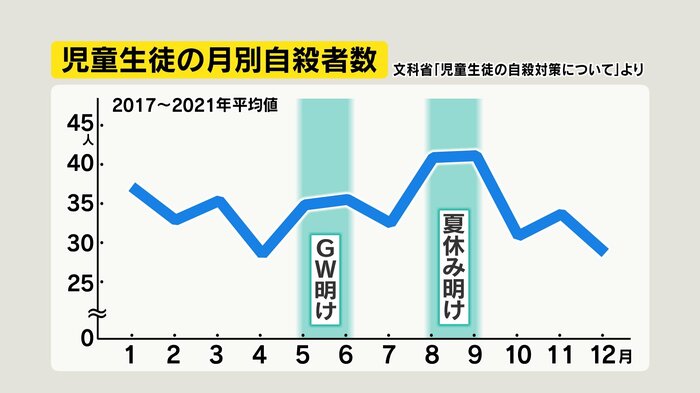

特に増える傾向にあるのが、ゴールデンウィーク明けの5月・6月、そして夏休み明けの8月・9月だ。

今、まさにその時期。なぜ長期の休み明けに心が不安定になってしまうのだろうか。

こちらは松本市の学習塾「Prima(プリマ)」。不登校の児童・生徒をサポートする「フリースクール」にもなっている。

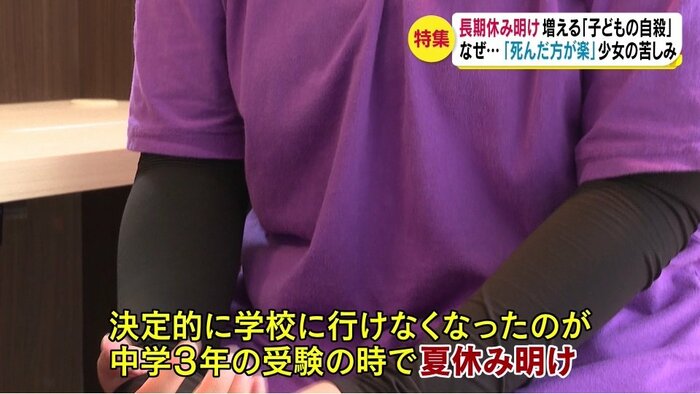

そこで勉強する高校1年の女子生徒。

Bさん・高校1年:

小学校6年生からいじめがあって、中学1年、2年まで続いて、決定的に学校に行けなくなったのが中学3年の受験の時で夏休み明け、そこでポキっと気持ちが折れてしまった

いじめやトラブルから離れられる夏休み。長い期間、離れた分、再び前の状態に引き戻されることに不安が募った。

Bさん・高校1年:

夏休み明けたらもう1回、2学期、長い期間を過ごさなければならない不安もあった

自身も不登校の経験があるプリマの代表・滝沢昌登さん。長期休暇明けは相談が増えると話す。

プリマ・滝沢昌登代表:

長期休暇の前に学校にぽつぽつと行けなかった子が、休みをはさんだ後に、もう1回行くことが、集団生活の中で何かあったり、ご家庭での(トラブルが)あったり、さまざまな理由があって、行きにくくなったりします

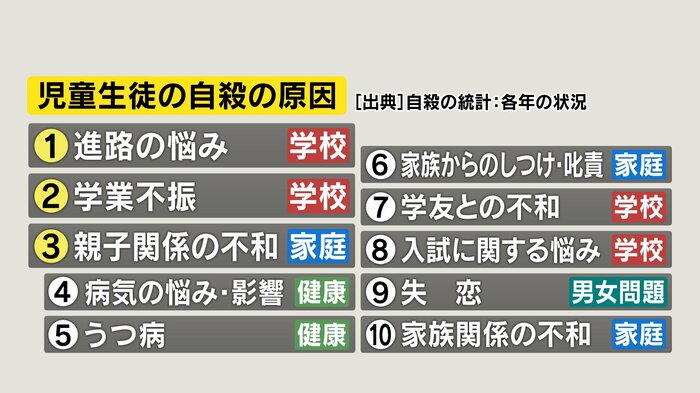

子どもたちは何に悩んでいるのだろうか。

児童生徒の自殺の原因を見ると、上位は「進路に関する悩み(1位)」「学業不振(2位)」「学友との不和(7位)」といった「学校問題」

プリマ・滝沢昌登代表:

ご家庭、学校、さまざまな問題の中で発生するので、寄り添ってあげることと継続が大事

県内に目を向けると、未成年の自殺率は2009年から全国平均を上回り、深刻な状況が続いている。

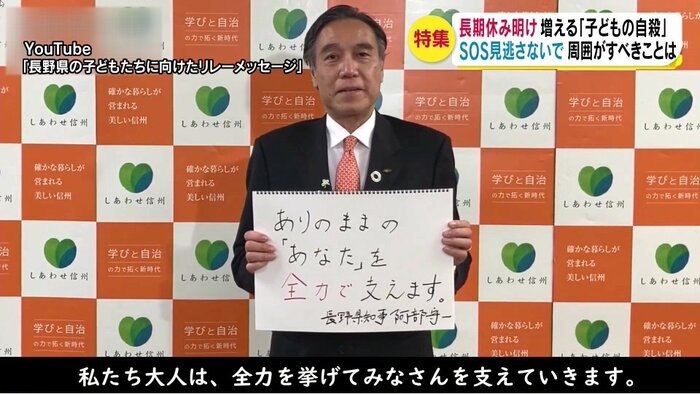

このため、県は2019年に「プロジェクトチーム」を立ち上げ、悩み相談やリレーメッセージの動画作成など、自殺防止に取り組んでいる。

「長野県の子どもたちに向けたリレーメッセージ」YouTubeより:

私たち大人は、全力を挙げてみなさんを支えていきます。困ったときは、ぜひ身近な大人に相談してください。誰かがあなたの気持ちを受けとめてくれるはずです

自殺の原因を分析すると、県内の子どもの自殺率が高い要因が見えてきたそうだ。

県健康福祉部保健・疾病対策課・嶋田智幸企画幹:

長野県は全国でも町村の数が多い。中学までは小規模な学校で育っている子どもたちが、高校進学で都市部に進学、大規模な学校に集まってくる。開かれた環境になじめないということがあるのではないか。中学までの成績や評価が、人数が増えるので相対的に下がってしまうことで自己肯定感の低下につながっている。それが自殺につながっているのではないか。こういった地域特性が長野県の自殺者数が多い要因ではないか

勉強、家族、友人…。さまざまなことに悩み、苦しむ子どもたち。

NPO法人子ども・人権・エンパワメントCAPながの・矢島宏美理事長:

「自分なんかいなくなればいい」「自分なんか価値がない」という小さな積み重ねがあって、相談する人がいないとか、そういう孤立感によって「自分なんてどうでもいいや」と爆発してしまったときに、そういう形(自殺)をとってしまうのかな

子どもの人権擁護や虐待・自殺の防止に取り組むNPO法人の矢島宏美理事長。苦しむ子どもたちはSOSを出していると話す。

NPO法人子ども・人権・エンパワメントCAPながの・矢島宏美理事長:

いつもよりちょっと口数が少ない、いつもより妙にはしゃいでいる、食欲、健康面、ちょっとした変化がある。小さなSOSってたくさん出している。私たち大人が見逃さない

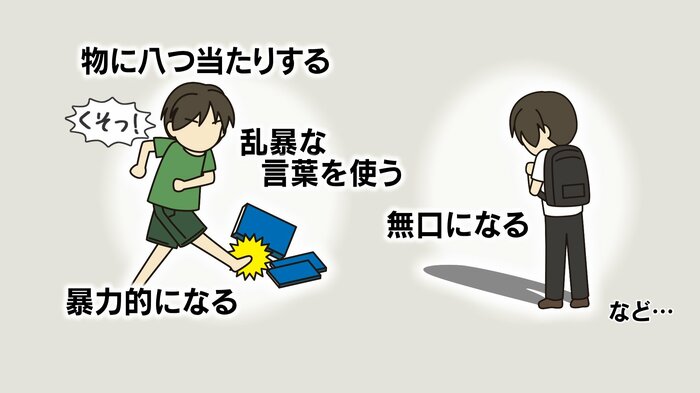

大事なのは異変に気付くこと。矢島理事長は、他にも「物に八つ当たりする」「暴力的になる」「乱暴な言葉を使う」など、「いつもと違う」行動に気付いてほしいと話す。

そしてSOSに気づいたら…

NPO法人子ども・人権・エンパワメントCAPながの・矢島宏美理事長:

まずは“責めない”ということ。何があったんだろうって、それは大人の不安であって「何があったの、早く言って、言わなきゃわかんない」って言えば、(子どもは)言えない。

不安をぶつけるのではなくて、子どもの不安に寄り添ってあげる。ただ聞いてあげる、横にいてあげる、一緒に考えようよって、あなたが大切だから困ったことがあるんだったら一緒に考えるよって

冒頭で紹介した中学2年のAさんは現在、プリマに通って勉強に励んでいる。寄り添ってくれる先生や似た境遇の生徒たちと過ごす中で、前向きな気持ちを取り戻している。

将来の夢は…

Aさん・中学2年:

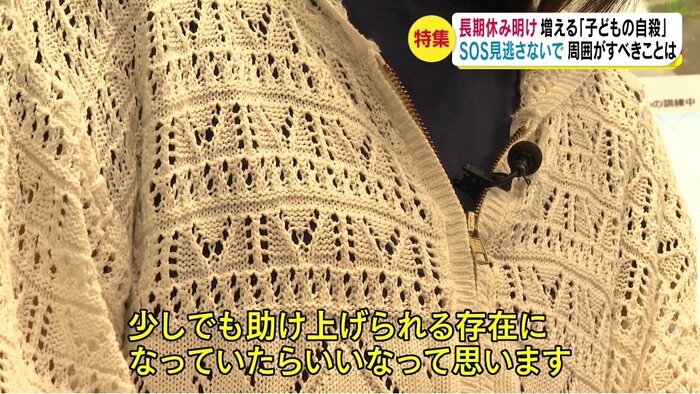

自分もつらい思いを抱えていたので、大きくなったら、次また自分と同じような悩みを抱えている誰かのことを、少しでも助け上げられる存在になっていたらいいなって思います

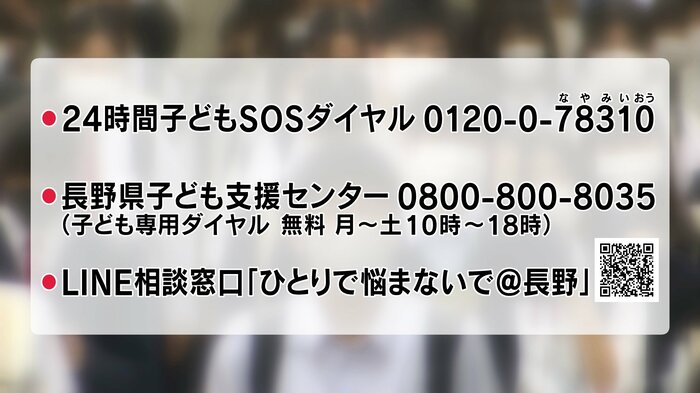

一人で抱え込まず、誰かに話を聞いてもらうことで、不安が取り除けることがある。悩みを抱えていたり、周りの大切な人が困っていたりしたらフリーダイヤルの「24時間子どもSOSダイヤル」やSNSによる相談の利用を。

【相談窓口】

24時間子どもSOSダイヤル0120-0-78310

長野県子ども支援センター0800-800-8035(子ども専用ダイヤル無料 月曜~土曜 10時~18時)

LINE相談窓口「ひとりで悩まないで@長野」

(長野放送)