今シーズン2度の大雪に見舞われた北海道では、落雪や屋根の雪下ろし中の死亡事故が相次いでいる。「自分は大丈夫」という思い込みが危険だ。落雪から命を守るためにはどうすればいいのだろうか?

5日間での落雪・転落による死者7人

1月18日、北海道網走市では雪の中に人が埋まったという想定で、警察による救出訓練が行われた。

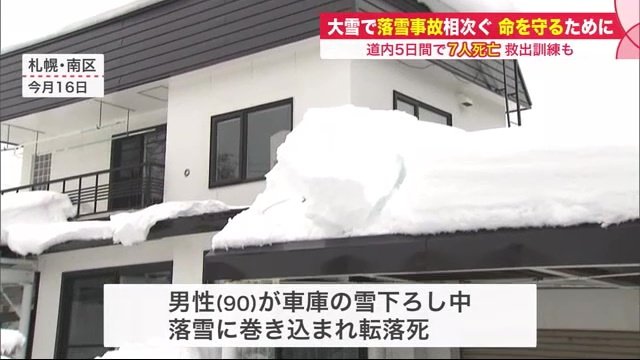

1月13日には北海道旭川市で、74歳の男性が屋根からの落雪により死亡。また、札幌市南区では90歳の男性が雪下ろし中、落雪に巻き込まれ転落し死亡した。

1月13日から17日までの5日間だけで、北海道内では落雪や転落で7人が死亡した。屋根からの落雪による事故が多発した背景には、気温が関係しているという。

「気温が高い日の建物近く」「上がれる屋根」に潜む危険

北海道科学大学 建築学科 千葉隆弘教授:

プラス1℃まで気温が上がりました。金属製の屋根が多いので、雪が凍りついていないとすぐに滑り落ちます。落ちてきた雪に埋もれてしまった

比較的気温の高い日に家の周辺を除雪する人が多いが、この際に屋根からの落雪に巻き込まれる事故が起きているのも事実。身を守るためには、どうしたらいいのだろうか?

北海道科学大学 建築学科 千葉隆弘教授:

必要以上に除雪をしない。人が通れて車が止められる程度で十分です

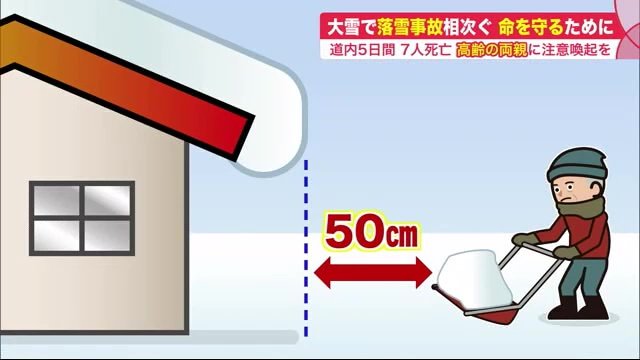

もちろん除雪はしなければならないが、「軒先」は特に危険だ。最低でも軒先から50cm程度は除雪せず、近づかないようにすることが必要。また、気温の高い日は建物近くでの雪かきを控えることが大切だ。

一方、「屋根の雪下ろし中」の事故は、比較的古い住宅でリスクが高まるという。

北海道科学大学 建築学科 千葉隆弘教授:

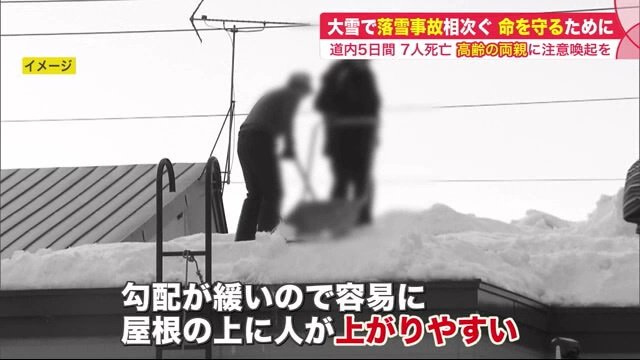

1970年代に建てられた住宅の屋根は勾配が緩い。雪がなかなか滑って落ちない。さらに勾配が緩いので、容易に屋根の上に人が上がりやすい

1980年以降に建てられた住宅は屋根に30度から45度の勾配があり、自然に雪が落ちやすくなっている。また、雪下ろしの必要がない無落雪住宅も普及した。

しかし、1970年代以前に建てられた住宅の屋根の多くは17度程度の勾配しかない。雪がたまりやすく、傾斜が緩いため高齢者でも上ることができる。

このため雪下ろしをする人が多く、転落のリスクも高まるというのだ。では、どうしたら事故を防げるのだろうか。

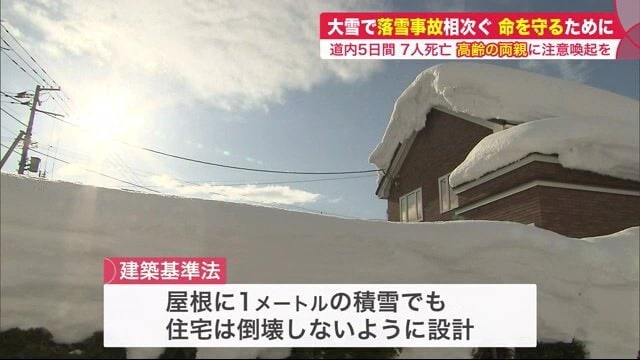

屋根に1mの雪が積もっても倒壊しないよう設計

北海道科学大学 建築学科 千葉隆弘教授:

屋根の雪下ろしをしない。住宅がつぶれるわけではないので、雪下ろしを行わないのが望ましい

住宅は建築基準法により、1mの雪が屋根に積もっても倒壊しないよう設計されているという。

北海道科学大学 建築学科 千葉隆弘教授:

北海道岩見沢市は、2021年の大雪で設計荷重を超えたケースもありました。倒壊した事例は空き家だけだったとみられます。住宅の劣化は雨漏りが原因。人が住んでいると雨漏りしないように管理するので、ほとんど劣化しないことが多いです

離れて暮らす高齢の両親や祖父母に、軒先の除雪や雪下ろしの危険性を伝えるのも効果的だ。

北海道科学大学 建築学科 千葉隆弘教授:

そこまで除雪しなくてもいいんじゃないか。除雪には危険が伴うということを伝えるのが重要です

「自分だけは」という過信が危険。まだ続く冬…。雪の事故を防ぎたい。

(北海道文化放送)