中国人はよく笑い、よく泣き、よく怒る。平たく言えば感情をストレートに出す人が多いとあらためて感じた。

中国のえりすぐりのドキュメンタリー映画を上映するイベント「中国ドキュメンタリー映画祭」が東京・有楽町の「角川シネマ有楽町」で開催中だ(20日まで)。

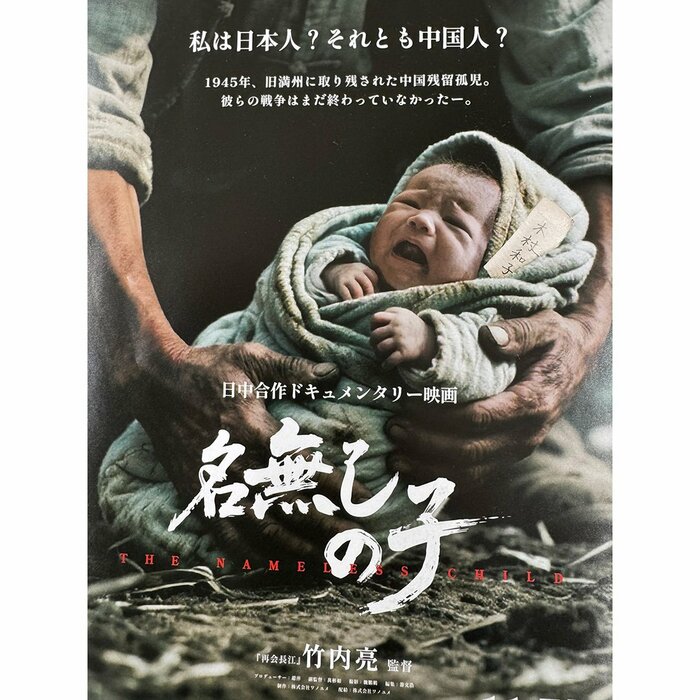

中国で有名な日本人監督・竹内亮氏が中国残留日本人の日々に密着した「名無しの子」をはじめ、5つの作品が上映されている。

貧富の格差や地域の格差など、あらゆる格差が激しい中国で、さまざまな環境下にある市井の人々が政治や社会、人間関係に翻弄(ほんろう)され、もがき続ける実情を描いたものだ。

自分は何者か 理想の恋愛・結婚とは

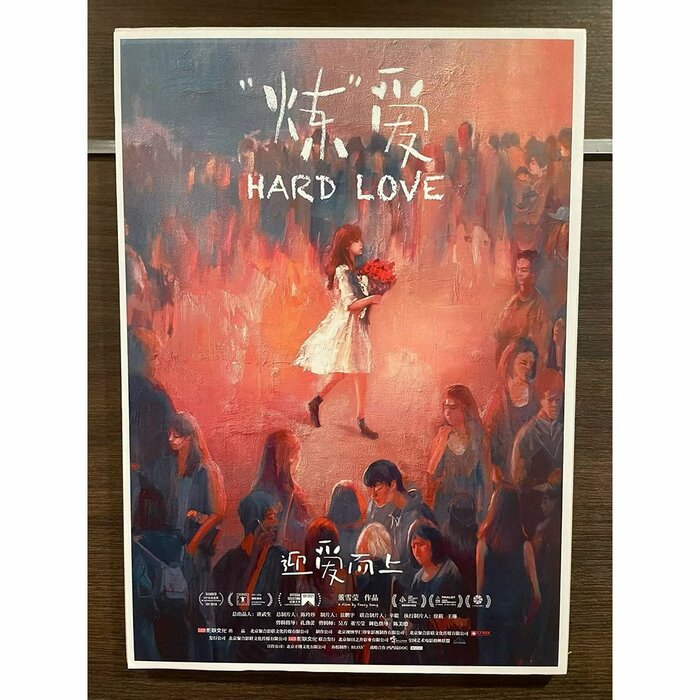

私はこれまで4本の作品を観た。竹内監督の「名無しの子」は、中国の旧・満州が物語のはじまり。日本人の両親の下に生まれながら、終戦時の混乱で親と離れ、中国人に育てられた残留日本人が「自分は何者か」に迷い、答えを追い求める。このほか、街の整備のための立ち退きに抵抗する屋台の家族と手続きを進める当局との人間模様を描いた「武漢の嵐」、かつて人気を誇った香港映画のスタントマンの栄枯盛衰を掘り下げる「カンフースタントマン」、理想の恋愛や結婚を求めて奔走する女性たちを追った「北京女子婚活戦争」など、どれも興味深い、引き込まれる内容だった。

そこには正解も不正解もなく、悩み、あがき、戦い続ける彼ら、彼女らの現実がある。建前と本音を分けることが多い日本(人)とは対照的に、中国人の喜怒哀楽は率直で、人間味にあふれ、純粋さや必死さが直に伝わる。

その本音を引き出す監督の力量はもちろんだが、「中国では周りの目を気にしない女性が多い」(竹内監督)というように、婚活女性をはじめ、誰もがカメラの前でも躊躇(ちゅうちょ)なく感情をあらわにしていた。

「日本と事情が違いすぎて面白かった」という声が聞かれたほか、劇場で出会った中国人は「日本の女性はどんな恋愛をしているのか」と逆に取材されてしまった。

”人それぞれ”の中国 幸せとは?

そうした個々の感情、自己主張に、家族との関係や社会の変化、価値観の多様化などが加わり、十人十色が以前にも増して広がっているのが中国庶民の現実だろう。

富める人も貧しい人も、老いも若きも、治める側も治められる側も、自分が置かれた環境で、それぞれの人生を一生懸命に生きている。ましてや「自分は何者か」という永遠の問いに向き合う人たちの言葉には、ほかの人たちが理解できない重さと切なさがこもっていた。とある中国人が劇中で、「幸せとは何か」に答えるシーンは印象深い。

かつての中国では、路上で物を売る露天商、軽食を販売する屋台はどこでも見られたが、特に都市部での数は減少している印象がある。北京に住んでいたころ、外交当局との懇談で「街の風情がなくなってしまったことが残念だ」と話したところ、「街はきれいな方がいいだろう。屋台の食事は清潔でもないし、健康を損なう可能性もある」と正論で返された。

清濁を併せのむ寛容さが中国の魅力だった気がするだけに、いささかの寂しさを覚えたが、映画を見ると、現実を受け止める中国人の順応力の高さ、今を生き抜くたくましさを感じる。

「多少周囲に迷惑をかけても、もう少し自分を大事にしてもいいのでは」

出演していた多くの人たちに、そんなことを言われている気がした。