「うーん、とろける…」

タレントの彦摩呂さんが肉の一切れを口に運ぶ。熱く焼けた能登牛の上カルビに、特製のタレとネギを添えて。

「なんという肉自体の甘さとまろやかさと旨みが…まさにお肉のストレッチやぁ」

目を細め、言葉を噛みしめるように語る。その表情からは、普段から全国の高級肉を食べ歩いている彦摩呂さんをも唸らせる、能登牛の特別な味わいが伝わってくる。

今回、石川テレビのハブイートアンバサダーで、タレントの彦摩呂さんが訪れたのは、金沢市新神田にある焼肉店「飛天龍」。石川の全国に誇る食材を紹介する「ごちそうのありか」、今回は、石川県が誇るブランド牛「能登牛」の魅力をこの「飛天龍」からお伝えする。

「鳴かない」牛たちが育む極上の肉質

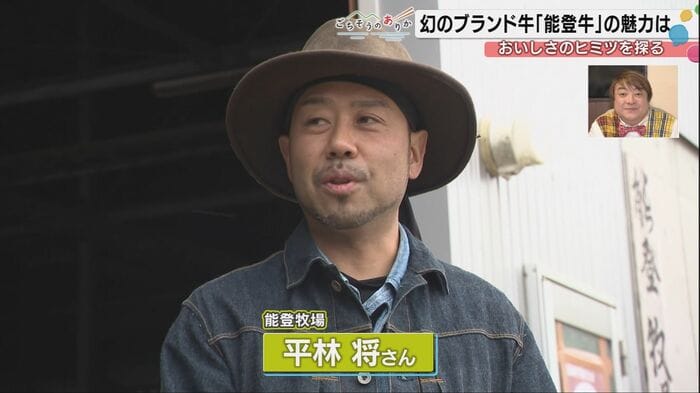

能登牛のおいしさの秘密を探るため、能登町の能登牧場を取材チームが訪問した。

能登牛の生産者で作る団体の会長を務める、能登牧場の平林将さんが、牧場の様子を案内してくれた。

広々とした牛舎には、たくさんの牛が静かに佇んでいる。

「たくさん牛がいますけれど、こちらが全部能登牛ということになるんですか?」と稲垣真一アナウンサーが訪ねると、平林さんが説明してくれた。

「能登牛は、能登牛銘柄推進協議会に認定された牛のことを能登牛といいますので、今現在はまだ能登牛になる予定の子たちと言う状態です」

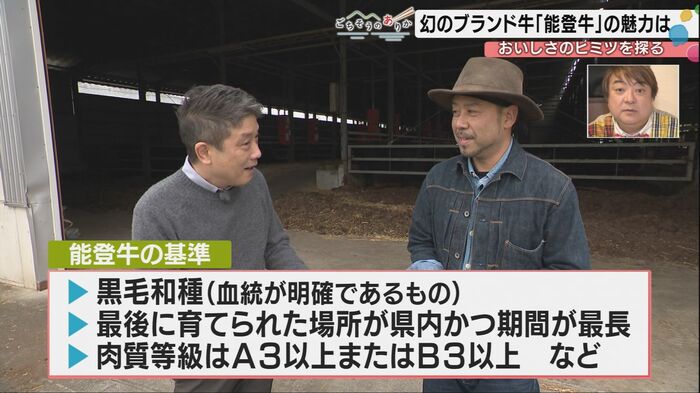

石川県のブランド農産物には、カニの「加能ガニ」や巨峰の「ルビーロマン」など、厳格な認証制度がある。能登牛も同様に、特定の基準をクリアした牛だけが名乗れる称号なのだ。

能登牛になるには「黒毛和種(血統が明確であるもの)」「最期に育てられた場所が石川県内かつその期間が最長」「肉質等級はA3以上またはB3以上」などの厳しい基準があるのだ。

生後20カ月くらいの牛たちがいる牛舎にお邪魔した。稲垣アナが近づくと牛たちが寄ってきたが…「牛たちがお行儀いいですね」と稲垣アナが驚く。牛たちが鳴かないのだ。

平林さんは、「能登牧場の牛は鳴かないっていうのが褒められるポイントでして、ストレスのない環境で静かに育てられているので満足な状態なんです。そういったストレスがないように育てると言うことが能登牧場としての飼育理念なんです。」と嬉しそうに教えてくれた。

一般的な牧場では牛が鳴くことが多いが、ここではほとんどの牛が静かにしている。平林さんによれば、牛が鳴くのは不満があるからだという。不満はストレスにつながり、肉質にも影響する。だからこそ、能登牧場では牛にストレスを与えない飼育方法にこだわっている。

牛が「満足」するための工夫

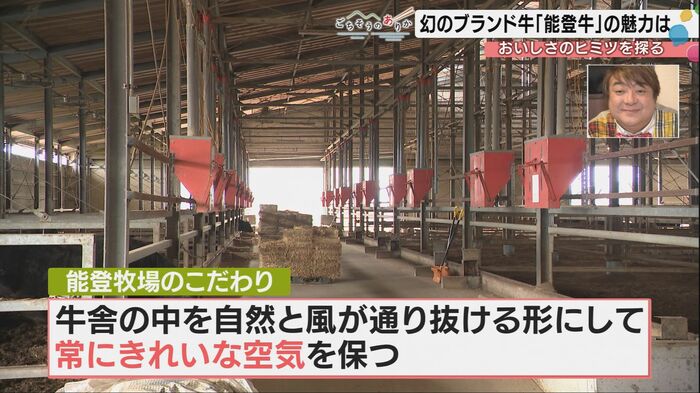

能登牧場では、牛にストレスを与えないための工夫が随所に見られる。風が自然に通り抜けるよう設計された牛舎は、常に清潔な空気を保っている。また、国が推奨する広さよりも、ゆとりのあるスペースで飼育することで、牛がリラックスした状態で過ごせるようにしている。

さらに特筆すべきは、エサへのこだわりだ。平林さんは能登牛の特徴的な味わいの秘密についてこう語る。

「能登牛の一番の特徴であるオレイン酸っていうものを高めるために、生米ぬかをエサに混ぜてあげております」

オレイン酸といえばオリーブオイルに多く含まれる成分として知られる。平林さんによれば、このオレイン酸が肉の油の融点に関係しているという。

「オレイン酸が高いと、融点が低くなるので、能登牛を口の中に入れた時に脂がさっと溶けて香りだったり味っていうものが口の中にすって広がる、美味しさの一要素となっております」

この説明を聞いて、先ほどの彦摩呂さんの「とろける」というコメントの理由が理解できる。能登牛の脂は口に入れた瞬間に溶け出し、肉本来の旨みと香りを一気に広げるのだ。

長期肥育がもたらす赤身の旨み

続いて年内に出荷予定の牛たちを見せてもらった。先ほど見た若い牛たちとは明らかに体格が違う。

「大きさが一段と違いますね」と稲垣アナが驚くと、平林さんは「ボディビルダーのような筋肉がついて、脂肪が落ちてきて、切れてるっていう状態」と説明する。そして背中の平らさを指して「能登空港の滑走路みたいになっていつでも降りられます」と冗談めかして語った。

一般的な和牛の出荷時期と比べて、能登牧場の牛は飼育期間が長い。平林さんによれば、能登牧場では生後30カ月ほどの牛を出荷の目安としている。これは一般的な期間より2、3カ月ほど長いという。

長期間飼育することのメリットを平林さんは次のように説明する。

「長く飼うことで脂が美味しくなります。さらにもっと長く飼うことで赤身が美味しくなるんです。牛肉の部位全部を美味しく味わっていただきたいから長期肥育をやっております」

赤身肉の美味しさが際立つメカニズムは科学的には解明されていないというが、能登牛の赤身の旨みは長期肥育による賜物なのだ。

能登半島地震が残した深い傷痕

平和な能登牧場の風景だが、2024年1月1日に発生した能登半島地震の爪痕は今も残る。

能登半島地震の直後、普段は静かな能登牧場の牛たちは大きな鳴き声を上げていた。平林さんによれば、地震のストレスで死んでしまった牛もいたという。さらに深刻だったのは水の問題だ。

停電によって地下水をくみ上げるポンプが動かなくなり、十分な水を与えられない状態が続いた。その結果、「水の取り合いでけがをしてしまった牛もいました」と平林さんは振り返る。

牧場の被害も大きく、四つあった牛舎の一つは半壊となり、飼育する牛の数を2割ほど減らさざるを得なかった。ひび割れた床や傾いた柱など、地震の爪痕が今も残る半壊牛舎は、年末頃から解体が始まる予定だという。

平林さんは地震前の計画についてこう話す。

「地震がなければもっとその能登牛をPRして、県内の皆様だけじゃなくて日本全国の皆様に能登牛をお届けしたいっていうふうに思って、牛を増やしてたんです。その時に地震が起きてしまったので、ちょっと先送りになってしまいました。」

能登半島地震は能登牛の生産拡大計画に大きな影響を及ぼした。現在出荷されている牛は地震発生前から育てていた牛なので、出荷頭数は今年は問題ないが、来年以降は仕入れ頭数が減ってしまったため、出荷頭数も減少するという厳しい状況が待ち受けている。

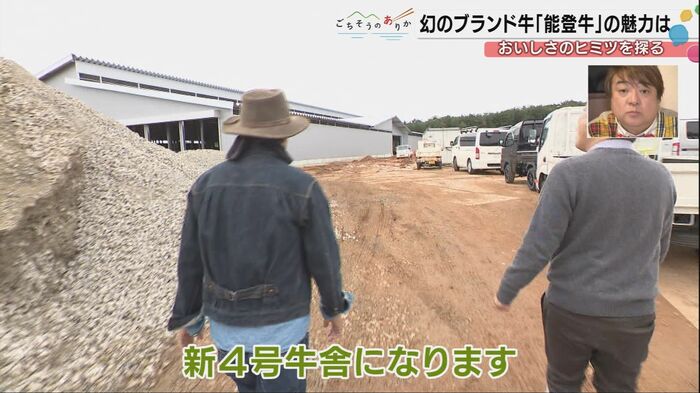

復興への第一歩 ー 新しい牛舎建設

しかし、能登牧場は前を向いて復興に取り組んでいる。牧場の敷地内では、半壊した4号牛舎の代わりとなる新しい牛舎の建設が進められている。

「これが先ほどご覧になった4号牛舎の代わりとなる新4号牛舎になります」と平林さんは新しい建物を指さして教えてくれた。

11月終わり頃に完成予定のこの新しい牛舎は、能登牧場の復興への第一歩となる。平林さんはさらに、もう一つの牛舎を追加で建設する計画も明かした。

「これから能登牧場としてはもう一つさらに牛舎を作って、1440頭の牛を飼おうと思っています。能登牛が手に届きやすい量になっていくのかなっていう風に思いますので、もう少し待っていただければ。」

厳しい状況の中でも着実に復興への道を歩み始めた能登牧場。平林さんは最後に彦摩呂さんに能登牛の魅力をこう表現した。

「能登牛は牛肉のIT革命だと思ってるので、ぜひご賞味いただければと思います。」

「能登牛ファースト」で育てられた極上の味わい

金沢市の焼肉店「飛天龍」でこのVTRを見ていた彦摩呂さん。「本当に、丁寧に、丁寧に、能登牛ファーストで育てられてるのがもう伝わりました」と感激していた。

飛天龍の店長・坂下昌俊さんも加わり、能登牛の味わいについての話が続く。赤身の旨みが際立つ上肩バラを焼き始めると、肉から立ち上る甘い香りに彦摩呂さんは目を細める。

「なんか甘い香りがしますよ。ええ、美味しそう」

レアに焼き上げた上肩バラを口に入れた彦摩呂さん、「赤身のうまみが奥深い!」と感動の表情を浮かべた。「食べた後の余韻が残る」と感想を述べると坂下店長は「赤み独特のおいしさが味わえます」と答えていた。

「またタレが能登牛の味を邪魔しない寄り添うようなタレですね」と彦摩呂さんが絶賛。坂下店長によると「50年以上継ぎ足しているタレ」なんだそうだ。

さらに貴重なハラミも登場。彦摩呂さんは「この歯ごたえと、ハラミは横隔膜の肉だから動かしてるからね、本当にいい味が出てるんですよ、最高!」

坂下店長は能登牛の魅力をこう語る。

「能登牛は甘み、旨みが感じられる、本当に美味しいお肉です。食べた後でも余韻がすごく残るので、ぜひ食べていただきたいと思っております。」

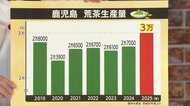

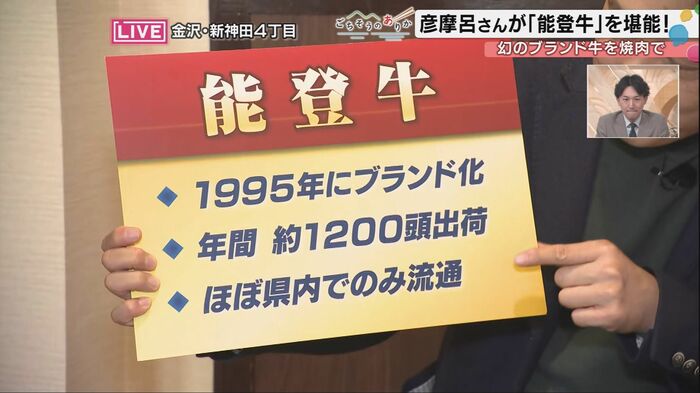

ちなみに能登牛は1995年にブランド化され、年間約1,200頭の出荷にとどまる希少な牛肉だ。ほぼ石川県内でのみ流通しており、東京などの大都市ではなかなか味わえない幻の牛肉である。

最後に彦摩呂さん「能登牛だけにもぉ~最高!、あ!能登牛は鳴かないんです、おとなしいんで穏やかなんですよねぇ、忘れてたぁ(笑)」

地震からの復興と能登牛の未来

能登牛の物語は、優れた品質を追求する生産者の情熱だけでなく、能登半島地震からの復興の物語でもある。震災直後、「鳴かない牛」たちが悲しく鳴いていた光景は、地域の苦難を象徴するものだった。

地震から1年10カ月。能登半島の復興はまだ途上にある。しかし、「鳴かない牛」を育て続ける生産者の姿に、地域の強さと前向きな未来への展望を見ることができる。

能登牛は単なる高級牛肉ではない。それは震災を乗り越え、再生しようとする能登の人々の誇りと情熱が詰まった、特別な「ごちそう」なのだ。

(石川テレビ)