地域の小さな醸造所で造られる「クラフトビール」。かつては「地ビール」と呼ばれることが多かったが、現在は「職人の技」などの意味合いを込めたこの名称が定着しつつある。鹿児島でもその人気が徐々に広がっている。

鹿児島県内でも広がる醸造所 イベントも大にぎわい

10月4日、鹿児島市の商業施設・マルヤガーデンズの屋上は県内外の醸造所のこだわりのクラフトビールを楽しめるイベントでにぎわっていた。来場客は「1、2、3、4、5、6杯目。フルーティーな感じで飲みやすい」「いろんな種類があるので楽しめる」など、大いに楽しんでいる様子だ。

イベントを主催したドルフィンインダストリーの若松達彦さんは「大手にはない個性があるのでそれが魅力。ここ1、2年で醸造所が増え、小さいながらも自分で醸造所を持ちたいという人も増えている」と語る。

かつてビールの製造免許を取得するには、年間2000キロリットル以上の生産能力が必要だったが、酒造法の改正により現在は60キロリットルへと大幅に緩和されている。国税庁のウェブサイトなどによると、鹿児島県内で製造免許を取得した醸造所(ブルワリー)の数は2025年8月までに16にのぼる。

天文館に活気を取り戻す“挑戦”

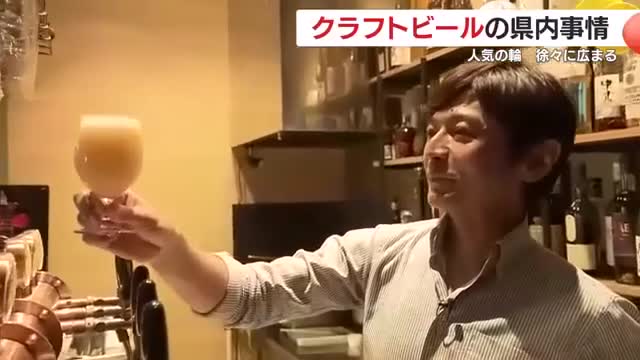

そんな醸造所の一つ、「ムーンライズブルワリー天文館」はオープン3年目を迎えている。客席からガラス越しに見える醸造スペースで、醸造長の永田清悟さんはお湯に投入した麦芽を慎重にかき混ぜながら、「いかにきれいな糖分を取ってあげるか、気にかけていますね」と、品質へのこだわりを語った。

オーナーの富岡大作社長がクラフトビール専門店を立ち上げたきっかけは、かつて留学先のアメリカで見かけた光景と、天文館から人の流れがほぼ途絶えた「コロナ禍」だったという。

「(アメリカで)街のバーに集まっておいしいエールビールを飲む何気ない日常。その光景が脳裏に焼き付いていて、コロナ禍になって1年半休業を余儀なくされて、店を閉じることも考えざるを得ない状況だったが、アメリカの田舎町にいた時の光景が出てきて、『クラフトビールに再起を賭けてみよう、天文館にもう一度活気を』と思ったのがきっかけ」と富岡社長は語る。

同ブルワリーでは開発した15点のクラフトビールのうち、常時6点をサーバーに充填している。中には商品化から3年がたつ今も「完成形」を目指して改良が続くビールがある。

その名は「流麗」。

鹿児島の抹茶を使った緑色のビールだ。しかし黄金色のビールに、抹茶の鮮やかな緑色をのせるのは簡単ではない。取材した日も「きょうのは少し黄色みがかっていて、これを『緑』と表現するのはまだ難しいかと思いますね」と、試行錯誤が続いている。

ここでしか造られないビール。それはクラフトビールの存在意義でもある。

「いつか自分たちが造ったビールが世界に出ていく夢を常々持っている」と語る富岡社長。

唯一無二を目指す挑戦の先に、世界を見据えている。

離島の恵みをストーリーに 『自分の一杯』を目指す

小規模でも造れる強みを生かし、鹿児島県内では離島でのクラフトビール生産もさかんだ。

薩摩川内市・下甑島。「こしきブリュワリー」と名付けられた醸造所では、2025年7月にクラフトビールの生産が始まったばかりだ。

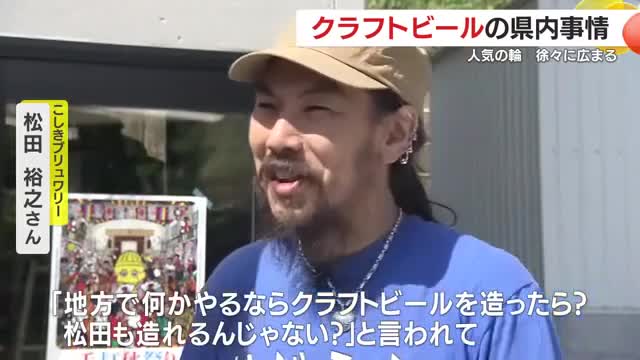

共同経営者の松田裕之さんは両親が甑島出身。9年前にIターンで移住し、地域おこし協力隊として活動してきた。クラフトビール醸造に挑戦したきっかけは友人からの一言だった。

「友達にクラフトビールが好きな人がいて送ってくれて、それを飲んだらすごくおいしくて。『地方で何かやるならクラフトビールを作ったら?松田も造れるんじゃない?』と言われて、『確かにこれなら造りたい』とまったくの素人ながら『やってみようか!』」と決意したという。

松田さんの突破力と幅広い人脈で始まったブルワリーでは、地元・甑島の果実を使ったビールも作られている。「シトラリクエ」と名付けられたビールには、島に自生する「キノス」というダイダイの皮が使われている。

「活用されていない、いろんな地元の恵みをクラフトビールとして届けて、島の魅力を伝えるストーリーになる。お客に『自分の1杯』になれるようなものを提供できるよう目指して頑張る」と、松田さんは“甑島で造るクラフトビール”への熱意を語った。

人の思い、そして地域の物語が込められた、個性際立つクラフトビールの世界。作り手たちの熱意とともに、そのすそ野は鹿児島県内でもさらに広がっていきそうだ。