「かるかん」といえば鹿児島を代表する銘菓として長年親しまれているが、原料のひとつ、自然薯(じねんじょ)確保の厳しい現実に直面している。かるかん発祥の老舗店では従来の天然物だけでなく栽培物の品質向上に取り組み、伝統の味を守っている。

「自然薯、買います」広告に込められた危機感

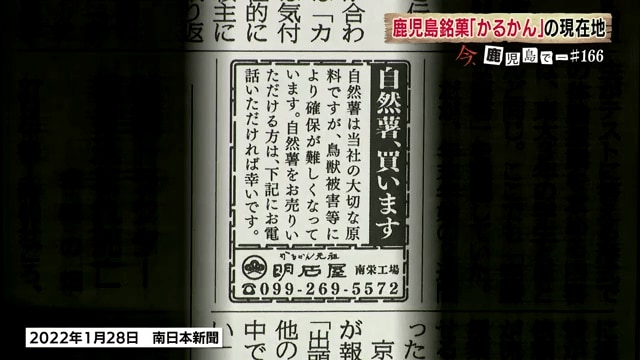

2022年1月、鹿児島の地元紙・南日本新聞に「自然薯、買います」という広告が掲載された。鹿児島を代表する銘菓「かるかん」発祥の老舗和菓子店「明石屋」が出したものだ。

170年以上の歴史を持つ「かるかん」。諸説あるが、島津家第11代藩主・島津斉彬の「江戸や大阪に負けない菓子を作ってほしい」という要望に応え、明石屋の初代が鹿児島の良質な自然薯を使って開発したのが始まりといわれる。

「かるかんが大好きなんです。ひ孫たちも大好きで。『ばあば、かるかんある?』って」と語る常連客もいるように、県民に愛され続けてきた銘菓だ。

その明石屋が、なぜ広告を出してまで自然薯を求めたのか。7代目の岩田英明社長が「最終的に(天然の)自然薯は枯渇する方向だろうという」と語るように自然薯の確保が難しく、将来的に製造困難になる恐れがあったのだ。

天然自然薯の激減と製造現場の対応

かるかんの材料は自然薯、米粉、砂糖というシンプルなもの。しかし天然の自然薯の収穫は重労働だ。時に人が入るほどの深さの穴を掘る作業が必要で、作業する人の高齢化やイノシシなどによる被害も減少の要因となっている。

明石屋製造責任者・白井秀秋副本部長は「私が入った頃は天然の自然薯だけを使っていた」と振り返る。しかし、天然物の入荷量はこの10年で55トンからわずか5トンに激減。生産体制の変更を余儀なくされた。

以前はかるかん饅頭にも天然の自然薯を使っていたが量を確保できず、現在、天然物は、小分けされていない長細い形状の、いわゆる「棹(さお)もの」のかるかんだけに使用しているという。

30年前の危機と栽培自然薯への挑戦

実は以前にもかるかんは、一度危機的状況に陥った。1993年の8・6豪雨など県内各地の豪雨被害で自然薯が確保できず、翌年はかるかんを製造することができなかったのだ。

この経験から、明石屋は2004年から鹿児島大学と共同で栽培自然薯の研究を開始。10年をかけて天然物と変わらないクオリティーの自然薯栽培を目指してきた。岩田社長は「天然物のクオリティーが80点~98点とすると、栽培ものはアベレージでいうと90点」と高く評価する。

自然薯を求めて出した新聞広告は3年間で20回掲載され、SNSでも話題に。県内外から栽培自然薯の情報が集まった結果、「作付けされている地域は、鹿児島で50%、九州・山口までで75%の作付け。それ以外の地域で25%。関東エリアまで広がっている」と岩田社長は語る。

伝統を守りながら新たな可能性を見出す

現在、原料となる自然薯の約90%が栽培されたもの。製造現場では「栽培の自然薯も、いいものができている。天然物もそうだが、採れた時期、場所によって粘りが違う。そのあたりをうまく使い分けながらブレンドして作る」と白井副本部長は工夫を重ねている。

岩田社長はかるかんの未来について「一言でいうと、非常に明るい。グルテンフリーであること、ヴィーガンでもあるので。そういった意味では、これからの裾野は広い」と前向きだ。「かるかんとは真っ向勝負で向き合って、とにかく今売っているものが過去のかるかんよりもおいしい、そういった商品を世に出していきたい」と決意を語る。

これからも変わらず人々に親しまれる鹿児島銘菓「かるかん」であり続けるために、様々な状況に対応しながら、おいしさを届ける日々は続く。

(動画で見る:「鹿児島銘菓「かるかん」を守れ 江戸時代から続く、発祥の老舗店 原材料不足を乗り越え『未来は非常に明るい』」)