「市が中国人800人を職員にする」などと突然SNSでデマを拡散された福岡市。高島市長は10月15日の会見で、「外国人との共生をめぐる施策をこれまで国が自治体に丸投げしていた」と指摘した。

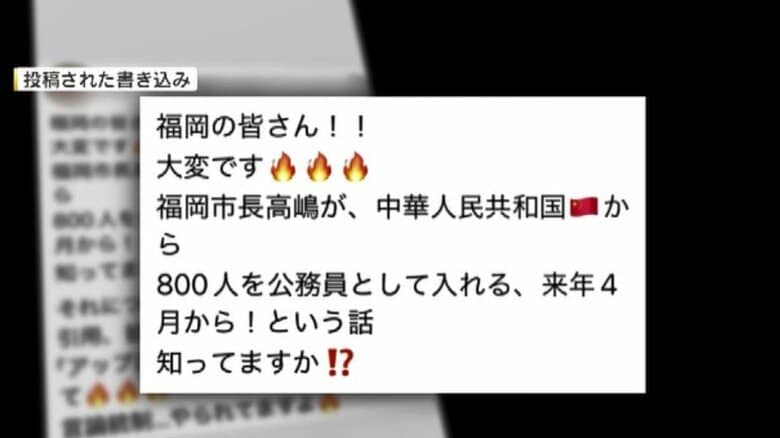

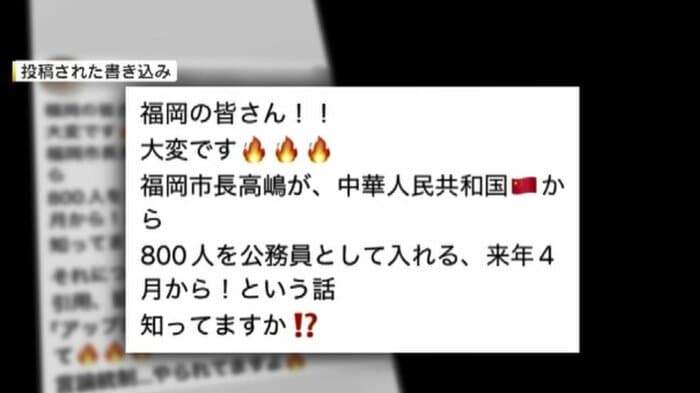

突然SNSで誤った情報が拡散

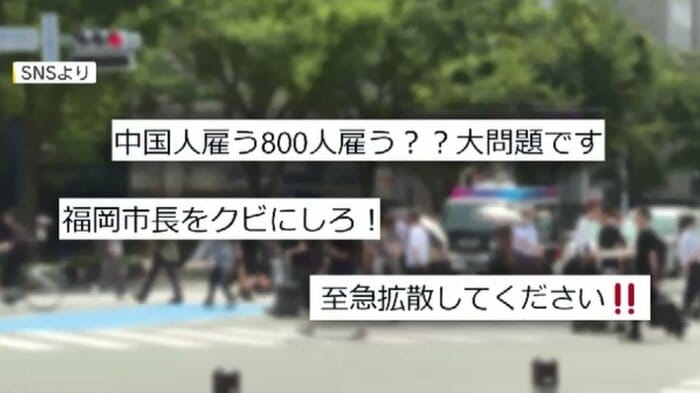

福岡市では9月、突然SNS上で「市が中国人800人を職員にする」などという誤った情報が書き込まれてインターネット上で拡散し、中には福岡市役所の電話番号を記して問い合わせを呼びかける人まで現れた。

実際に市は2012年にごみ処理や節水技術などを学んでもらう目的で中国の公務員を年間800人規模で受け入れる計画を発表していたが、尖閣問題などの日中関係の悪化のため実行には至っていない。

市によるとこれらの研修費用は中国持ちで、1回につき3週間程度、2013年4月から2017年7月までの実施を想定していたという。

問題の投稿があって以降、これまでに市には問い合わせなどの電話が100件以上寄せられたが「情報は事実無根」と説明すると納得し、トラブルにはなっていないという。

「公務員として800人採用なんてするわけない」

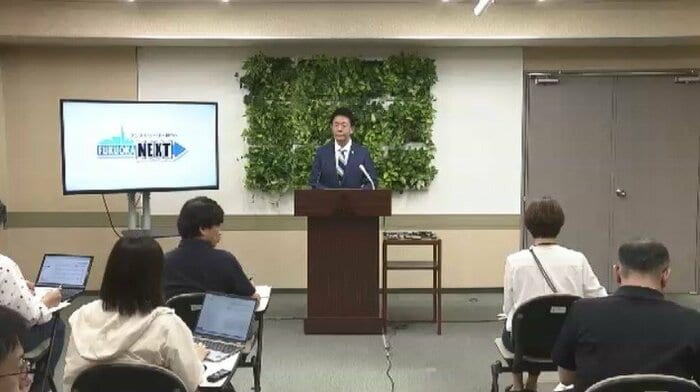

この件に関して、15日の会見での記者と高島市長のやりとりは以下の通り。

Q.「福岡市の中国人800人採用」みたいな話がSNS上に流れていたが、これに関して市にはどのような声が寄せられているか。

A.電話が市役所にかかって来た方には「そうしたことはない」とはっきりと申し上げると「そうだったんですか」という形になっているので、これが何か大きな動きになっているということはないです。

ただ、福岡市は国連ハビタットなどと一緒に、発展途上の国が排水を出さずにきれいな形でごみ処理ができる「福岡方式」の埋め立てとか、水不足という中で海水を淡水化するというのを国際貢献という形で研修生に学んでいただいて地球環境に貢献していこうという取り組みを長年してきているわけですが、中国に関してはもう経済発展もしているし、しっかりお金を取って研修を受け入れるということだったんですが、これが、研修に来ている方を公務員として800人も採用するみたいに、そんなことするわけないんですが、そういう形で拡散してしまっている状況はありました。

きちんと事実関係を説明すればわかっていただけるし、例えば今ある海水淡水化についても見学ルートというのがあって子供たちも見学していますが、その中の特許技術まで全部オープンにするといった曲解もあったんですが、もちろんそんなことはないですし、公務員で採用なんてことももちろんないわけで、しっかり説明すれば大きなうねりまでにはなっていません。

「こういうことは今後もすごく増えると思う」

Q.電話で問い合わせがあった方には直接説明できているかもしれないが、全体に向けてSNSのデマを否定することはあまりしていないのでは?

A.SNSによってはノートというような形で事実関係をしっかりと発信元につけることができるので、そこで発生源には対応ができているのかなと思います。

ただいずれにしても、こういうことは今後もすごく増えてくると思うんですよね。

なので例えばホームページとかにそういうコーナーを作って、SNSの噂と「実際はこうです」というのをしっかり書くようなことをして…、そうするとみんな検索というよりAI(例えばChatGPT)で検索したりするんですけど、最近の傾向としては市民はホームページに探しに来なくてもAIは読んでくれるというのがあるので、AIが読み込んで正式な回答として出してくれるのであれば、ホームページの中にそういう回答を入れるということもいいんじゃないか、という議論はしています。

デマの拡散は「不安の表れ」

また、外国人との共生をめぐり自治体が政策を打ち出すとSNSなどで誤解されて批判される例があることについては以下のように述べた。

Q.全国的に、外国人との共生についていろいろな自治体が新しい政策などを打ち出すと、SNS上で誤解を生んで批判を受けるというようなことが起きている。市として多くの外国人を迎えている以上、共生策を取ることは必要だが、新たに打ち出すことの難しさなどはあるか?

A. 難しいですよね。例えば「福岡市は移民政策を進めている」とか、どうして自治体が移民政策を進めることを決められるんだと思うけど、そういったものがどんどん拡散されて「許せない」みたいな話になるのは非常に残念ですよね。

その原因はやはりこれまで「移民政策を取らない」と言いながらも、実質的に労働力として技能実習生の形でどんどん海外の方を入れているとか、方向性として海外の人を全体の人口の何パーセントぐらいまで入れるんだろうかとか、もしくはその海外の方が土地を買ったりということでの不安とかですね。

あるいはルールやマナーという面で、マンションの一室にたくさんの方が集まるというような…、共生のための施策をこれまで国が自治体に丸投げをしていたことが積み重なって、その不安が表れているわけであって。

確かに今、特にネットで、海外の人が多いということが大きな反応になってしまうんですが、それは差別というよりも、多くは本当に不安を抱えていることの表れだと思うので、国として、鈴木法務大臣も「大きな枠組みをしっかり作って方向性を示していく」ということをおっしゃっていますので、その動きをぜひ加速してほしいと思います。

「一気に感覚を変えることは簡単ではない」

A.ただ振り返ると、例えば学校でちょっと髪が長いとかスカートをちょっと折って短くして他の人と違うというだけでも怒られてきた日本人からすると、海外の人が全然違うふるまいをすることについては「多様性だから」と突然言われても、一気にその感覚を変えるのは簡単ではないと思うんですよ。 ですから徐々に海外の人も入れていくようにしていかないと、なんとなく日本人だけが我慢を強いられる感覚になる。それは差別とかではなく、そういう教育をずっと受けてきたからなかなか簡単にはいかない。

だからゆっくり丁寧に、長期のビジョンをしっかり作った上で今後どういうふうにしていくのか、国民が安心できる外国人の政策や方向性を打ち出していくというのが肝要かなと思います。

(テレビ西日本)