こうした声を耳にした総務部長が、コンプライアンス研修として労務に関する情報提供を行ったところ、

(1)現状の仕事のやり方は、労働基準法違反になるのではないか。

(2)課長のような考え方は、ハラスメントにつながるのではないか。

という2点について、社内から疑問視する声があがりました。

(1)について、労働基準法第32条に定める「労働時間」とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間とされます。そのため、メールが来れば即時に対応しなければならないのであれば、労働時間として扱う必要があると考えられます。

裁判でも、いわゆる持ち帰り仕事において、メール送信の時間および内容を考慮し、そこからうかがわれる作業時間を基に認定するべきである、とした事例があります(アルゴグラフィックス事件 東京地判令和2年3月25日)。

こうした状況を踏まえ、この企業は夜10時以降のメール送信を禁じるとともに、所定時間外のメールは、可能な限り翌日の所定労働時間の開始以降に送信すること、やむを得ず確認を求める場合は、その旨をメールタイトルに明記することをルールとし、その時間は時間外労働として扱うことを周知しました。

会社が上司に伝えたこと

(2)について、総務部長が営業課長に確認したところ、確かにそのような発言をしたかもしれない、と一部発言を認めました。

また、過去に課長自身が営業部長からそのようなマネジメントをされていたことも聞き取りの中でわかりました。

会社としてはそのような指示をしたわけではなかったのですが、顧客の要望に応える中で厳然としたルールになってしまっていたようでした。

課長に対しては、前述の対応を行う意図を説明し、今後は率先してその慣習を改めてほしいと伝えました。

法令順守意識は一朝一夕では変わりませんが、深刻な法令違反やハラスメントの芽を摘むためにも、組織的に地道な啓蒙や取り組みが必要です。

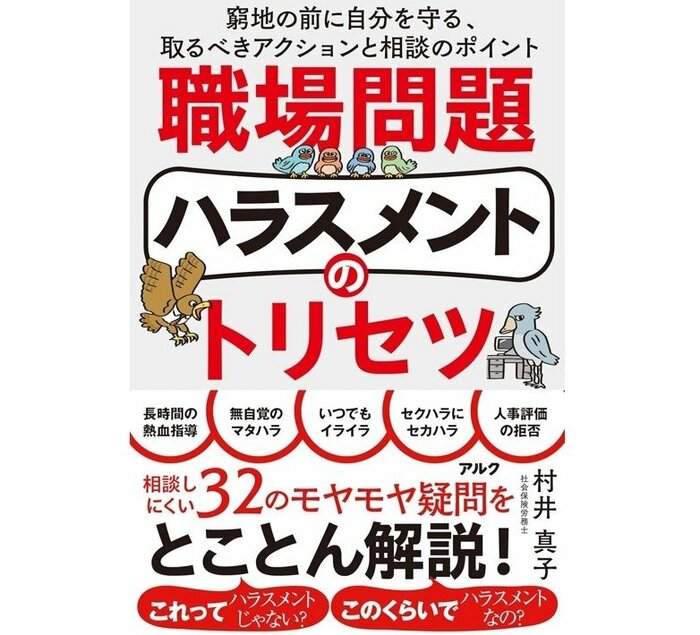

村井真子

社会保険労務士、キャリアコンサルタント。経営学修士(MBA)。著作に『職場問題グレーゾーンのトリセツ』(アルク)、漫画原作に『御社のモメゴト それ社員に訴えられますよ?』(KADOKAWA)、監訳に『経営心理学 第2 版』(プロセス・コンサルテーション)ほか