頭や尻尾などマグロの捨てられる部分を「もったいないから」と利用して作った肥料が、いま

農産物のおいしさを引き出すとして話題になっている。

肥料のおかげで味がよくなり売上げも拡大

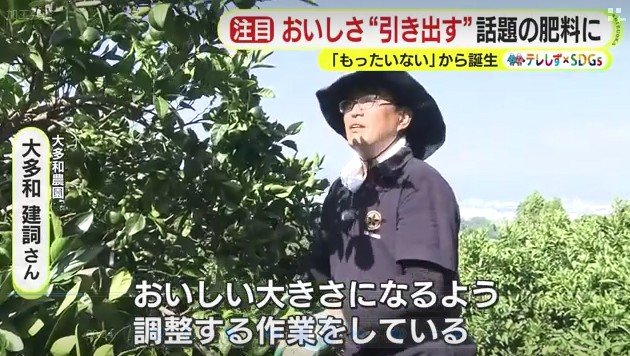

静岡市清水区にある大多和農園。

雄大な駿河湾を一望できるこの場所で、7年前からミカンや甘夏、ポンカンなどを育てているのが大多和建詞さんだ。

虫や病気による被害を防ぐよう、手間暇かけて作られたミカンは甘みと酸味のバランスが取れたジューシーな味わいに仕上がっている。

大多和さんは「子供たちの口に入るものなので、たくさん農薬をかけるのは嫌かな」となるべく農薬を使わないよう心がけているほか、こだわりは肥料にもある。

マグロから作った肥料を使用していて、「最初の2年は特に何かが変わったということはなかったが、3年目にお客さんから『ミカン畑が変わったの?味が急に変わったけれど』と言われだして、美味しくなったのかな」と手ごたえを感じている。

ポンカンはこの肥料を使い始めてから売り上げがなんと4割近くアップし、ミカンの品質が向上したことでジャムやジュースといった商品の開発にも乗り出すことができたという。

オーダーメイドの肥料作り

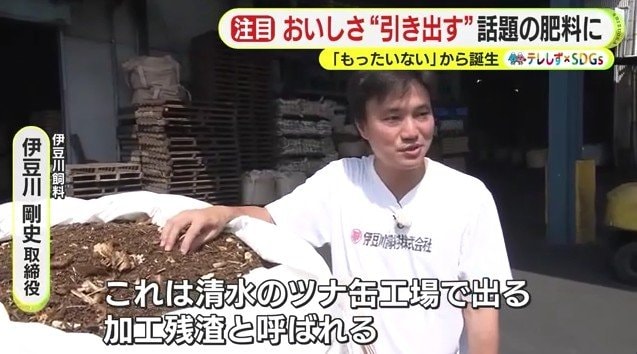

お茶や柑橘類など農業用の肥料や家畜用の飼料を製造している静岡市清水区の伊豆川飼料。

魚を缶詰に加工したり、刺身にしたりする際に廃棄される頭や骨、いわゆる残渣を細かく砕いて50種類以上の原料と混ぜ合わせることで、作物やその土地に合ったオーダーメイドの肥料を作っている。

始まりは「もったいない」

カツオの水揚げ量は日本一、マグロは全国2位を誇る静岡県。

伊豆川飼料が創業した1949年頃は当時の清水市を中心にツナ缶の加工業者が爆発的に増えたタイミングで、親戚が缶詰工場を経営していた伊豆川さんの祖父が工場で出る残渣を見た「もったいないから商売にしよう」と始めたのがスタートだという。

このため、伊豆川取締役は「魚を加工する環境とマグロを調達する環境に清水はすごく恵まれている。それを無駄にしないで有効利用していこうというのが昔からある地域」と話す。

静岡ならではの産業を後世に

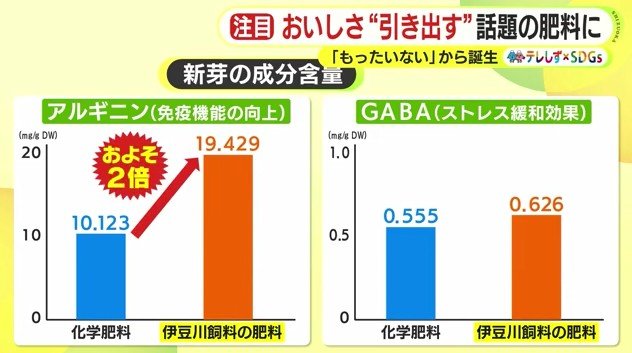

魚の残渣を使った肥料は通常の肥料と比べてたんぱく質が多く含まれ、農作物に良い影響を与えると言われている。

実際に静岡大学農学部の研究では伊豆川飼料の肥料を使用したお茶はストレス緩和や免疫機能を上げるアミノ酸の数値が高いという結果も出ていて、伊豆川取締役は「農家から伊豆川さんの肥料をあげたら『みかんが美味しくなった』『お茶が良くなった』とよく聞くので、大学の先生などと一緒にいま科学的に解明できるように頑張っている」と目を輝かせる。

その上で、「地域の水産業・農業と一緒に発展してきているので、それをこの先も守り続けなければいけないし、静岡ならではの産業なのでこれを後の世代にも引き継いでいきたい」と将来に向けての意気込んだ。

元々は“もったいない”から始まった循環型の肥料づくりだが、今では静岡の特産品をより引き立てる大きな武器となっている。

(テレビ静岡)