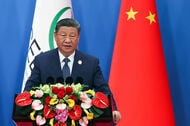

9月7日、石破首相が退陣することを発表した。来月予定される自民党の総裁選が、日本の外交政策、特に対中関係の行方にとって大きなポイントとなろう。

石破政権は、日本と米国の同盟を優先しつつ、中国との経済関係において柔軟性を示す現実的な外交を展開してきた。次の政権がこのアプローチを継続するか、あるい保守色強い政権に転じるかによって、日中関係の行方は大きく左右されるだろう。

石破政権の現実的外交と日中関係の現状

石破政権は、日本と米国の同盟を基盤にしつつ、中国とのバランスの取れた経済関係を推進してきた。

2025年2月の米国訪問では、石破首相は日米同盟の強化を再確認し、同時に中国との経済協力を進めてきた。

このアプローチは、石破氏の現実主義を反映しており、中国との経済的相互依存を深めることで東アジアの安定を優先しつつ、日米同盟を通じて中国の影響力拡大に対抗するものだった。

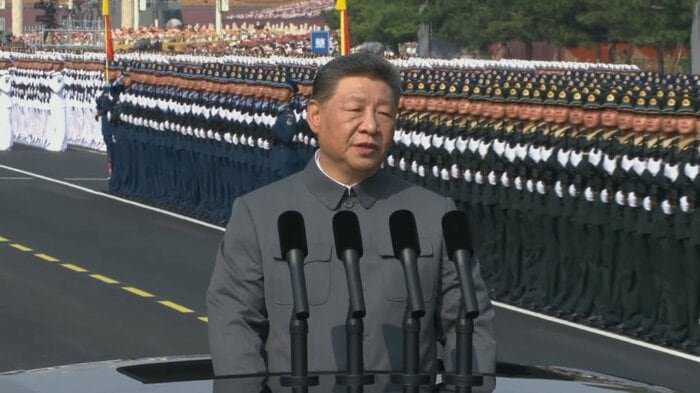

中国は石破政権の姿勢を概ね好意的に評価している。

日本は半導体や先端技術分野で重要な貿易相手であり、両国にとって協力は相互に利益をもたらす。しかし、日本が米国主導の中国封じ込め政策に参加していることは、北京にとって懸念材料だ。それでも、石破氏の現実的な外交は、緊張を管理しつつ経済関係を維持し、日中関係の機能的な枠組みを築いてきた。

中道保守派政権:比較的安定した日中関係の継続

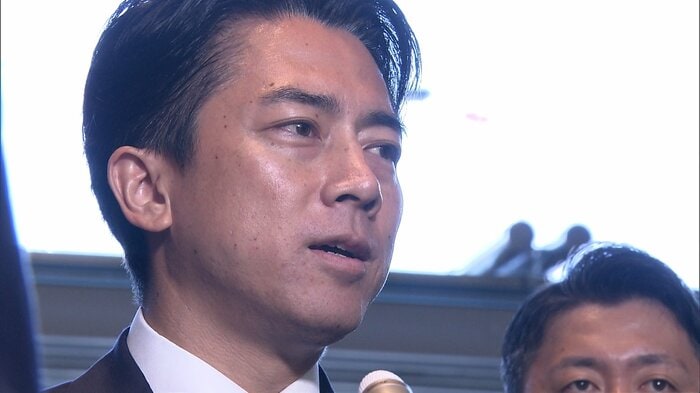

次期政権が中道保守派の指導者によって率いられた場合、石破氏のバランス外交がほぼ維持される可能性が高い。

例えば、小泉進次郎氏は環境政策や国際協力を重視することで知られており、中国との経済関係を優先しつつ、地域の安定に注力するだろう。同様に、茂木敏充氏のようなベテラン政治家も、貿易や技術に焦点を当てたアプローチを採用し、経済外交の継続を確保する可能性が高い。

このシナリオでは、日中関係は比較的安定を保つと予想される。

安全保障面では、中道保守派政権は日米同盟を基盤としつつ、中国との直接対立を最大限避けるだろう。米国やASEAN諸国と連携して、南シナ海での中国の軍事拡大や活動に対抗する一方、対話を通じてエスカレーションを防ぐことを優先する。

靖国神社参拝などの歴史問題は、必要以上の関係悪化を防ぐために回避されることが考えられる。その結果、日中関係は経済協力を中心に比較的安定を保ち、大きな混乱は生じにくい。

しかし、米国が中国に対する強硬姿勢を強める場合、日本は中国との経済関係の深化と米国の懸念とのバランスを取る圧力に直面するだろう。中道保守派政権には、これらの相反する利害を調整するための巧みな外交手腕が求められる。

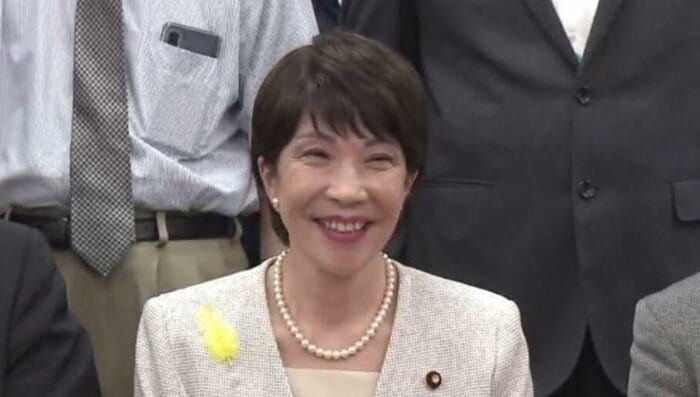

保守政権:日中関係における緊張と対立のリスク

一方、高市早苗氏ような指導者が政権を握った場合、日中関係においては亀裂が生じやすくなるかも知れない。高市氏は靖国神社参拝を支持し、対中国においては過去に強硬な姿勢も示しており、経済協力から離れ、歴史問題や安全保障を巡る緊張が高まる可能性がある。

歴史問題は大きな火種となり得る。高市氏が首相として靖国神社を参拝した場合、中国は反発することは間違いない。過去の例では、小泉純一郎元首相の参拝によって日中関係を急速に悪化し、首脳会談の中止に至ったこともある。現在の中国の経済的・軍事的影響力を考慮すると、こうした行動はさらに強い反応を招き、日本企業の中国での事業に対する経済制裁や制限につながる可能性がある。

安全保障面では、日米同盟のさらなる深化を図り、クアッド(日本、米国、オーストラリア、インド)やインド太平洋戦略を強化して中国に対抗する姿勢をより強めるだろう。

南シナ海や東シナ海での日米合同軍事演習の拡大や、日本の軍事力強化のための防衛費増額などが予想される。これに対し、中国は尖閣諸島周辺での軍事プレゼンスを強化したり、新たな軍事演習を行ったりし、東アジアの安全保障環境が不安定化する恐れがある。

一方、経済的には米国の経済制裁に同調し、技術輸出規制や投資制限を強化することで、中国との経済・貿易関係が冷え込むことが予想される。それによって、両国間の貿易や投資が減少し、日本企業にとって中国市場がさらに難しいものになろう。中国は報復として日本製品のボイコットを奨励したり、日本企業の投資を制限したりする可能性があり、両国の経済に悪影響を及ぼすだろう。

日中関係の未来と日本の課題

次の政権の方向性は、日中関係の行方を大きく左右するだろう。

中道保守派の政権は、石破首相の現実的な外交を維持し、経済協力を通じて安定を確保するだろう。

一方、保守色が強い政権であれば、歴史問題や安全保障を巡る緊張が深まり、日中関係が後退するシナリオが考えられる。

可能な限り安定した日中関係を維持するため、日米同盟と中国との経済協力をバランスよく進めることが不可欠だ。日米関係を基軸にすることは言うまでもないが、過度な反中政策は日本の経済的利益を損なう可能性があり、米国にとっての中国と日本にとっての中国は異なり、全てを米国と歩調を合わせることは得策ではない。

米中間の緊張が高まる中、日本は経済的利益と安全保障上の懸念を慎重にバランスさせ、地域の安定に貢献する必要がある。

【執筆:株式会社Strategic Intelligence代表取締役社長CEO 和田大樹】