シリーズ「いのちを守る」。今回のテーマは「防災さんぽ」。

「防災さんぽ」とは、防災の視点で家の周りを散歩し、危険性を確認すること。

実際に水害のリスクが高いとされる地域で「防災さんぽ」をしてみると、いろいろなものが見えてきた。

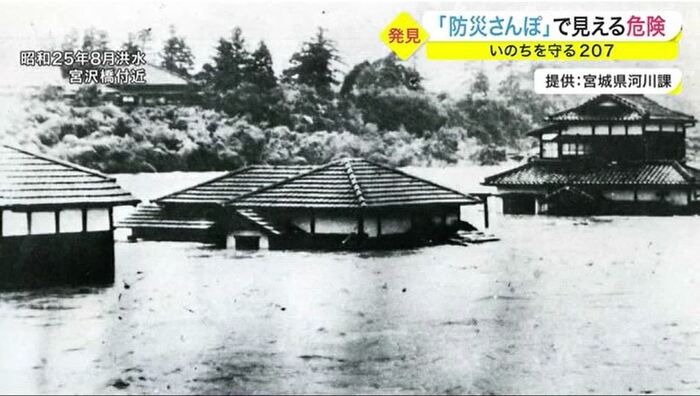

仙台市太白区郡山。名取川と広瀬川の合流地点に程近いこの場所は標高が低く、古くから水害に悩まされてきた。

今でも水害のリスクは高く、仙台市のハザードマップでは大雨で川の水が溢れた場合、最大3メートル以上の浸水が予想される地域となっている。

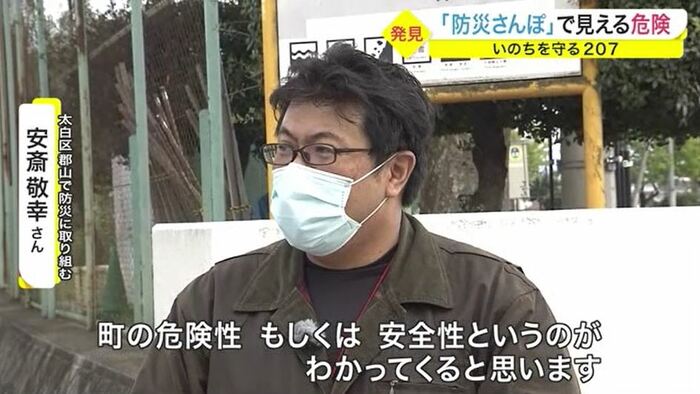

郡山小学校で2019年度までPTA会長を務めていた安斎敬幸さん。

安斎さんは小学校での防災の授業や、地域独自の防災マップ作りを行うなど、郡山の防災に広く携わっている。

太白区郡山で防災に取り組む 安斎敬幸さん:

自分の足や目線でないと気付かない所がありますので、ぜひ町の中を歩いたり、自転車などで走ってもらうと、町の危険性、もしくは安全性というのが、わかってくると思います

「防災さんぽ」で見える危険

安斎さんの案内のもと、ハザードマップを片手に「防災さんぽ」をしてみた。

郡山小学校を出て北へ歩いていくと、まず目に飛び込んでくるのが、一面に広がる水田。この水田もポイントの一つ。

Q.水田が多いというのは、水害のリスクとしては…?

安斎敬幸さん:

逆に安心ですね。ダムの代わりになってくれるので、水田はある程度、保水能力があるので、水田でかなり水を止めてもらっているような形になります。水田の多さが、一つの治水になっているのかなと思います

広い道路を越え、小さな路地に入っていく。

見えてきたのは、かつて「北目城」という城があった場所。その名残りで、今でも大きな高低差があることがわかる。

安斎敬幸さん:

ここの高低差で、上に降った雨が下の方に流れてきて、下の方で集中するという形になっています。今はだいぶ雨水管が改修されて、さほど被害は多くなくなりましたが、今でも浸水のリスクが高い地域ではあります

郡山を歩いてみると、そのほかにも、地図上では分からない細かい起伏が多く、水が溜まりやすい場所があることがわかった。

安斎敬幸さん:

どういう所が低いか、過去にどういう所が冠水したかを調べておくことが重要になってきます

そして、郡山には至る所に、農業用水のための「堀」がある。

こちらは、その中の一つ「谷地堀」。名取川の支流・旧笊川の、さらに支流にあたる、小さな河川。

普段は水位も低く穏やかだが「関東・東北豪雨」や「東日本台風」の際には、谷地堀の水が溢れるなどして、辺り一帯が水に浸かった。少しでも水が流れている場所は、大雨の時に注意すべきポイントになる。

Q.避難ルートとしても、他を考えておく必要がある?

安斎敬幸さん:

冠水した場合は他のルート、冠水する前の早めの避難というのも重要になってきます

水害の歴史を学び、避難の方法を考える

続いて向かったのは、広瀬川の河川敷。

ここには水害の歴史を知る手がかりがあった。過去の洪水の水位を示した看板。

一番上は今から70年前、熱帯低気圧による大雨で、戦後最大規模ともいわれる洪水が発生した時の水位。この時、名取川や広瀬川の水が溢れ、周辺では多くの家屋が水に浸かった。

安斎敬幸さん:

堤防のない時代に、これくらいまで水位が上がると、東郡山の地域も水をかぶる被害を受けています。今は堤防がしっかりしているからいいんですが、いざ決壊となると、一気に水が浸入して、普段の生活が成り立たなくなるという状態になります

水害の歴史に触れることも、リスクを知る上で大切なこと。

避難所自体に浸水のリスクも

防災さんぽの最後の目的地は、水害時の避難所に指定されている郡山中学校。

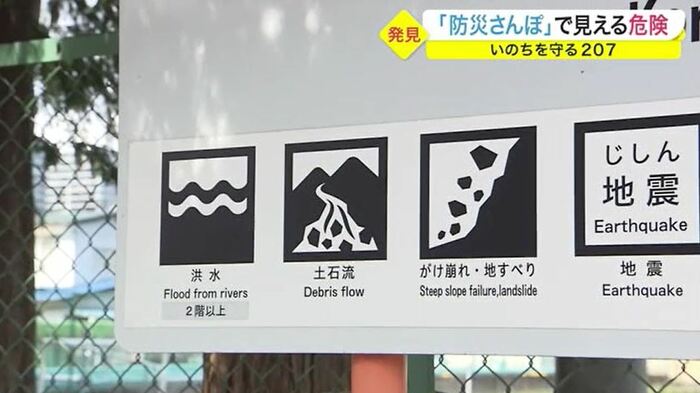

郡山小学校よりも標高が1.2メートル高く、町内会では、より安全なこちらの中学校へ避難するように定められている。ここで、避難所の案内表示を見てみると校舎の1階ではなく、2階以上に避難するよう、但し書きがあった。

これは、どういうことか。

太白区郡山で防災に取り組む 安斎敬幸さん:

中学校周辺も用水路がたくさんあります。用水路からの越水や、道路冠水の可能性もありまして、その水が学校へ流れ込んで、床下浸水・床上浸水の可能性もあります。その被害を避けて、安全に避難するためには2階以上への避難が必要になってきます

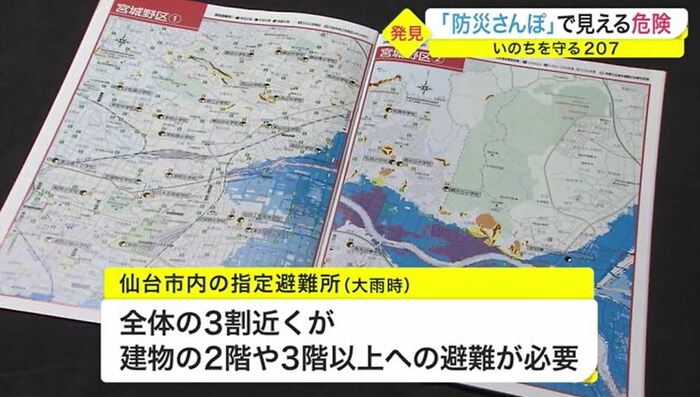

仙台市内には避難所自体に浸水のリスクがあり、建物の2階や3階以上への避難が必要な所が全体の3割近くにのぼる。避難所がどのような環境の中にあるかも、知っておくべきポイントの一つ。

防災さんぽをしてみると、いざという時に役立つ、たくさんの発見があった。

(仙台放送)