私たちの生活に欠かせない水。水が流れてきて、流れていくことで支えられている。

その水道インフラは、24時間体制で維持管理され、多種多様な専門職の人たちが関わっている。しかし、最近では人材面での課題も生まれている。ベテランから技術の継承ができず、ひいてはそれが将来的に事故の発見の遅れやその対応の遅延につながりかねないという。

水ジャーナリスト・橋本淳司さんの著書『あなたの街の上下水道が危ない!』(扶桑社)から一部抜粋・再編集して紹介する。

誰が水道を支えている?

朝、顔を洗い、洗濯をし、歯を磨き、トイレの水を流す。夜には風呂に入り、食器を洗って一日を終える。

これらの行為はすべて、水が蛇口から出て排水口に流れていくことを前提としています。私たちの暮らしは、水が「流れてくる」こと、そして「流れていく」ことによって支えられています。

さらに俯瞰(ふかん)すると、私たちの暮らしは水循環の中にあります。降った雨が川となり海まで流れ再び雨となる。この水の循環と私たちの暮らしをつないでいるのが水道や下水道であり、それを陰で支えているのが、インフラを24時間体制で維持・管理する人々です。

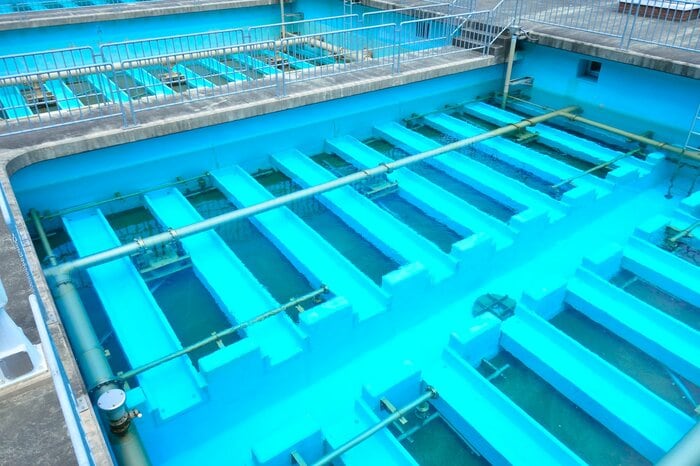

浄水場や下水処理場で働く職員、取水施設を巡回する技術者、老朽化した管路の補修を担う作業員など、多様な専門職が関わっています。

こうした仕事に就く人々は、災害時にも真っ先に被災地に駆けつけ、水道管や下水道管の応急復旧に取り組みます。昼夜を問わぬ復旧作業は過酷を極めますが、社会的な評価や待遇は十分とはいえず、人材の確保は年々難しくなっています。

ベテランの退職が相次ぎ、若手が育たない。水道も下水道も、人がいなければ動かないシステムです。インフラを支える「人」に焦点を当て、日本の水道の未来に立ちはだかる人材の課題を見ていきます。