あの日も路面電車は走っていた。

広島に原爆が投下されて3日後の8月9日に運転を再開し、復興のシンボルに。被爆80年の夏、当時を知る97歳の元女学生とともに「被爆電車」に乗り、その記憶をたどった。

あの日の被爆電車に揺られて

広島駅に到着したのは広島電鉄の651号。80年前に被爆した路面電車だ。

原爆の被害を受けながら現役で走り続けてきたこの車両に、中村モリノさん(97)とテレビ新広島の加藤雅也キャスターが乗車した。

「覚えていますよ。これがブレーキ、これが警笛、これがレバー」

当時と変わらぬ運転台を前に、中村さんの記憶がよみがえる。

「いいですね、思い出します。やってたのう思うて…」

中村さんは広島電鉄の女性運転士第1号だ。

思い出の路面電車が動きだした。心地よい揺れや懐かしい走行音が中村さんの時計の針を戻していく。

15歳の女学生が運転士第1号に

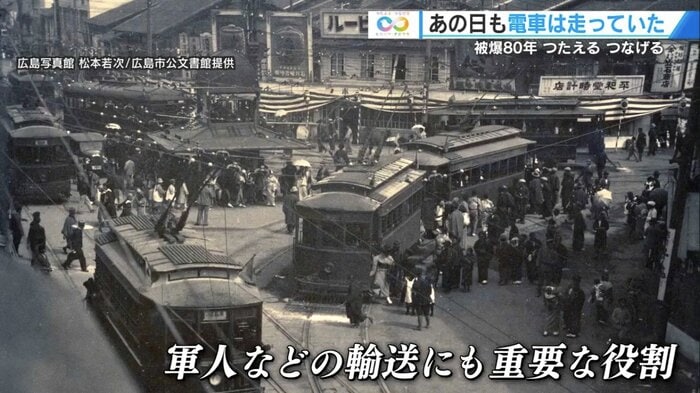

1912年から市民の移動手段として走り続ける路面電車。戦時中は軍都・広島において軍人を輸送する大事な役割も果たしていた。

働き盛りの男性が徴兵され、代わって電車を運行していたのは「女学生」たちだった。

1943年4月、電車の運転士や車掌の人手不足を補うために「広島電鉄家政女学校」が設立。中村さんは14歳でこの女学校に入学した。

「半日勉強して半日仕事をすれば小遣いをいただけるなら、と友達と受験しました」

戦況が悪化し人手がさらに足りなくなると、運転士の訓練は予定より早まった。入学してまだ1年もたたない頃だ。

「まだ試験を受けていないと伝えたんですが、運転士がおらんのじゃけえ行けと言われて。運転しようとしたら『女の子が一人で運転しよる。大丈夫かいの』と声がして。ひどく足がぶるぶる震えました」

15歳の少女は、女性初の運転士として恐る恐るをハンドルを握った。

「水をちょうだい…」忘れられぬあの声

2人を乗せた被爆電車は市内中心部を通り、原爆ドームの前を走り抜けた。骨組みだけが残るドームはあの日の出来事を物語っている。

1945年8月6日。夏の日差しが照りつける、よく晴れた朝だった。

「その日は能美島の実家にいました。目が悪かったので、みんなにうつしたらいけんから治してこいと言われて帰っていたんです。イモか何かで晩ごはんの支度をしていたら、ピカーッと光りました」

爆心地の上空600メートルで炸裂した1発の原子爆弾。地表の温度は3000~4000度に達し、広島の街は焦土と化した。

中村さんは学校や友達が心配で、2日後の8日に広島市内に入った。

そこで、中村さんの目に焼きついた光景がある。

「小さい女の子が『水をちょうだい、水をちょうだい』と…。でも私が子どものとき、やけどをした人に水を飲ませたら死ぬと聞いていて。死んだらいけんと思ってあげなかったんです。なぜ水をあげなかったのかと、いまだに夜も寝られないときがあります。何年たとうとあの声は忘れません」

約300人いた女学校の仲間のうち30人が犠牲になった。

わずか3日後に再開、焦土の街を走る

市民の生活を支えるため、生き残った広島電鉄の社員たちが路面電車の復旧に力を尽くす。運転再開は、原爆投下からわずか3日後のことだった。

中村さんたち女学生も被爆者の救護活動をしながら電車に乗った。そのときに車内から見た景色は言葉にならないという。

「どう言っていいか…考えられんですね。もうずっと焼け野原で、ところどころから煙が出よる。その年齢では何も考えられなかった。頭の中が真っ白というんでしょうかね」

そう話す中村さんは、どこを見るわけでもなく遠い目をしていた。瞳に映っているのは80年前のヒロシマだ。

終戦後、女学校は廃校に。開校から2年半で幕を閉じ、卒業を迎えることはなかった。中村さんは地元に戻ったが、差別を恐れ、被爆したことを隠して生きた。

「原爆は“うつる”と言われて。あそこの娘は嫁にもらうなと…。だから私は言わなかったです」

次世代へ記憶をつなぐ復興のシンボル

97歳になった今、中村さんは戦争や原爆のことを語り続けている。

「自分や友達の命を大事にするということを少しでもわかってもらえたら。人の命をとるようなことはしないでほしいと思います」

戦争に翻弄されながらも、必死で電車を走らせた女学生たち。路面電車は傷ついた市民を勇気づけ、広島の復興を支えた。

その復興のシンボルが被爆80年の夏、「変革の時」を迎えた。広島電鉄の駅前大橋ルートが新たに開業し、8月3日、一番電車が広島駅の駅ビル2階を市内中心部へ向けて出発した。

高架から見渡せる街並みに、かつて焼け野原を呆然と眺めた女学生の記憶が重なる。

二度と繰り返してはならない──揺るぎない平和への思いをのせて、路面電車はこれからも広島の街を走り続ける。

(テレビ新広島)