参議院選挙では各党が外国人問題を取り上げ、選挙の争点となっている。またSNSでは外国人に関する真偽不明や偽の投稿もみられる。国内の人口減少が進む中、外国人材の受け入れについて提言をまとめた財団の会長を務める元警察庁長官の国松孝次氏に話を聞いた。

選挙戦を通じて外国人問題に注目が集まる中、外国人に対して排斥を訴える意見がある一方で、共生を唱える意見もある。また政府は外国人政策の司令塔となる部署を新設した。

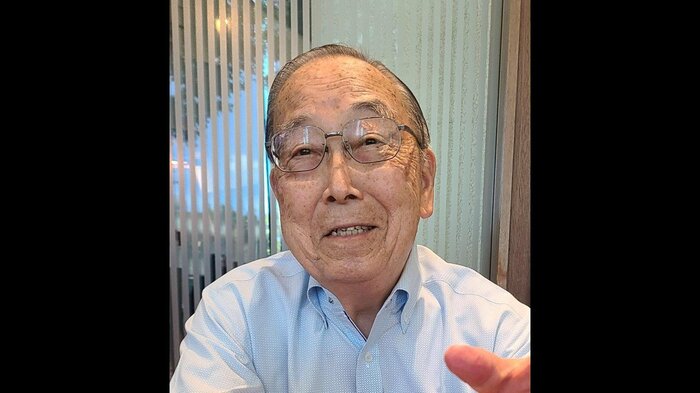

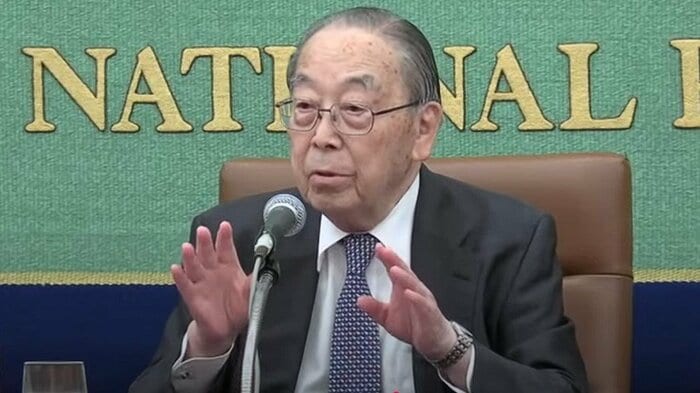

国松孝次氏(88)は97年に警察庁長官を退官した後、スイス大使を経て、ドクターヘリの普及に取り組むNPO法人の理事長、そして10年前から「未来を創る財団」の会長として、今年3月、外国人材の受け入れに関する緊急提言をまとめた。

日本も10人に1人が外国人に

「日本の人口は出生率の低下とともに減り続けていて、現在の約1億2300万人から2070年には約8700万人になるという推計が示されています。一方で人手不足から外国人の流入は増え続けています。企業の工場や飲食店、農業、医療、介護などあらゆる産業が人手不足の中、外国人の働き手がいなければ立ちゆかなくなっています」

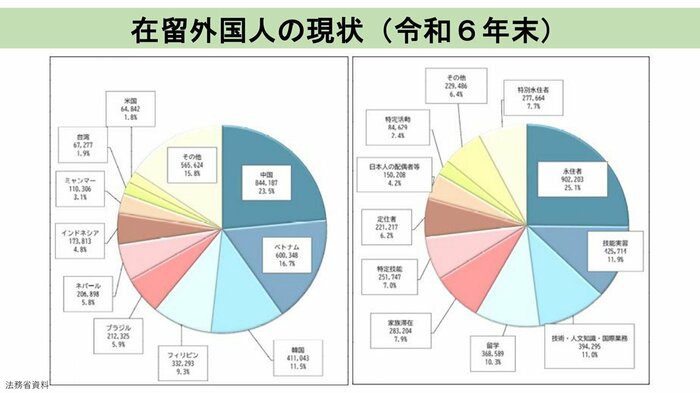

2020年は総人口の2.2%の275万人が外国人だったが、2070年には10.8%の939万人が外国人になると推計されている。外国人増加のスピードは実際には推計の倍以上となっていて、2050年には10%を超えて、欧米諸国と同じ水準の10人に1人が外国人になる可能性が高い。

「人口減少による地域や産業の崩壊と、外国人材の投入は相関関係にあるといえます。ただ、これまで人口減少に関しての議論では出生率低下の対策や生産性の向上、女性・高齢者の活用などがさかんに主張されるのに、外国人材の登用や活用に言及されることは、ほとんどありませんでした。さまざまな現場が外国人で支えられているのに、その現実にこれからどう向きあっていくのかという議論がなかったのです」

2024年の在留外国人の調査でも、中国や東南アジアなどが多数を占め、技能実習生や留学生らがこうした現場で働いている。

国松氏が大使を務めたスイスは25%以上が外国人で、連邦政府には外国人庁、外国人法があり、帰国後にこの問題に携わるきっかけになったという。

スイスが取り組む外国人の「統合」

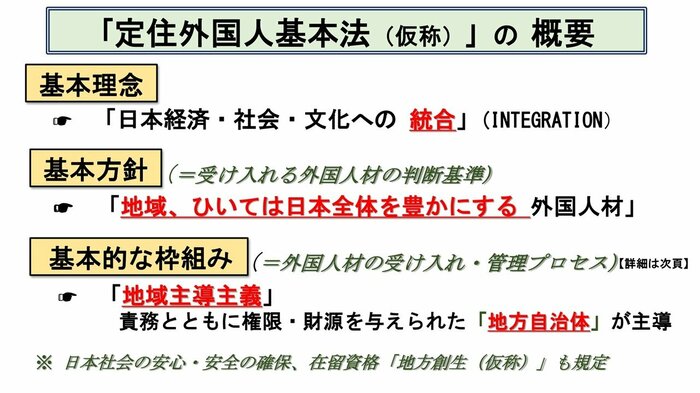

「スイスの外国人に対する基本的な考え方はスイス社会への『統合』です。彼らをスイスの文化に『同化』するのではなく、さりとて、彼らの文化の『並立』を認めるのでもなく、スイスの文化や政治、経済、生活の中に入って参加してもらうということです。住民とのコミュニケーション、語学教育、家族や子供への支援などを国や州、市町村が取り組んでいます。一方で犯罪をおかすと断固として国外退去に処すなどメリハリが効いています」

財団では提言で、「人手不足解消のためのその場しのぎの安価な労働力としてではなく、地域を豊かにして日本の経済成長に貢献する外国人材を受け入れることを基本方針にすべき」としている。

具体的には各自治体が地元企業などから聞き取り、どの分野にどの国の人材をどれくらいの期間と人数で受け入れるのかを決めて、要望を受けた国が外国との調整や財源を協議する枠組みや、そのための法整備をあげている。

一方で、外国人が増えることで犯罪の増加やマナー違反など治安の悪化を懸念する声も多い。

「外国人で犯罪率は高まらない」

「私の元警察官としての実務と感覚で言えば、外国人がいるから犯罪率が高くなるということはありません。ただ、外国人だろうと日本人だろうと人が増えれば犯罪も増えます」

「言葉や文化も違う中で、不安になることは分かります。社会が受け入れる仕組みや日本語教育などによってリスクを調和していくことが、結果的に安心と安全につながると思っています。日本はそれができていない」

外国人が定住するときに日本では役所で多言語のパンフレットをもらう程度だが、ドイツでは言葉や生活習慣などを教えるオリエンテーションが100時間あるなど、受け入れるための準備を整えている国も多いという。

「外国人を避けて生活できなくなるという近い将来は不可避です。その現実を直視し、どういう解決策があるかを、いろいろな立場の人たちがよく議論した上で、覚悟と気構えを持って外国人と直接、コミュニケーションを深めていくことで、偏見ではなく理解がうまれると思います」

社会の分断をうまないために

日本人と外国人の間の賃金や教育格差、言葉の壁が解消されないまま、外国人が急増していけば、欧米にみられるような貧困や偏見による社会の分断がうまれる懸念もある。

「選挙を通じて外国人への関心が高まり、司令塔もできたことはいい機会だと捉えています。この関心がしぼむことなく、これからの日本のためにあらゆる場で議論が積み重なることを期待しています」

(取材・執筆:フジテレビ上席解説委員 青木良樹)