救命率や蘇生率の向上を目指して、元救急科の医師が全国的にも珍しい「シミュレーション教育」に特化した民間施設を開設した。自らが現場で感じていた課題と向き合い考えた施設で、多くの医療従事者に学んでもらい、地域医療の質の向上につなげようとしている。

高いスキルが要求される救急の現場

仙台市太白区にある仙台市立病院。救命救急センターを持ち365日24時間体制で救急患者を受け入れている。年間の受け入れ患者はおよそ1万5千人。心停止の状態で運ばれてくる患者もいて、日々、命の危険と向き合う。

救急科の高瀬啓至医師は、救急の現場では、医師だけでなく看護師や検査技師など救命に携わるスタッフ全員の高いスキルが求められると話す。

「救命の場面は数分どころか、数秒で状況がどんどん動いていく。それを医者だけで治療するというのは非常に難しい。チームとして全体で対応していくことが特に救急では必要になる。 」

正しい判断と迅速な対応が特に必要とされる救急の現場。しかし、その高いスキルをスタッフ全員が維持することは簡単なことではない。

ただ、人員の関係で指導する機会が限られていて、スタッフ全員に教えるのは難しい。

元救命医も感じる課題

元救命医の宮﨑敦史医師も同じ課題を感じていた。

若いころを振り返り、「見たこともないような病態の患者さんが来て急に対応するのは、たとえ救命医であっても怖いし、対応していくのが非常に困難だった。」と話す。

刻一刻と変化する重症患者の病態に対し、迅速かつ的確に判断しチーム医療を行うことが求められる。

「シミュレーション教育」のトレーニング施設

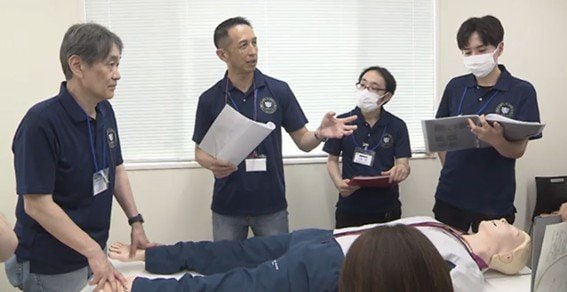

その課題を解決したいと宮﨑医師が立ち上げたのが、救急蘇生のトレーニング施設だ。施設では、医師だけが参加できるプログラムや、医療従事者全員が対象のプログラムなど、救命に必要な様々な知識とスキルを学べるコースが3種類あり、それぞれ、1~2カ月に1度開かれる。

このような、実際の臨床現場を想定し、実践的な経験を積むことで、知識や技術の習得を目指すトレーニングを「シミュレーション教育」という。

仕事を通じて知識を身に付けていく方法もあるが、それだけでは医療や救命の場面ではスキルの維持・継承が十分にできない。

また、この研修は、経験値の少ない人に対するものだけではない。医療・医学は日進月歩。治療法の高度化にあわせて医療従事者の知識やスキルもアップデートしていく必要があり、その意味でもこの施設の存在意義は大きい。

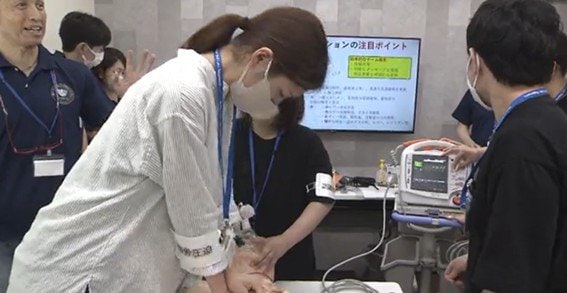

この日、行われていたのは、心停止の患者に対する最初の10分間の対応を学ぶ内容。

参加したのは、定員いっぱいの12人。所属する病院も様々で、初めて顔を合わすという参加者も多くいる。

講師は、医師や救急救命士、看護師など13人。アナフィラキシー・低血糖・異物誤飲など様々な状況を想定し、それぞれの立場から手厚く手技を指導する。

大学病院などではこうした研修が行われているが、民間の救急蘇生のトレーニング施設は全国でも珍しく、受講生は北海道から沖縄まで全国から集まるという。このことからも、施設のニーズの高さがうかがえる。

より多くの命を救うために

設立者の宮﨑医師は、「医療従事者が救急救命技術を磨き日々の業務に活かすことで地域全体の医療レベルが底上げされる。さらに多くの医療機関と連携を深めることで、地域医療が迅速かつ的確に対応できる体制を整え、住民の安心も高まる。チーム一丸となって全力で患者さんを救える医療者になってもらいたい。」と話す。

仙台市立病院救命救急センターの高瀬医師も、病院ごとの救急の対応レベルを上げることに寄与するとして、シミュレーションセンターが無い病院のスタッフも研修できる場として評価している。

より多くの命を救うため、病院の垣根を越えて医師たちが手を組み、医療の課題に向き合っている。

仙台放送