石川県が27年あまり見直してこなかった「地震の被害想定」。県は7日能登半島地震の前から続けていた調査などを踏まえて新たな想定案を示した。石川県内で想定する地震の数が倍以上に増えたほか、死者数も大幅に増えている。

専門家会議で提案された新たな地震被害想定

7日午後、県庁で開かれた会議。地震の専門家が集まり話し合ったのは石川県内で起こりうる地震の新たな被害想定についてだ。

現在の被害想定は27年前に作られたもので県内に被害をもたらす地震は4つと想定していた。しかし今回、最新の国の調査や能登半島地震の被害を踏まえた結果、想定される地震の数は9つに増加した。地震が発生する季節や時間帯の想定についても更新された。

冬の夕方想定から正月の夕方など5つのケースを想定

これまでは冬の夕方のみを想定していたが、能登半島地震が元日に発生したことを踏まえて帰省者や観光客が多い正月の夕方6時などを含む5つのケースが設定された。

意見交換では、「想定している9つの断層帯で、明らかにここで地震があれば津波が来るだろうと言うのが6~9あるかと思いますけど…。津波に注意が必要であるとの注意書きをしていただきたい。」といった意見が出されていた。

このほかにも委員からは孤立する恐れのある地域とそうでない地域とで対策が異なることをどう情報提供していくか検討すべきとする意見などが出されていた。

新たな被害想定案では死者数も大幅に増加

また新たな被害想定案では、死者数が大幅に増えている。

これまでの想定では、能登半島北方沖で地震が起こった場合の死者数はわずか7人だったが、新たな想定案では実際に能登半島地震で動いた断層帯を想定し、マグニチュードは8.1、死者数は1200人あまりとしている。

その他の断層帯についても死者数はいずれも増えていて、今後は新たな想定をもとに地域防災計画を見直すことになる。

部会長は、「(被害)想定がゴールではありませんので。今回の想定結果に基づきまして地域防災計画を改訂すると、ここが非常に重要なところですのでゴールではなくようやく始まったなと。」と話していた。

新たな被害想定案は委員からの意見をもとに修正が加えられ今月下旬の地域防災計画の会議で報告される予定だ。

9つの断層帯で石川県内での被害を想定

それでは具体的な被害想定を見ていこう。

新たな被害想定では9つの断層帯が地震を引き起こすと想定している。このうち3つの断層帯は以前から想定しているものだ。

能登半島の先端にかかる断層帯は去年元日の地震を引き起こした断層帯の一部だ。

残る5つの断層帯が今回新たに追加されたもの。断層帯の数だけを見てもこれまでの倍以上となったわけだ。

金沢の『森本・富樫断層帯』で約2200人の死者を想定

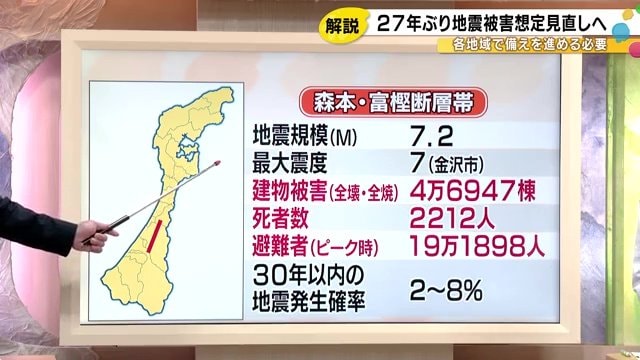

このうち最も被害が大きなものは森本・富樫断層帯。想定されるマグニチュードは7.2。金沢市で最大震度7を想定している。

建物の被害は全壊または全焼が4万6000棟あまり、死者数は約2200人、ピーク時の避難者数は19万人あまりを想定している。30年以内にこの地震が発生する確率は2%から8%とされている。

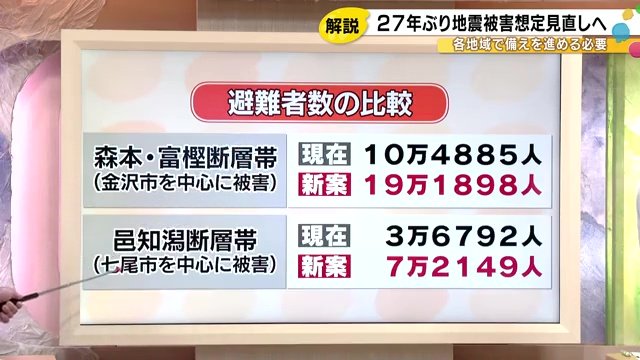

今回の想定案ではこれまでにくらべて避難者の数が大幅に増えている。森本・富樫断層帯に関してはこれまで10万4000人あまりだったのが 新たな想定では19万人あまりとなった。

また、七尾市などに大きな被害をもたらす邑知潟断層帯では3万6000人あまりから7万2000人あまりに増えている。

県や市、町はこの避難者の数を基準に水や食料・毛布といった物資を備蓄していくのだが、想定の避難者数が増えることで必要な物資の量も大幅に増えることになる。またそれを保管する場所も準備しなければならない。