こうした意識を時系列でも確認してみましょう。

日本生産性本部が実施している新入社員についての調査の、平成最後の10年間のデータを見ると、昇進について「どうでもよい」という回答だけが高まっています。

この期間は女性活躍推進が進められた10年でもありますが、皮肉にも男女ともに「どうでもよい」が上がっています。

同様に経年比較が可能な、博報堂生活総合研究所による長期時系列調査「生活定点」のデータを見てみると、「会社の中で出世したい」という設問に肯定的な回答をする人は、1998年の19.1%から徐々に低下し、2022年には13.2%となっています(※1)。

日本は、管理職への出世に魅力を感じる人が少なく、特にこの20〜30年ほどでより少なくなってきていることは明らかです。

さらに「管理職になれなかったベテラン社員」の意欲の落ち方、そして女性の意欲の相対的な低さというジェンダー格差も、日本の管理職問題が国際的に見ても特異であることを示しています。

消えていく「次のリーダー候補」

若手にとって管理職が「罰ゲーム」になると、組織・会社の「次世代リーダー」が育ちにくくなるという問題が生まれます。

次世代リーダーの育成は、企業の「人」に関わる課題の中で、最も大きな部類のものです。例えばHR総研の実施している企業調査(人事の課題とキャリアに関する調査)では、どの企業規模でも「次世代リーダー育成」が、直面している課題の断トツ最上位です。

少し先の「3〜5年後の課題」でも同じです。他の多くの調査でも同様の傾向が見られ、幹部層候補や次の経営リーダーの育成は、近年の日本企業が抱える差し迫った問題と言えるでしょう。

さらにここ数年、安定した大手企業から優秀な若手が続々と辞めている、という話をよく耳にします。

「うちは優秀な若手から辞めていくんですよ」という話、そこかしこで聞かれます。安定企業で将来有望とされていたキラキラした若手が、スタートアップ企業などに転職していくのです。

ベンチャーキャピタルの発達によって、スタートアップ企業が徐々に高待遇化してきたこともあるでしょう。

管理職になる人が減り、一般社員との給料の差がなくなり、「タイパ」も悪くなれば、その会社で出世するインセンティブが下がりますので、早めに辞めてしまう若手が増えて当然です。

年功的な賃金のフラット化が早期離職につながることは、すでにいくつかの実証研究でも示されてきています(※2)。

20年も会社に奉仕した挙げ句に大した給与も貰えず、部下とのコミュニケーションで苦労ばかりする環境よりも、同年代の仲間たちと切磋琢磨しているスタートアップ企業のほうが魅力的に映るのは仕方のないことでしょう。

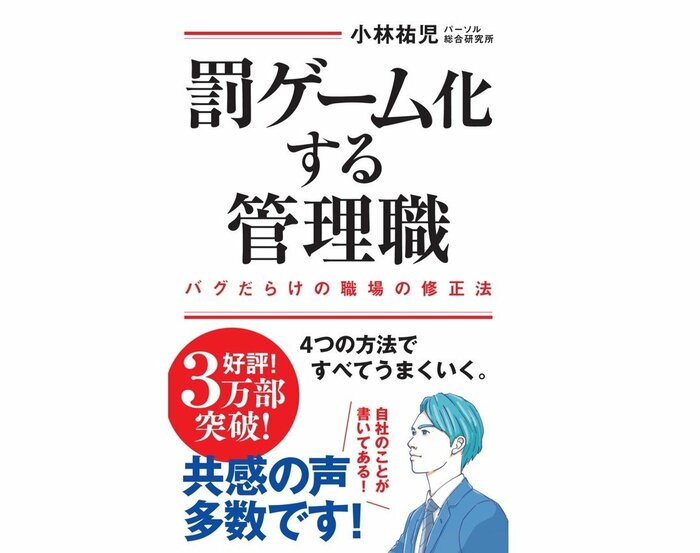

小林祐児

パーソル総合研究所主席研究員/執行役員 シンクタンク本部長。労働・組織・雇用に関する多様なテーマについて調査・研究を行っている。専門分野は人的資源管理論・理論社会学。

(※1)博報堂生活総合研究所 「生活定点」 調査

(※2)「賃金プロファイルのフラット化と若年労働者の早期離職」 村田啓子 (首都大学東京) /堀雅博(一橋大学)RIETI Discussion Paper Series 19-J-028