将来「管理職になりたい」と思う割合が低いと言われる日本。業務量の増加、組織内の人間関係の調整ごとなど負担が増え、管理職になることはまるで“罰ゲーム”のようなイメージを持つ人が多いだろう。

いまの管理職の元気のなさや崩壊している状況に危機感を覚えているのが、パーソル総合研究所で組織・労働をテーマにさまざまな調査・研究を行う小林祐児さん。

管理職の現状や課題などの解決策を提案する著書『罰ゲーム化する管理職 バグだらけの職場の修正法』(集英社インターナショナル)から、「罰ゲーム化」による将来の管理職のなり手不足について一部抜粋・再編集して紹介する。

順々に消えていく「期待の若手」

「罰ゲーム」の状況は、どの立場から見るかによって姿が変わります。管理職と「非管理職」の賃金差について少し触れましたが、ここでは、その「非管理職」から見たときの状況を確かめてみましょう。

近年、日本の管理職の求心力、魅力が落ちているという事はしばしば指摘されてきました。

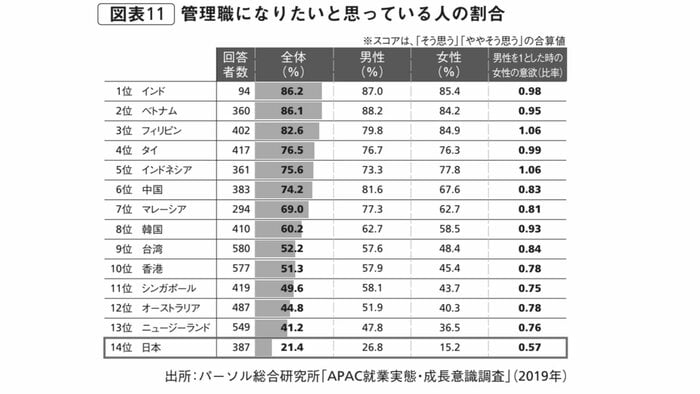

パーソル総合研究所が行った国際調査のデータによると、日本は各国と比較し、管理職になりたいと思っているメンバー層の割合が21.4%と、断トツの最下位となっています。

意識調査において、日本で控えめな回答傾向がでることはよくあるのですが、それにしても他国と大きな差があります。

単純な比較から少し数字を操作してみると、状況はより立体的に見えてきます。例えば日本の管理職意欲の男女比率を見ると、男性を1としたときの女性の意欲が0.57。

女性の管理職意欲は、男性の意欲のおおよそ半分強です。他の国は0.7を切っているところすらありません。

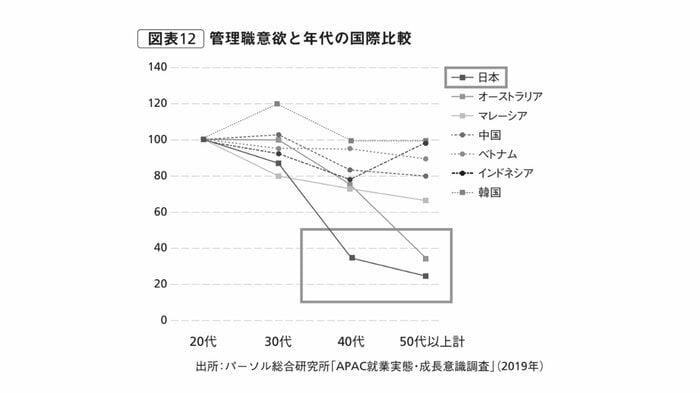

また20代の管理職への意欲を100としたときの、年代ごとの管理職意欲の国際比較を見ると、日本の異常さがさらに際立ちます。管理職への意欲が、日本だけ40代から一気に下がるのです。

適齢期に管理職になれないと…

その他の国では40代と50代以上計でも横ばいの国が多くあります。横ばいということは、働いている限り、管理職を目指し続ける人が多いということです。

日本は、適齢期に管理職になれなかった人は、もうそこでキャリア上昇を諦め、「管理職になれなかった人」として自己認知し始める国だということです。